首頁(yè)>書(shū)畫(huà)·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

文人畫(huà)的正統(tǒng)與東方主義

晚明是中西兩個(gè)語(yǔ)言體系第一次真正的交匯。文人畫(huà)正醞釀著將以毛筆為中心的自治形式從形象中相對(duì)獨(dú)立出來(lái),使這一筆墨本身取得形式上的美學(xué)地位。由此,“大寫(xiě)意”成為語(yǔ)言自治的形式實(shí)踐的開(kāi)始。當(dāng)時(shí)寫(xiě)實(shí)主義作為一種繪畫(huà)技術(shù),它本身尚未獲得美學(xué)或語(yǔ)言上的自治性。寫(xiě)實(shí)主義還只是一個(gè)造型技術(shù),依附于宗教形象及其文學(xué)情節(jié)。

清初四王以山水的類象作為繪畫(huà)的基礎(chǔ),試圖將山水畫(huà)變?yōu)橐环N圖像的圖像。這一方式遭到之后陳獨(dú)秀的批判,認(rèn)為其喪失了水墨畫(huà)“外師造化、中得心源”的宗旨。但從后現(xiàn)代主義的圖像理論看,四王的繪畫(huà)是一種有關(guān)圖像的圖像,自然不再作為藝術(shù)的出發(fā)點(diǎn),而繪畫(huà)被看作一個(gè)文本,進(jìn)行有關(guān)圖像的圖像重構(gòu),這不失為文人畫(huà)在大寫(xiě)意后的一個(gè)方向。但四王有關(guān)圖像的圖像經(jīng)營(yíng)沒(méi)有被看好,清代繪畫(huà)的主要探索是將北碑的金石氣融入繪畫(huà),這不失為在繪畫(huà)“氣韻”上的一個(gè)轉(zhuǎn)型。但清代繪畫(huà)未能處理好詩(shī)學(xué)和形式的統(tǒng)一,在形象詩(shī)學(xué)上,花鳥(niǎo)題材在詩(shī)性上與金石氣的筆線很難融為同一氣格;以吳昌碩為代表的樸厚的隸草書(shū)法的筆線在畫(huà)中只是一種風(fēng)格主義的裝飾,不能融入花鳥(niǎo)畫(huà)的筆線形構(gòu)。

民初以后,八大的語(yǔ)言風(fēng)格成為諸多大師的形式來(lái)源,分為四個(gè)母題:一、粗放性的花卉的墨葉,如趙之謙、蒲華、吳昌碩;二、直接以筆線來(lái)構(gòu)成巨石的賦形,如潘天壽;三、以“野逸”為氣格的魚(yú)鷹母題,如李苦禪;四、以“風(fēng)俗”為氣格的蔬果等市井的日常物品,如齊白石等,這些母題及其筆墨形式都源自八大的形式體系。無(wú)論是八大的筆法以及有關(guān)寫(xiě)意的文人詩(shī)學(xué)的氣格,都是后人難以超越的。

晚明繪畫(huà)的重心由山水題材轉(zhuǎn)向花鳥(niǎo)畫(huà),在繪畫(huà)形式上,元代繪畫(huà)中的筆線主要是山水的皴法、樹(shù)木的沒(méi)骨,后者有一定的賦形的功能,但仍著重于對(duì)物象肌理的模擬。在有關(guān)巨石的形構(gòu)中,八大將筆線推進(jìn)到一種以賦形為主的地位,即直接用筆線來(lái)造型。這使水墨畫(huà)的筆線不僅是一種相對(duì)自治的表現(xiàn)形式,而且是一種結(jié)構(gòu)形式。晚明繪畫(huà)在語(yǔ)言上的另一重大變化是徐渭、八大將墨象也作為一種賦形的手段,如花卉或荷葉平展的葉面,使墨的使用不僅限于模擬植物表面的皺褶層次,而是用以整體的結(jié)構(gòu)塑造。

清末民初對(duì)于晚明繪畫(huà)中作為構(gòu)形手段的線和墨像,沒(méi)有在繪畫(huà)性上做出更多的開(kāi)拓,而只是一種個(gè)人的風(fēng)格主義變體,所謂金石氣的形質(zhì)在繪畫(huà)中只是一種趣味游戲。此后筆線的發(fā)展,直到黃賓虹、林風(fēng)眠也未有更大進(jìn)展。1980、190年代的新水墨,將筆線的形跡轉(zhuǎn)向了西方表現(xiàn)主義的筆觸形式,這意味著筆線在20世紀(jì)水墨畫(huà)中未能有任何新的進(jìn)展。到八大的結(jié)構(gòu)性線條的出現(xiàn),線條的用途即告窮盡。

在有關(guān)以筆線為中心的探索中,至20世紀(jì)中葉,真正讓人有耳目一新之感的突破來(lái)自日本書(shū)法家井上有一。他脫離了繪畫(huà)中線條的角色及其詩(shī)性的實(shí)踐,直取繪畫(huà)中的元體系——書(shū)法。井上使書(shū)法的草書(shū)形式進(jìn)一步放寬其筆線的尺幅,使其充分繪畫(huà)化,使草書(shū)的寬粗的筆觸墨像化,由此他使書(shū)法走向一種結(jié)構(gòu)主義的抽象圖像。井上有一影響了日本的現(xiàn)代書(shū)法及其墨緣畫(huà)會(huì)等日本五十年代的現(xiàn)代書(shū)法和水墨畫(huà)群體,使書(shū)法、水墨畫(huà)向抽象表現(xiàn)主義轉(zhuǎn)型,并在一定程度上影響了美國(guó)抽象表現(xiàn)主義中的“書(shū)法抽象”派。

日本在二戰(zhàn)后抽象主義的現(xiàn)代書(shū)法和水墨畫(huà),1990年代初影響了中國(guó)的現(xiàn)代主義書(shū)法和水墨實(shí)踐,但以毛筆為中心的筆線走向一種表現(xiàn)主義筆觸及其幾何構(gòu)成,其在水墨畫(huà)中的作用已不是一個(gè)創(chuàng)新重點(diǎn)。20世紀(jì)后期的水墨畫(huà)在語(yǔ)言上的形式實(shí)踐主要是墨象及其畫(huà)面的賦形結(jié)構(gòu),不僅是在1950、1960年代的張大千、吳湖帆、李可染、傅抱石等人的創(chuàng)作,在1980、1990年代的新水墨中更成為石魯?shù)暮笃凇⒐任倪_(dá)、李世南、張羽等語(yǔ)言實(shí)踐的重心。

到了20世紀(jì)初,元明的文人畫(huà)為主的水墨畫(huà)體系,被改稱為中國(guó)畫(huà)。這意味著中國(guó)畫(huà)體系逐漸喪失了自信,當(dāng)歐洲的現(xiàn)代繪畫(huà)開(kāi)始學(xué)習(xí)亞洲藝術(shù)時(shí),中西各自的藝術(shù)實(shí)際上向著對(duì)方的方向演變。這一逆轉(zhuǎn)是在傳統(tǒng)的現(xiàn)代化名義下的一場(chǎng)中西對(duì)話,至今仍有必要重新評(píng)估中國(guó)畫(huà)在晚明以后的走向。有關(guān)水墨畫(huà)的一切探討,在20世紀(jì)初都是在東方主義和現(xiàn)代性的意識(shí)形態(tài)下展開(kāi)的,圖像的寫(xiě)實(shí)主義和政治的主題性繪畫(huà)成為現(xiàn)代水墨的一個(gè)主要方向。這一方向在1949年之后成為政治宣傳藝術(shù)的一個(gè)變體。

但自林風(fēng)眠、龐薰琹的水墨現(xiàn)代主義至1980、1990年代時(shí),水墨的現(xiàn)代主義實(shí)踐最終在張羽等人的墨像實(shí)踐中取得創(chuàng)造性的突破。文人畫(huà)的“大寫(xiě)意”以詩(shī)學(xué)為中心,形式主義的抽象藝術(shù)實(shí)際上是以18世紀(jì)以后歐洲的形式哲學(xué)的一部分。到了1950年代,美國(guó)的抽象表現(xiàn)主義開(kāi)始偏離形式主義的硬邊幾何的模式,馬克·托比、萊因哈特、馬斯登等人開(kāi)始一種以中日書(shū)畫(huà)為參照的亞洲式的東方主義,并將亞洲的筆墨形式予以觀念化,這一觀念又最終的形式主義化。

(一)新日本畫(huà):東方主義的反現(xiàn)代主義

從19世紀(jì)末、20世紀(jì)初的日本畫(huà),1920、1930年代中國(guó)的新國(guó)畫(huà)到1980、1990年代的新水墨,東方主義始終以一種文化差異論的話語(yǔ)來(lái)論述水墨畫(huà)。它將一種文化意識(shí)形態(tài)作為藝術(shù)策略的定義,按照文化差異論,從文人畫(huà)中選出唯這一體系所獨(dú)有的形式要點(diǎn),以此作為創(chuàng)作的一個(gè)基礎(chǔ)。

日本在20世紀(jì)對(duì)亞洲的藝術(shù)貢獻(xiàn),在于開(kāi)啟了東西藝術(shù)比較視野下的東方主義議題,將中國(guó)的文人畫(huà)的藝術(shù)地理擴(kuò)展為一個(gè)稱為“東洋”的泛東亞文化體,以謝赫的“六法”中“氣韻生動(dòng)”以及書(shū)法性的繪畫(huà)筆法為中心,將這一美學(xué)在理論上表述為一種高級(jí)的東方藝術(shù)。自18世紀(jì)以后,日本從中國(guó)的文人畫(huà)中發(fā)展出一個(gè)稱為“南畫(huà)”的分支。這一脈絡(luò)到19世紀(jì)末趨于成熟,形成了偏于裝飾主義的“日本畫(huà)”風(fēng)格。

20世紀(jì)初,日本實(shí)際上被推至一個(gè)中西方對(duì)話的特殊位置,即它在東亞文人畫(huà)體系中最先受到西方的沖擊,又率先對(duì)西方的寫(xiě)實(shí)主義和現(xiàn)代主義做出回應(yīng)。“東方”是一個(gè)過(guò)大的概念,因?yàn)檫€包括伊斯蘭和印度,前者的裝飾藝術(shù)和后者的佛教,雖跟東亞有文化重疊之處,但文人畫(huà)體系不完全代表東方。因此,日本當(dāng)時(shí)是將“東亞”的文人畫(huà)體系泛化為一種泛東方主義的話語(yǔ)。

但作為一個(gè)“東亞”的語(yǔ)言共同體的概念,確實(shí)可以像文藝復(fù)興后的歐洲一樣,將中日韓看作一個(gè)文化或語(yǔ)言共同體。中日韓的近現(xiàn)代繪畫(huà)史幾乎是相同的演變軌跡:在16至18世紀(jì)以后的繪畫(huà)在由元明的文人畫(huà)框架中,至17世紀(jì)基督教繪畫(huà)進(jìn)入,在水墨、版畫(huà)中吸收寫(xiě)實(shí)技法;19世紀(jì)末至20世紀(jì)初出現(xiàn)一個(gè)留歐的西畫(huà)群體,歸國(guó)創(chuàng)辦改變藝術(shù)人口結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代美術(shù)學(xué)校,產(chǎn)生了一批折中主義的“中西融合派”的藝術(shù),由此拉開(kāi)了有關(guān)傳統(tǒng)是否存在優(yōu)越性及其如何改造的討論。

日韓的近代繪畫(huà)的語(yǔ)言母體源自中國(guó)畫(huà),因而在面對(duì)西方藝術(shù)時(shí),這并非一種東西關(guān)系,而是一種中西關(guān)系,由日本以東亞繪畫(huà)體系代言人的角色,來(lái)探討泛東方主義的藝術(shù)走向。其背景是19世紀(jì)末的日本與歐洲藝術(shù)之間一場(chǎng)復(fù)雜的跨文化關(guān)系:浮世繪版畫(huà)通過(guò)世博會(huì)進(jìn)入了歐洲,它的裝飾主義色彩和畫(huà)面構(gòu)成的平面性啟發(fā)了印象派藝術(shù)。同時(shí),歐洲的寫(xiě)實(shí)主義、浪漫主義后期的拉斐爾前派、威廉·莫里斯主導(dǎo)的新工藝運(yùn)動(dòng)以及法國(guó)的印象派于20世紀(jì)初也影響了日本藝術(shù)。

但岡倉(cāng)天心與美國(guó)學(xué)者費(fèi)諾洛薩主導(dǎo)的一場(chǎng)“新日本畫(huà)”運(yùn)動(dòng),作出的回應(yīng)卻是東方主義的反現(xiàn)代主義。19世紀(jì)末,日本畫(huà)的狩野派和光琳派受到了來(lái)自黑田清輝等一批留歐畫(huà)家的沖擊。黑田清輝回國(guó)后興辦現(xiàn)代美術(shù)學(xué)校,并引進(jìn)了印象派的“外光”形式。日本畫(huà)由此要做出一個(gè)抉擇,即是偏向西化的繪畫(huà)觀念,還是沿著南畫(huà)體系繼續(xù)推進(jìn)。事實(shí)上,岡倉(cāng)天心主導(dǎo)的日本美術(shù)院選擇了一條折衷主義的新日本畫(huà)道路。

除了印象派的影響,對(duì)日本畫(huà)派的藝術(shù)思想影響更深遠(yuǎn)的是德國(guó)古典美學(xué)。這一推動(dòng)者為美國(guó)學(xué)者費(fèi)諾洛薩,他于1880年代赴東京帝國(guó)大學(xué)任職,開(kāi)設(shè)了亞洲第一個(gè)藝術(shù)史和美學(xué)講座,將康德、黑格爾、謝林的美學(xué)介紹進(jìn)入日本,并推動(dòng)了東亞藝術(shù)史學(xué)的形成。費(fèi)諾洛薩和岡倉(cāng)天心在20世紀(jì)初促成了日本對(duì)西方寫(xiě)實(shí)主義和現(xiàn)代主義的東方主義觀念,并認(rèn)為文人畫(huà)體系優(yōu)于寫(xiě)實(shí)主義。

這一切是在東方主義視角下將寫(xiě)實(shí)主義與強(qiáng)調(diào)“氣韻生動(dòng)”和線條筆法為中心的藝術(shù)體系的對(duì)照。19世紀(jì)后期,德國(guó)美學(xué)傳入了日本,美學(xué)與藝術(shù)史的關(guān)系成為日本藝術(shù)的一個(gè)思考框架,并需要在東方主義的角度對(duì)此回應(yīng)。“美術(shù)”一詞在帶有黑格爾色彩的藝術(shù)定義下出現(xiàn)了,這個(gè)詞于1872年最初出現(xiàn)在日本政府為維也納世博會(huì)的參展作品征集公告中,將西方的音樂(lè)、畫(huà)學(xué)、制像術(shù)、詩(shī)學(xué)等歸在“美術(shù)”這一概念之下。

費(fèi)諾洛薩在對(duì)以文人畫(huà)和佛教藝術(shù)為中心的日本美學(xué)作了闡釋,他提出了“妙想”這一概念,肯定了以日本為例的中國(guó)繪畫(huà)和佛像藝術(shù)的價(jià)值,認(rèn)為日本藝術(shù)應(yīng)該在中國(guó)式的文人畫(huà)體系中變革,而不是追隨歐洲的寫(xiě)實(shí)主義。這一思想發(fā)表于1882年5月一次題為“美術(shù)真說(shuō)”的演講中,費(fèi)諾洛薩對(duì)“美術(shù)”一詞作出了東方主義的解釋。他認(rèn)為,美術(shù)的性質(zhì)“在于靜坐澄澈心靈而對(duì)此加以凝視之際,宛如神馳魂飛,爽然忘我。”這一審美特征即為“妙想”,也是區(qū)別美術(shù)與非美術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。日本畫(huà)優(yōu)于西畫(huà)之處,在于日本畫(huà)能展現(xiàn)“妙想”,因?yàn)椤拔娜水?huà)只要并非模擬天然實(shí)物,就此點(diǎn)而言,應(yīng)可稍勝,不離文學(xué)之妙想。”

在費(fèi)諾洛薩的話語(yǔ)權(quán)之下,岡倉(cāng)天心假定了一種以國(guó)粹主義為基礎(chǔ)的東方主義。他首先認(rèn)定文人畫(huà)中具有高于西方繪畫(huà)的因素,比如“氣韻”和毛筆的書(shū)寫(xiě)筆法,并以此作為必須延續(xù)的語(yǔ)言血統(tǒng),以及藝術(shù)變革不能背離的中心原則。顯然,東方主義是一種有關(guān)語(yǔ)言的文化身份的守成主義,一方面,它認(rèn)為文人畫(huà)體系依然是一種未被超越的高峰語(yǔ)言;另一方面,文人畫(huà)是在現(xiàn)代主義強(qiáng)勢(shì)下唯一可以辨識(shí)的語(yǔ)言身份。

新日本畫(huà)對(duì)文人畫(huà)與西畫(huà)的比較藝術(shù)史的評(píng)價(jià),這一判斷基本上是正確的。盡管岡倉(cāng)天心等人更愿意用“東洋”的泛東方主義話語(yǔ)來(lái)討論文人畫(huà),但他承認(rèn)中國(guó)作為文人畫(huà)的正統(tǒng)源頭,即吳道子以后的唐宋繪畫(huà)的正統(tǒng)。日本畫(huà)承接這一正統(tǒng)的是15、16世紀(jì)的雪舟、長(zhǎng)谷川等伯,18世紀(jì)的尾形光琳,直至19世紀(jì)末的狩野芳崖、橋本雅邦。日本的狩野派和光琳派從文人畫(huà)中發(fā)展出了一種裝飾主義的形式。

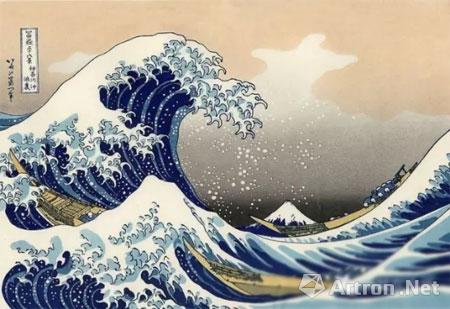

葛飾北齋

岡倉(cāng)天心認(rèn)為,文人畫(huà)體系的精髓在于兩點(diǎn),一是理論上強(qiáng)調(diào)謝赫“六法”之首要原則“氣韻生動(dòng)”,二是以書(shū)畫(huà)同源的筆線為繪畫(huà)的語(yǔ)言形式。岡倉(cāng)天心對(duì)“骨法用筆”做了東西比較視野的闡釋,他認(rèn)為文人畫(huà)所謂“繪畫(huà)的構(gòu)成和用筆,畫(huà)必有筋與骨。”由于與書(shū)法的聯(lián)系,文人畫(huà)的“用筆成為繪畫(huà)的精神,因?yàn)椴粌H止于形象之妙,而且當(dāng)有用筆的妙味。”繪畫(huà)中的毛筆“線有肥瘦,筆中得以表現(xiàn)妙意。”

總之,東方的美學(xué)精神不應(yīng)離開(kāi)用筆的表現(xiàn)。“自宋朝以來(lái)就開(kāi)始運(yùn)用墨的濃淡配合,使繪畫(huà)具有超乎平面的意味,但東洋藝術(shù)起源于線條則是真理。過(guò)去人們認(rèn)為書(shū)法與繪畫(huà)是相同的……即便到現(xiàn)在,最上乘的書(shū)法作為純粹的線條的音樂(lè),在東洋藝術(shù)的種類中還是處在最高的地位。在繪畫(huà)上,運(yùn)筆與我們的自然觀有很大的關(guān)系。繪畫(huà)技法的美,并非只在于描繪實(shí)際對(duì)象的技能,還在于筆勢(shì)里所隱藏著的抽象美。”

岡倉(cāng)天心將19世紀(jì)末由日本站在文人畫(huà)與印象派的對(duì)話前沿看作一個(gè)歷史機(jī)遇。由于繪畫(huà)體系的不同,水墨畫(huà)容易導(dǎo)致一種基于語(yǔ)言的文化差異論,并將藝術(shù)上升為一種語(yǔ)言血統(tǒng)的中心主義。盡管雪舟之后的日本文人畫(huà)在有關(guān)“氣韻”、筆線作為繪畫(huà)的中心形式等核心特征上與中國(guó)的文人畫(huà)并無(wú)二致,但岡倉(cāng)天心更愿意用東亞共同體的“東洋繪畫(huà)”的范疇來(lái)指代文人畫(huà),從而將自己看作代表東亞對(duì)西方藝術(shù)作出東方主義回應(yīng)。

新日本畫(huà)與宏大的東方主義主張尚有一定的實(shí)踐距離。在岡倉(cāng)天心的推動(dòng)下,衡山大觀等人創(chuàng)作了一種折中主義的新日本畫(huà),它體現(xiàn)為一種以淡墨著色為主的“朦朧體”風(fēng)格,具有一種類似19世紀(jì)英國(guó)風(fēng)景畫(huà)的光霧效果。這顯然受到印象派的“外光”觀念的影響,試圖在水墨畫(huà)中引入之前所沒(méi)有的“光線”,但又將其實(shí)現(xiàn)為一種模糊而非寫(xiě)實(shí)的詩(shī)學(xué)形式上。新日本畫(huà)的另一種風(fēng)格是將現(xiàn)代人物的題材注入傳統(tǒng)的工筆形式,或以浮世繪和日本志怪形式中尋求新的人物樣式,比如衡山大觀人物畫(huà)中的屈原形象。

由于在繪畫(huà)詩(shī)學(xué)的“氣韻”及其語(yǔ)言由筆線轉(zhuǎn)向暈染的墨像或工筆形式,新日本畫(huà)事實(shí)上偏離了文人畫(huà)的模式,它不再是純粹的文人畫(huà)格調(diào),其語(yǔ)言甚至偏向于原先文人畫(huà)所詬病的工筆和裝飾主義。當(dāng)然,新日本畫(huà)它就是一種日本畫(huà),并仍保持美學(xué)上的東方性,諸如“靜氣”、“微妙”,以及筆勢(shì)和構(gòu)成在形式上的韻律感。將“外光”觀念引入水墨畫(huà),無(wú)論外光是否適合水墨畫(huà)的詩(shī)學(xué)境界,但這一嘗試仍不失為20世紀(jì)文人畫(huà)的一個(gè)重大變革。

除了一部分人物畫(huà)受到新日本畫(huà)的影響,像傅抱石、方人定、龐薰琹等人借用日本裝飾主義的工筆人物畫(huà),陳之佛源自新日本畫(huà)的裝飾主義的花鳥(niǎo)畫(huà)。在整體上,新日本畫(huà)對(duì)中國(guó)的現(xiàn)代水墨并未構(gòu)成深入的影響,原因在于新日本畫(huà)的語(yǔ)言大都屬于中國(guó)畫(huà)正統(tǒng)所輕視的樣式,比如工筆、青綠、裝飾主義。中國(guó)在清代后期產(chǎn)生了吳歷引入“外光”的山水畫(huà),民國(guó)時(shí)期陶冷月嘗試一種“月光”的西湖。作為新日本畫(huà)創(chuàng)新之舉的“光霧”,盡管日本將其處理為一種沒(méi)有深度透視的去物質(zhì)化的圖繪形式,但“外光”始終被作為一種實(shí)在形式,沒(méi)有引致中國(guó)畫(huà)界的興趣。

20世紀(jì)初的中國(guó)畫(huà)壇雖未在形式上受到日本的明顯影響,但在有關(guān)東方主義的文化意識(shí)形態(tài)上,幾乎沒(méi)有越出日本的思想框架,與岡倉(cāng)天心、費(fèi)諾洛薩等人幾乎如出一轍。在岡倉(cāng)天心等日本畫(huà)壇的國(guó)粹主義的影響下,“中國(guó)畫(huà)”作為一種正式名稱取代了“文人畫(huà)”以及類型繪畫(huà)的名稱。東方主義思潮主要是從中西繪畫(huà)的現(xiàn)象學(xué),將精確寫(xiě)實(shí)主義和硬邊幾何視作現(xiàn)代性的一個(gè)標(biāo)志。以此作為一個(gè)他者的形式體系,尋求中國(guó)畫(huà)所獨(dú)有的特征。

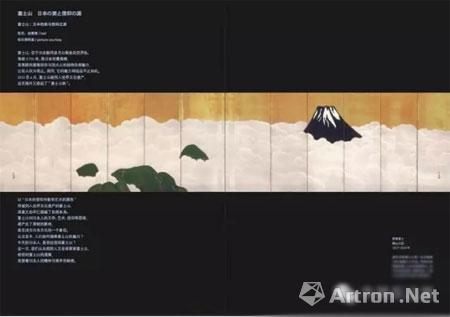

橫山大觀《群青富士》

作為繪畫(huà)的詩(shī)學(xué)核心“氣韻”以及毛筆的線條形式,這兩個(gè)中國(guó)畫(huà)所獨(dú)有的特征,不僅是岡倉(cāng)天心及其新日本畫(huà)群體所強(qiáng)調(diào)的,在民國(guó)時(shí)代也是中國(guó)畫(huà)界強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)。在20世紀(jì)初的東方主義話語(yǔ)中,毛筆的筆性及其筆勢(shì)形式無(wú)疑要優(yōu)于油畫(huà)或素描的媒介特性。在西方表現(xiàn)主義和形式主義繪畫(huà)中筆跡、筆線自身的形式,在表現(xiàn)主義或抽象表現(xiàn)主義繪畫(huà)中顏料作為一種物質(zhì)性的肌理以及顏料的混雜介質(zhì),這都是現(xiàn)代繪畫(huà)的一個(gè)語(yǔ)言重心。

中國(guó)畫(huà)在筆墨上媒介自身的形式,確實(shí)是油畫(huà)所不及的,比如中國(guó)畫(huà)在筆跡、筆勢(shì)上更微妙的形跡以及筆線的韻律性,水墨作為水顏料的蔓延性,墨在宣紙上暈染后產(chǎn)生的滲化邊線以及墨色的深淺色層,直至1990年代,張羽等人新水墨運(yùn)動(dòng)仍將筆墨的形式主義作為一個(gè)重點(diǎn),其中筆線、筆觸的抽象化,以及筆跡與墨象與情性之間的表現(xiàn)關(guān)系,成為1990年代水墨的東方主義的實(shí)踐重心。

19世紀(jì)末,歐洲藝術(shù)對(duì)其他文化的興趣主要是非洲藝術(shù)的原始主義和日本藝術(shù)的裝飾主義,以此作為脫離寫(xiě)實(shí)主義的一個(gè)形式方向。15世紀(jì)以后,日本畫(huà)從屏風(fēng)畫(huà)演變出一種以工筆重彩和裝飾主義的筆線風(fēng)格,這一筆線的曲律性以及線描形象的扁平化在浮世繪中進(jìn)一步放大為色彩的裝飾主義和畫(huà)面的構(gòu)成主義,但日本畫(huà)的裝飾主義不同于包豪斯設(shè)計(jì)的幾何構(gòu)成。在形式上,筆線及其形象被賦以禪宗的靜氣,并且筆勢(shì)在畫(huà)面空間上有一種微妙波動(dòng)的韻律。

非洲木雕的立體主義的塊面結(jié)構(gòu)和日本浮世繪的裝飾主義形式,使歐洲藝術(shù)看到了寫(xiě)實(shí)的再現(xiàn)形式轉(zhuǎn)向抽象的純粹形式的可能性。19世紀(jì)末,寫(xiě)實(shí)主義作為一種歐洲需要拋棄的古典體系,以形式主義作為一個(gè)現(xiàn)代性方向。但歐洲藝術(shù)在寫(xiě)實(shí)主義與形式主義之間的分野,在中國(guó)或東亞一度被混淆,兩者均被看作一種科學(xué)主義的“先進(jìn)”形式。這是由于寫(xiě)實(shí)主義和形式主義相繼進(jìn)入東亞的時(shí)間相距不遠(yuǎn),這一混淆在1910年代的中國(guó)尤為強(qiáng)烈。

岡倉(cāng)天心倡導(dǎo)的新日本畫(huà)實(shí)際上推動(dòng)了兩點(diǎn)變革:一、在吸收屏風(fēng)畫(huà)和浮世繪的風(fēng)格的基礎(chǔ)上,使雪舟以后的南畫(huà)傳統(tǒng)進(jìn)一步走向裝飾主義;二、吸收了英國(guó)風(fēng)景畫(huà)的“光霧”和印象派的“外光”觀念,創(chuàng)造了一種“朦朧派”水墨風(fēng)景畫(huà)。嚴(yán)格的意義上,后者已經(jīng)脫離了文人畫(huà)體系的“山水畫(huà)”范疇,它試圖在歐洲的風(fēng)景畫(huà)與中國(guó)的山水畫(huà)之間,找到一種折中主義的風(fēng)格,即它要暗示一種“外光”的存在,在語(yǔ)言上將文人畫(huà)中墨色的陰晦進(jìn)一步色調(diào)化,但又要控制光線不致在物象上構(gòu)成陰影,從而使物象產(chǎn)生物體的質(zhì)感和表層皺褶。

新日本畫(huà)試圖在中西繪畫(huà)之間找到一條中間道路,它適度偏離中國(guó)文人畫(huà)的形式,從書(shū)寫(xiě)性的形式轉(zhuǎn)向圖像為中心,但仍然保留了“氣韻”作為繪畫(huà)的訴求。因此,最好的處理方法是讓景觀和光線都“霧氣化”,使對(duì)外光的表現(xiàn)不是一種再現(xiàn)形式,而是使物象成為一種風(fēng)格主義的模糊形式。某種意義上,有關(guān)“光霧”的水墨風(fēng)景是使“氣韻”走向一種風(fēng)格主義,它偏離了從元四家以后文人畫(huà)以筆墨自身的筆性和墨氣作為一種詩(shī)學(xué)的形式訴求。

20世紀(jì)初的新日本畫(huà),因而轉(zhuǎn)向一種東方主義的反現(xiàn)代主義,它既非走向硬邊幾何的抽象主義和再現(xiàn)的寫(xiě)實(shí)主義,又試圖找到一種日本式的有關(guān)“妙想”的美學(xué)形式,衡山大觀等人的“光霧派”似乎是當(dāng)時(shí)這一觀念之下選擇的最佳形式。盡管在繪畫(huà)的詩(shī)學(xué)氣格上,新日本畫(huà)事實(shí)上偏于甜膩、裝飾、工細(xì)的俗流,向文人畫(huà)詬病的趣味進(jìn)一步風(fēng)格主義化。但新日本畫(huà)在19世紀(jì)末、20世紀(jì)初卻意外地成為水墨畫(huà)脫離文人藝術(shù)的并非成功的先行者。

(一)新國(guó)畫(huà):從寫(xiě)實(shí)主義到現(xiàn)代主義的國(guó)畫(huà)改造

民初以后,在中西繪畫(huà)的比較視野下重新評(píng)估中國(guó)畫(huà)史,成為一個(gè)必然的選擇。中西繪畫(huà)比較的進(jìn)程,早在20世紀(jì)初十年即已開(kāi)始。

戊戌變法失敗后,康有為在意大利游記以及“萬(wàn)木草堂的藏畫(huà)目”中,表述了一個(gè)受過(guò)正統(tǒng)訓(xùn)練的文人對(duì)于寫(xiě)實(shí)主義的早期認(rèn)同。在1904年的意大利游記中,他將文藝復(fù)興的代表人物拉斐爾與同時(shí)代的明朝畫(huà)家文征明、董其昌作了比較,他認(rèn)為在拉斐爾之前,宋元繪畫(huà)遠(yuǎn)勝于歐洲、印度、波斯、阿蘭伯,畫(huà)論更是世界一流。至文征明、董其昌,筆法上“變?yōu)橐夤P,以清微淡遠(yuǎn)勝而宋元寫(xiě)真之畫(huà)反失。”繪畫(huà)之境隨之退化。

顯然,康有為將“真”作為近代繪畫(huà)的一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)。他甚至認(rèn)為晚明之后,中國(guó)畫(huà)有落伍之勢(shì),其標(biāo)尺即拉斐爾之畫(huà)。在康有為的眼中,拉斐爾的畫(huà)“筆意逸妙,生動(dòng)之外,更饒秀韻,誠(chéng)神話也。”他認(rèn)為,拉斐爾的畫(huà)上有一種“生香秀韻”,有如“右軍之字、太白之詩(shī)、東坡之詞”。與此相比,晚明以后“國(guó)畫(huà)疏淺,遠(yuǎn)不如之。此事亦當(dāng)變法,非止文明所關(guān),工商業(yè)系于畫(huà)者甚重,亦當(dāng)派學(xué)生到意學(xué)之也。”

從歐洲歸國(guó)后,康有為于1917年左右又在“萬(wàn)木草堂藏書(shū)目”一文中,討論了中西繪畫(huà)優(yōu)劣及其應(yīng)對(duì)。他認(rèn)為文人畫(huà)不應(yīng)“取神即可棄形,更非寫(xiě)意即可忘形也。”中國(guó)近代繪畫(huà)的衰敗,在于輕視院體、工筆、界畫(huà)及其“形似”,將其斥為工匠之作,而推崇士氣以及“墨筆粗簡(jiǎn)”,所謂“自寫(xiě)逸氣以鳴高”,以山川花竹題材,“皆簡(jiǎn)率荒略,而以氣韻自矜。”這一切的根源在于唐代王維的以禪入畫(huà),蘇東坡、米芾的“拔棄形似,倡為士氣”。歐美的當(dāng)今繪畫(huà)與六朝、唐、宋的藝術(shù)法則相同,即強(qiáng)調(diào)借助形象來(lái)傳遞神韻。因此,中國(guó)畫(huà)的變革應(yīng)保持“士”氣,但須以“院體”畫(huà)法為語(yǔ)言正統(tǒng)。

康有為認(rèn)為,五代至宋畫(huà)達(dá)到極致,非六朝、唐代能比,尤其是宋畫(huà)為“15世紀(jì)前大地萬(wàn)國(guó)之最”。畫(huà)之好,在于“畫(huà)皆象形,雖貴氣韻生動(dòng),而未嘗不極尚逼真。”而蘇東坡、元四家之后,強(qiáng)調(diào)禪境及其“超逸澹遠(yuǎn)”,放棄“寫(xiě)形”。晚明至清初四王,因?qū)W宋畫(huà)元四家,故繪畫(huà)雖“稍存元人逸筆,已非唐宋正宗。”他認(rèn)為,要改變文人畫(huà)自明以后的衰敗格局,出路是引入歐洲的寫(xiě)實(shí)主義,以擺脫“四王”重臨摹而無(wú)創(chuàng)造的弊習(xí),唯郎世寧的中西融合之法能開(kāi)辟畫(huà)學(xué)新紀(jì)元。陳獨(dú)秀在1918年的《新青年》雜志第六卷上撰文《美術(shù)革命》一文,亦有相似觀點(diǎn)。

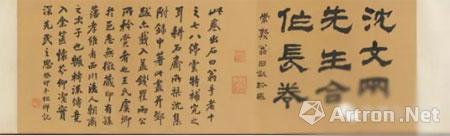

明 沈周、文徵明 合作山水圖卷 水墨紙本 36.8×1729.3厘米 美國(guó)大都會(huì)藝術(shù)博物館藏

20世紀(jì)初,康有為、陳獨(dú)秀將寫(xiě)實(shí)主義作為一種世界性的先進(jìn)語(yǔ)言大為推崇,實(shí)則是一種對(duì)歐洲藝術(shù)趨勢(shì)的誤判。正是1910、1920年代,歐洲繪畫(huà)在羅杰·弗萊、克萊夫·貝爾的理論推動(dòng)下,由寫(xiě)實(shí)主義轉(zhuǎn)向了形式主義。康有為、陳獨(dú)秀將從宋、元四家至吳門(mén)二杰(沈周、文征明)的文人畫(huà)體系看作一個(gè)高峰期,肯定其以逸氣詩(shī)學(xué)為中心的寫(xiě)意筆法的模式,但兩人一直認(rèn)為從元四家至四王,文人畫(huà)尚寫(xiě)意,不重物象的形似,至四王已失元畫(huà)的逸氣。晚明之后的繪畫(huà)總體上趨于衰敗,除了清初三僧(石濤、髡殘、漸江)和惲壽平。

康、陳對(duì)中國(guó)畫(huà)前途的衰敗看法,顯然出于一種文化焦慮,即在一種世界主義的視野下,將藝術(shù)置于一種現(xiàn)代性的框架下,從文化改造的角度提出藝術(shù)訴求,康有為甚至將寫(xiě)實(shí)主義提升到了工業(yè)化以及工業(yè)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文化的高度。陳獨(dú)秀則將寫(xiě)實(shí)主義看作一種恢復(fù)文化活力的有效形式,可以規(guī)避中國(guó)畫(huà)陷入模仿積習(xí)。康、陳實(shí)際上都將處于文人畫(huà)收尾的四王看作文化衰敗的標(biāo)志,而將寫(xiě)實(shí)主義看作西方強(qiáng)盛的科學(xué)標(biāo)志,或等同于一種科學(xué)主義的現(xiàn)代形式。

鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)之后,歐洲的軍事和工業(yè)促成了一種科學(xué)至上主義,并在亞洲成為一個(gè)有關(guān)現(xiàn)代化的意識(shí)形態(tài)。在這一背景下,康、陳對(duì)四王的批判是將藝術(shù)史評(píng)價(jià)擴(kuò)大為文化救亡的現(xiàn)代性議題,寫(xiě)實(shí)主義在1910年代前后被看作一種藝術(shù)現(xiàn)代性。當(dāng)康、陳看好寫(xiě)實(shí)主義之時(shí),歐洲藝術(shù)正醞釀著一場(chǎng)現(xiàn)代性轉(zhuǎn)型,寫(xiě)實(shí)主義行將歷史性的落幕。現(xiàn)代藝術(shù)不僅要避免泛文化的訴求,而且要收縮為一種自律的藝術(shù)。康、陳將一個(gè)行將落幕的寫(xiě)實(shí)主義體系,看作一種仍在方興未艾的世界主義,寫(xiě)實(shí)主義和硬邊幾何的形式主義被看作一種科學(xué)主義的象征形式,這是一個(gè)救亡視野下藝術(shù)史的誤解。

理論上,康有為等人并未否認(rèn)從宋元到明代的文人畫(huà)體系的寫(xiě)意成就,他們似乎將寫(xiě)實(shí)主義看作一種走出臨摹僵局的方式,正如徐悲鴻所言,寫(xiě)實(shí)主義不過(guò)是“師造化”的一種有效方式,即保持藝術(shù)從現(xiàn)實(shí)中獲取活力的一種途徑,并無(wú)意將寫(xiě)實(shí)主義作為中國(guó)畫(huà)的一種替代形式。在將寫(xiě)實(shí)主義指認(rèn)為現(xiàn)代趨勢(shì)的視野下,康、陳因此改變了藝術(shù)史觀,將中國(guó)畫(huà)的工筆體系(包括院體、界畫(huà))及形似觀念看作與寫(xiě)實(shí)主義相近的一種傳統(tǒng)中的現(xiàn)代資源。此一現(xiàn)象是反省中國(guó)繪畫(huà)史,試圖重新確立新的藝術(shù)史觀。

清末民初,中國(guó)雖沒(méi)有像日本那樣建立正式的藝術(shù)史學(xué)科,但重新梳理并評(píng)估文人畫(huà)史成為當(dāng)務(wù)之急,由此拉開(kāi)了對(duì)中國(guó)繪畫(huà)史的重估。康有為在“萬(wàn)木草堂藏書(shū)目”這篇疏于實(shí)證的隨興之作中,激進(jìn)地提升工筆體系及“形似”觀念在繪畫(huà)史上的地位。康有為認(rèn)為,不應(yīng)將“皴法”的使用作為文人畫(huà)的標(biāo)準(zhǔn),文人畫(huà)不應(yīng)按寫(xiě)意與工筆之分。文人畫(huà)的寫(xiě)意體系其標(biāo)志是“士氣”,事實(shí)上,一部分具有士氣的界畫(huà)、院體和風(fēng)俗畫(huà)等上乘之作,并非俗流,比如五代之二李、唐之李公麟、宋之張擇端,也可歸為文人畫(huà)。

康有為看輕文人畫(huà)的前景,還在于他的書(shū)法史觀。元以后文人畫(huà)的寫(xiě)意筆法,無(wú)論行草,書(shū)法均源自二王(王羲之、王獻(xiàn)之)的南帖體系。康有為的書(shū)法史觀偏于“重碑輕帖”,即阮元的“北碑南帖”論所指的唐以前的北碑。作為清代后期樸學(xué)的北碑書(shū)法學(xué)人,自然不會(huì)過(guò)于推崇元四家以后的書(shū)法根基。早在1891年,康有為的書(shū)學(xué)名作《廣藝舟雙楫》中,引述了歐陽(yáng)修對(duì)南帖的評(píng)價(jià):“唐、宋論筆,絕無(wú)稱及北碑者,惟永叔《集古》乃曰:‘南朝人士,氣尚卑弱,率以纖勁清媚為佳。自隋以前,碑志文辭鄙淺,又多言浮屠,然其字畫(huà)往往工妙。’歐公作多見(jiàn)北碑,故能作此語(yǔ),此千年學(xué)者所不知也。”

作為康有為的短期弟子,徐悲鴻對(duì)寫(xiě)實(shí)主義比康師多了一層對(duì)人物畫(huà)主題的民粹主義訴求,即國(guó)畫(huà)要“摹寫(xiě)人民生活”,而非“摹仿古人作品為自足者”。在清末民初的救亡主義的文化史觀下,以寫(xiě)實(shí)主義反觀文人畫(huà)史,導(dǎo)致1920年代“新國(guó)畫(huà)”的興起。徐悲鴻將西畫(huà)的素描和寫(xiě)生等寫(xiě)實(shí)的方法引入中國(guó)畫(huà)的訓(xùn)練,這一做法是為了創(chuàng)造一種“新中國(guó)畫(huà)”。在“新國(guó)畫(huà)建立之步驟”一文中,他認(rèn)為“中國(guó)罕有能象物極精之素描”,只有將素描作為一種基礎(chǔ)訓(xùn)練,才能解決國(guó)畫(huà)的造型能力。但新中國(guó)畫(huà)吸收寫(xiě)實(shí)主義方法,其訴求“既非改良,亦非中西合璧,僅直接師法造化而已。”

徐悲鴻的初衷似乎只是將寫(xiě)實(shí)主義補(bǔ)充為中國(guó)畫(huà)的訓(xùn)練方法,既不想搞中西合璧的郎世寧模式,甚至認(rèn)為不會(huì)將寫(xiě)實(shí)主義作為一種現(xiàn)成的改良形式。但徐悲鴻的新國(guó)畫(huà)實(shí)踐事實(shí)上還是走了中西合璧或國(guó)畫(huà)的改良道路,他主要是在人物或動(dòng)物畫(huà)中吸收寫(xiě)實(shí)主義的解剖結(jié)構(gòu),在物象的寫(xiě)實(shí)結(jié)構(gòu)下,在形體輪廓上,他仍使用了國(guó)畫(huà)的線描和沒(méi)骨的筆墨。徐悲鴻后來(lái)轟動(dòng)一時(shí)的新國(guó)畫(huà),比如歷史畫(huà)《愚公移山》(1940),完全是寫(xiě)實(shí)主義的;人物畫(huà)《國(guó)殤執(zhí)紼者稿》(1943)、《論語(yǔ)一章》(1943),則是一種中西結(jié)合的線描寫(xiě)實(shí)主義,即臉部和身體結(jié)構(gòu)是寫(xiě)實(shí)主義的,衣服則使用了國(guó)畫(huà)的線描;《屈原九歌·國(guó)殤》(1943)是一種結(jié)構(gòu)寫(xiě)實(shí)主義和人物線描的結(jié)合,馬的題材側(cè)是結(jié)構(gòu)寫(xiě)實(shí)主義與沒(méi)骨筆墨的結(jié)合。

嶺南畫(huà)派的創(chuàng)始人高劍父也將寫(xiě)實(shí)主義視為一種科學(xué)方法。在“我的現(xiàn)代繪畫(huà)觀”一文中,他區(qū)分了“新國(guó)畫(huà)”和“舊國(guó)畫(huà)”之別。舊國(guó)畫(huà)注重筆墨和氣韻,新國(guó)畫(huà)則要補(bǔ)充現(xiàn)代的“科學(xué)”方法,如投影、透視、光陰法(明暗法)、遠(yuǎn)近法、空氣層。新國(guó)畫(huà)“更注重于氣候、空氣和物質(zhì)之表現(xiàn)”,這一傾向?qū)嶋H上是衡山大觀等人新日本畫(huà)的“光霧派”的做法,即水墨畫(huà)不必走向?qū)憣?shí)主義的攝影性再現(xiàn),可以增加國(guó)畫(huà)所沒(méi)有的透視、明暗、空氣、外光的表現(xiàn),但中國(guó)畫(huà)由筆墨呈現(xiàn)氣韻的核心部分仍予以保留。

“光霧派”的語(yǔ)言方案試圖保持一種文人畫(huà)的寫(xiě)意氣格,這可以看作承續(xù)米芾的云霧山水,但補(bǔ)充以寫(xiě)實(shí)主義的空間透視和外光觀念。“光霧派”創(chuàng)造了一種介于西方風(fēng)景畫(huà)和中國(guó)山水畫(huà)之間的一種模糊美學(xué)的空氣效果,它引進(jìn)了外光觀念,但又將其控制在一種朦朧的美學(xué)效果,使光影的物象混同于米芾“云山”的暈染墨像。龐熏琹于1940年代創(chuàng)作的湘西彝族婦女題材的“新工筆”,其形式也源自日本畫(huà)的一個(gè)分支,即將中國(guó)的工筆畫(huà)轉(zhuǎn)型為浮世繪和屏風(fēng)畫(huà)的裝飾主義線描和重彩。

1948年,吳茀之在杭州國(guó)立藝專聽(tīng)黃賓虹講座時(shí),提出對(duì)“新國(guó)畫(huà)”的疑問(wèn):“以西洋畫(huà)之畫(huà)法用國(guó)畫(huà)之紙畫(huà)成一種不中不西之作品,自名謂新中國(guó)畫(huà),其取景設(shè)色頗類洋畫(huà),筆法全不講求,格調(diào)不高,專以顏色取悅于人。……又有一種專事摹擬,專講筆墨,而缺乏時(shí)代性之作品。兩者各有利有弊。吾人應(yīng)取何種為宜?”黃賓虹答:前者謂之無(wú)筆,后者雖有筆墨,而乏生趣,是無(wú)氣韻,亦不足取。

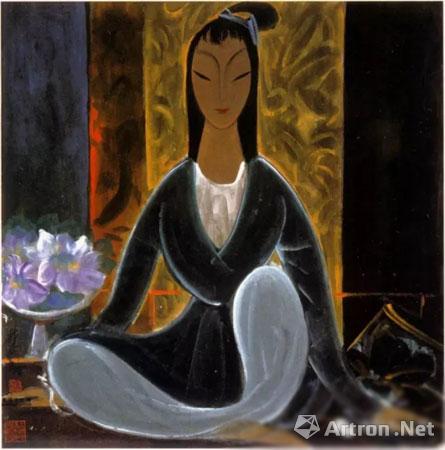

林風(fēng)眠 《仕女》

20世紀(jì)上半期,“新國(guó)畫(huà)”作為一個(gè)正式名稱出現(xiàn),高劍父、徐悲鴻、吳茀之等人對(duì)于“新國(guó)畫(huà)”的解釋共有一個(gè)定義特征,即將西畫(huà)的方法引入國(guó)畫(huà),成為一種不中不西的中西畫(huà)法合璧的繪畫(huà)。這一做法可以追溯至晚明的波臣畫(huà)派、清代中期郎世寧的宮廷畫(huà),以及20世紀(jì)初的新日本畫(huà)。某種意義上,“新國(guó)畫(huà)”跟文人畫(huà)正統(tǒng)的寫(xiě)意體系毫無(wú)關(guān)系。盡管新日本畫(huà)以及其變體的嶺南畫(huà)派仍主張東方的“妙想”美學(xué)以及中國(guó)畫(huà)的寫(xiě)意之氣韻,如黃賓虹所言“日人之作畫(huà)有墨無(wú)筆”,距正統(tǒng)文人畫(huà)的寫(xiě)意氣格相去甚遠(yuǎn),

除了寫(xiě)實(shí)主義、新日本畫(huà)的裝飾主義,“新國(guó)畫(huà)”還包括1930年代以后林風(fēng)眠的現(xiàn)代主義。林風(fēng)眠的新仕女畫(huà)、以及表現(xiàn)幽暗山色的風(fēng)景畫(huà),代表了一種現(xiàn)代主義的國(guó)畫(huà)改造。林風(fēng)眠一代人認(rèn)識(shí)到寫(xiě)實(shí)主義的終結(jié),將現(xiàn)代主義作為一個(gè)反觀中國(guó)畫(huà)的視野。盡管林風(fēng)眠主張“畫(huà)無(wú)中西之分,只有好壞之別”的世界主義,但語(yǔ)言策略是一種“從中國(guó)發(fā)現(xiàn)西方”的新東方主義,即從中國(guó)傳統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)與表現(xiàn)主義、野獸派相近的形式,并將其改造為一種新國(guó)畫(huà)的語(yǔ)言。比如,將中國(guó)的線描人物畫(huà)及敦煌壁畫(huà)中的飛天,指認(rèn)為中國(guó)傳統(tǒng)的表現(xiàn)主義因素,將敦煌的重彩指認(rèn)為中國(guó)傳統(tǒng)的野獸派因素。林風(fēng)眠的新仕女畫(huà)即這樣一種策略。

從中國(guó)傳統(tǒng)發(fā)現(xiàn)西方,亦是豐子愷的“中國(guó)美術(shù)在現(xiàn)代藝術(shù)上的勝利”一文的主旨。此文的主要觀點(diǎn)是“印象派、后印象派的中國(guó)畫(huà)化”,這一觀點(diǎn)主張中國(guó)畫(huà)并未在現(xiàn)代性上失敗,相反是現(xiàn)代藝術(shù)上的一次勝利。1930年代左右,豐子愷對(duì)印象派以后的形式主義藝術(shù)有了相對(duì)明確的認(rèn)知,即歐洲放棄寫(xiě)實(shí)主義,印象派、后印象派的語(yǔ)言走向主觀化。豐子愷認(rèn)為,語(yǔ)言的主觀化即印象派、后印象派中國(guó)畫(huà)化的一個(gè)例證。

后印象派的“中國(guó)畫(huà)化”,表現(xiàn)為三個(gè)特征:線條的使用、單純化和畸形化。線條上,豐子愷將西方繪畫(huà)的線區(qū)分為“形的界限”和“心的律動(dòng)”兩類,這個(gè)分類接近于羅杰·弗萊對(duì)于“結(jié)構(gòu)的線”和“書(shū)法性的線”的區(qū)分。豐子愷認(rèn)為,后印象派繪畫(huà)中的線,由作為結(jié)構(gòu)邊界的線,轉(zhuǎn)向一種有節(jié)律的書(shū)法性的線。“單純化”是指物象的簡(jiǎn)化,將物象“一切與特性無(wú)關(guān)系的瑣碎的附屬物”刪去,將能表示特性的點(diǎn)“鋪張、放大,用線描出”。“畸形化”是指形象的變形。豐子愷認(rèn)為,梵高、高更、馬蒂斯等印象派繪畫(huà)都有上述特征,而這些特征中國(guó)畫(huà)早已有之。

由于印象派的開(kāi)端受到浮世繪的啟發(fā),日本畫(huà)又為中國(guó)畫(huà)的一個(gè)分支,豐子愷由此斷定,印象派實(shí)際上是受中國(guó)畫(huà)的影響。另外,豐子愷認(rèn)為歐洲近代的美學(xué)和繪畫(huà)觀念,理論上亦趨向于中國(guó)的畫(huà)論。比如,美學(xué)家立普斯(Theodor Lipps)的移情說(shuō),指“投入自己的感情于對(duì)象中,與對(duì)象融合。”這一表述接近于中國(guó)畫(huà)論中的“遷想妙得”,即“遷想于萬(wàn)物之中,與萬(wàn)物共感共鳴。”在《藝術(shù)中的精神》一書(shū)中,康定斯基將純粹繪畫(huà)的構(gòu)圖原則比作一種內(nèi)在的“交響樂(lè)結(jié)構(gòu)”,豐子愷認(rèn)為這一觀念非常近似中國(guó)畫(huà)的“氣韻生動(dòng)”。

豐子愷此文的主要觀點(diǎn)來(lái)自日本學(xué)者園賴三等人,實(shí)為日本東方主義思潮的一個(gè)變體。這一思潮認(rèn)為西方繪畫(huà)的東方化是一種世界趨勢(shì),實(shí)質(zhì)是一種從東方發(fā)現(xiàn)西方的東方優(yōu)越論話語(yǔ)。民國(guó)的大量有關(guān)中西繪畫(huà)的比較文論,尤其是留日畫(huà)家傅抱石、豐子愷等人,作了大量“從中國(guó)發(fā)現(xiàn)西方”的撰文,諸如中國(guó)傳統(tǒng)中的寫(xiě)實(shí)主義、表現(xiàn)主義等。這一方式持續(xù)到1950、1960年代,從寫(xiě)實(shí)主義的先進(jìn)性來(lái)反觀中國(guó)畫(huà)史,這是一種文化差異論的中西繪畫(huà)比較的視野。從康有為、徐悲鴻乃至1950、1960年代國(guó)畫(huà)的寫(xiě)實(shí)主義改造,這一脈絡(luò)認(rèn)為中國(guó)畫(huà)內(nèi)部到了喪失自我更新的回天無(wú)術(shù)的地步,急需通過(guò)借鑒西方繪畫(huà)的方法來(lái)進(jìn)行改造。這一仍以宣紙和毛筆創(chuàng)作的“新國(guó)畫(huà)”,從繪畫(huà)的定義特征看,不再屬于正統(tǒng)的文人畫(huà)體系,實(shí)際上重建了一種東方主義的新繪畫(huà),由此開(kāi)啟了從寫(xiě)實(shí)主義到現(xiàn)代主義的國(guó)畫(huà)改造。

黃賓虹

(三)文人畫(huà)正統(tǒng)的語(yǔ)言史及筆墨自治的探討

清末民初以后,有關(guān)文人畫(huà)的危機(jī)、國(guó)畫(huà)的西法改造以及新國(guó)畫(huà)的興起,這一運(yùn)動(dòng)涉及兩個(gè)問(wèn)題:一、中國(guó)畫(huà)的語(yǔ)言內(nèi)部是否窮盡了發(fā)展余地?二、文人畫(huà)體系是否存在與歐洲現(xiàn)代主義相近的實(shí)踐?

國(guó)畫(huà)的改造以及“新國(guó)畫(huà)”的模式,很大程度是一種文化差異論的意識(shí)形態(tài)方案,即要在一個(gè)畫(huà)面上綜合中西繪畫(huà)的“優(yōu)點(diǎn)”,但這不是為了創(chuàng)造一種超文化的拋棄各體系原有特征的國(guó)際藝術(shù),而是以中國(guó)或東方的元素為中心,最終整合出一個(gè)集合中西藝術(shù)優(yōu)點(diǎn)的“語(yǔ)言拼圖”。“新國(guó)畫(huà)”強(qiáng)調(diào)以文人畫(huà)原有的核心特征和新題材為中心,實(shí)質(zhì)是一種泛文化的東方主義策略。它不是從語(yǔ)言史視野尋求可能性,亦非從精神史視野來(lái)考慮將新的存在經(jīng)驗(yàn)吸收為藝術(shù)的議題。

“新國(guó)畫(huà)”未能解決來(lái)自不同體系的語(yǔ)言方法之間內(nèi)在的“沖突”。首先,寫(xiě)實(shí)主義、重彩這些形式原為文人畫(huà)所輕視,認(rèn)為形似、青綠設(shè)色降低了文人畫(huà)的詩(shī)學(xué)氣格,因而宋以后以筆墨為中心,以墨代色。其次,表現(xiàn)主義在線條的書(shū)法性及其物象的變形上與中國(guó)畫(huà)有相似性,但繪畫(huà)形式的詩(shī)學(xué)訴求不一致,文人畫(huà)的筆墨統(tǒng)一于氣韻,以“筆簡(jiǎn)意遠(yuǎn)”為詩(shī)學(xué)正統(tǒng);表現(xiàn)主義的形式統(tǒng)一于現(xiàn)代主義的焦慮,以張力及物質(zhì)性的筆觸為主體形式。

新的藝術(shù)需要從語(yǔ)言體系中仍未充分發(fā)展的領(lǐng)域繼續(xù)推進(jìn),或者從一種新的詩(shī)性出發(fā)建構(gòu)一套新的語(yǔ)言,并將新的媒介改造為一種新的詩(shī)學(xué)形式。“新國(guó)畫(huà)”顯然未做到這兩點(diǎn),到了1980、1990年代的現(xiàn)代水墨仍未解決這一癥結(jié),即從一個(gè)泛文化的意識(shí)形態(tài)視角,來(lái)思考將藝術(shù)史現(xiàn)有因素在一個(gè)畫(huà)面上的組合,而不考慮一個(gè)統(tǒng)一的詩(shī)性形式。

以黃賓虹為代表的正統(tǒng)主義,顯然并不認(rèn)同“新國(guó)畫(huà)”的實(shí)踐。盡管在文論中時(shí)常提到“東方”一詞,但他并非一個(gè)東方主義者。嚴(yán)格的說(shuō),他屬于文人畫(huà)的正統(tǒng)主義。民國(guó)有關(guān)國(guó)畫(huà)的討論有不同的觀點(diǎn)和實(shí)踐,但有關(guān)文人畫(huà)史的正統(tǒng)指認(rèn)幾乎是一致的,即“書(shū)畫(huà)同源”,書(shū)法是文人畫(huà)的元體系,以筆墨呈氣韻,宋元明的寫(xiě)意體系為一個(gè)高峰。文人畫(huà)的這些正統(tǒng)特征亦被認(rèn)為是唯中國(guó)畫(huà)獨(dú)有而至今仍為世界之最,尤其“氣韻”和“筆墨”,民國(guó)畫(huà)界幾無(wú)爭(zhēng)議。但對(duì)文人畫(huà)史學(xué)更具體的闡述,以及晚明以后文人畫(huà)的出路,則傾向不一。

作為一個(gè)畫(huà)家及畫(huà)史學(xué)者,黃賓虹在晚年通過(guò)正統(tǒng)的文人筆墨,創(chuàng)出了一種新的氣格及筆墨形式。但他沒(méi)來(lái)得及總結(jié)其實(shí)踐,他的理論貢獻(xiàn)在于對(duì)文人畫(huà)史作了正統(tǒng)的語(yǔ)言史闡釋,體系性地勾勒出了“筆墨自治”的形式詩(shī)學(xué)史。從語(yǔ)言史內(nèi)部,他將文人畫(huà)中的筆墨史作為一個(gè)主線,以筆墨史看文人畫(huà)史。這是可以跟歐洲19世紀(jì)后期風(fēng)格史學(xué)派至形式主義理論相媲美的一次理論重構(gòu),

在對(duì)文人畫(huà)正統(tǒng)的闡述中,黃賓虹勾勒出了一條主線,即文人畫(huà)史實(shí)則是一部筆墨自治的語(yǔ)言史。中國(guó)書(shū)法先于繪畫(huà)誕生,然書(shū)法因象形而具繪畫(huà)性,所謂“上古書(shū)畫(huà)同源,仰觀俯察,以造六書(shū),取乎象形。”黃賓虹將中國(guó)畫(huà)分為二次轉(zhuǎn)折:漢唐始有丹青之畫(huà),遂“書(shū)與畫(huà)分”;至唐宋,有士大夫之畫(huà),遂“畫(huà)與圖分”。

“書(shū)與畫(huà)分”,指將書(shū)法中的繪畫(huà)性分離出來(lái),使書(shū)法的筆劃自身不再具有繪畫(huà)性,專于筆劃在字體間架中的筆線、筆觸以及筆勢(shì),書(shū)法因此主要是一種筆法本身的藝術(shù)。但書(shū)法的筆法,之后成為了繪畫(huà)的筆法,即所謂“書(shū)畫(huà)同源”。黃賓虹認(rèn)為,“唐宋大家最著名之圖畫(huà),筆法均取自鐘鼎。”古代的錢(qián)幣文字,亦可窺見(jiàn)筆法。如平陽(yáng)幣、安陽(yáng)幣,審其紋冪,全用游絲,細(xì)勁古秀。李公麟白描用此筆法。”上古書(shū)法,其筆法具詩(shī)學(xué)意義上的筆意,書(shū)法的筆意并不僅是一種筆跡本身的形式,在進(jìn)入繪畫(huà)之前,書(shū)法的筆法已具備蒼勁、清雅諸筆意。

書(shū)法的筆意可直接作為繪畫(huà)的一部分。如“西周文字與六國(guó)不同,筆意遒勁,均可取之入畫(huà)。秦漢由篆而隸,字體較方,一波三折,入畫(huà)猶雅。”黃賓虹認(rèn)為,“中國(guó)畫(huà)重水墨,先講用筆、墨法,章法次之,設(shè)色又次之。”“國(guó)畫(huà)之用筆用墨,皆從書(shū)法中來(lái)。”但繪畫(huà)中的筆法、墨法是先后有之,墨法自筆法之后形成。唐代繪畫(huà)為線描丹青之工筆,筆法的作用在于以筆線勾勒輪廓;至五代董源,繪畫(huà)始有渲淡及皴之筆墨。“用墨之法,至元代而大備。”如同筆法,墨法形式不僅表示一定的云氣及山體皺褶之存在,墨法本身亦具氣韻,如明代顧凝遠(yuǎn)言:墨太枯則無(wú)氣韻,墨太潤(rùn)則無(wú)文理。

宋元之際,中國(guó)畫(huà)進(jìn)入第二次轉(zhuǎn)折,即“畫(huà)與圖分”。“圖”是指作為賦形和造像的圖形,這一部分不再是文人繪畫(huà)的重心;到晚明的大寫(xiě)意時(shí),山水畫(huà)的造境亦非重點(diǎn)。山水的圖形只是一個(gè)筆墨所依托的類象結(jié)構(gòu),文人畫(huà)的重點(diǎn)是筆墨自身的“氣韻”,即筆墨的品格或“筆意”才是文人畫(huà)的核心。文人畫(huà)重筆意,筆法之骨力為重中之重,“畫(huà)事重在骨法。骨法之妙,可于勾勒見(jiàn)之。”“作畫(huà)無(wú)論山水、花卉,應(yīng)先定骨力。骨力為可見(jiàn)之章法”無(wú)論書(shū)畫(huà),在技術(shù)上,筆法的骨力在于“萬(wàn)豪齊力,力中行筆,積點(diǎn)成線。”黃賓虹認(rèn)為,上乘筆法之關(guān)鍵在于筆意,筆法的技術(shù)即是一種詩(shī)學(xué),即“運(yùn)筆能留得住,由點(diǎn)連續(xù)而成,便有盤(pán)曲蜿蜒之姿,即篆隸筆法也。唐宋人畫(huà)之深厚處,莫不如是。蓋厚則骨重,骨重則神清。”

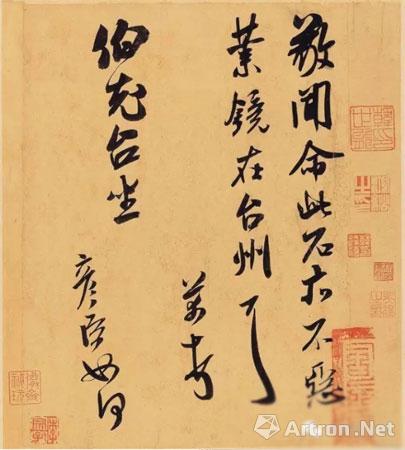

米芾《致伯充尺牘》紙本 行草書(shū)

張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫(huà)記》中言:“夫象物必在于形似,形似須全其骨氣,骨氣形似皆本于立意,而歸乎用筆,故工畫(huà)者皆善書(shū)。”這段話總結(jié)了中國(guó)畫(huà)演變至唐代的雛形,繪畫(huà)中的形象為一種形似的圖像,像以筆勾勒,用筆的重點(diǎn)在于骨氣,形似的圖像及其筆線又統(tǒng)一于“意”。意即氣韻。繪畫(huà)的筆法不僅是一種技術(shù)形式,因其骨力顯為氣韻,筆法的上乘之境為筆意。謝赫的六法之首要二法“氣韻生動(dòng)、骨法用筆”,即為此意。

唐宋是中國(guó)畫(huà)的轉(zhuǎn)型時(shí)期,即所謂由工筆向水墨轉(zhuǎn)變。唐畫(huà)主要為著色工筆,宗炳所謂“以形寫(xiě)形,以色貌色”。前者以筆勾勒的圖像狀寫(xiě)物象,筆線作為一種賦形功能;后者是以丹青之色取代自然色,色彩即是風(fēng)格主義的。唐中期,王維、李成使工筆人物轉(zhuǎn)向水墨山水。王維的歷史意義,在于改變了工筆人物筆法尚有骨力但圖像缺乏詩(shī)學(xué)的處境,為繪畫(huà)引入詩(shī)境,使得詩(shī)畫(huà)一律,將繪畫(huà)提升為一種詩(shī)學(xué)。

在圖像上,線性著色的圖像為皴筆及淡墨渲染的山水類象所取代。類象及皴、渲染的出現(xiàn),使繪畫(huà)被重新定義,圖像由一種風(fēng)格主義的線性形象,轉(zhuǎn)為體現(xiàn)意境的類象,此即“意象”。意象并非如后學(xué)所言貫穿中國(guó)畫(huà)始終,它實(shí)際上只存在于自唐中期的王維至北宋的米芾時(shí)期。這一時(shí)期意象與筆意并重,或象與筆在一幅畫(huà)中比重相當(dāng)。在筆法上,王維使賦形的細(xì)線向皴筆轉(zhuǎn)化,并有淡渲出現(xiàn)。

皴是中國(guó)畫(huà)由筆法向墨法過(guò)渡的形態(tài)。民國(guó)時(shí)期,黃賓虹、伍蠡甫等對(duì)皴的意義作了形式分析。伍蠡甫認(rèn)為,“線條的擴(kuò)大作用是皴”,要表現(xiàn)物象復(fù)雜的形貌,皴須筆中帶墨,才會(huì)具有寬狹、枯潤(rùn)的筆墨效果。黃賓虹認(rèn)為,皴另能分際山體的陰陽(yáng)塊面,如“宋人作山水多陰面山,皴滿后而分陰陽(yáng);元人則多陽(yáng)面山。”王維經(jīng)由結(jié)構(gòu)性的筆線而為筆中帶墨之皴,至米芾再為濃淡之墨像,就此由皴筆到倚重墨法為主。整體上,米芾的云山圖仍以意象與墨韻并重。

從王維到米芾,中國(guó)畫(huà)開(kāi)始“脫盡畫(huà)院體俗氣,獨(dú)創(chuàng)雅格。”始于六朝的“氣韻”的內(nèi)涵,至北宋被定義為“雅”。而繪畫(huà)的“雅俗之分,在筆墨,不在章法。”文人畫(huà)在語(yǔ)言上的獨(dú)樹(shù)一幟,在于筆法及墨法不是一種純技術(shù)的形式,筆意本身就是一種氣格,而繪畫(huà)在整體上的氣格基本上就是筆意,章法及色彩只是一個(gè)附屬部分。但“章法好壞亦在用筆”,在皴線及墨跡間的處理本身即為章法,“筆墨之妙,猶在疏密。密不容針,疏可行舟。然要密中能疏,疏中有密;密不相犯,疏而不離。”唐宋以后,文人以畫(huà)事設(shè)色為俗,“以墨代色”。因而使章法及色彩亦歸于筆墨。

宋元之際,文人畫(huà)的筆法“華滋渾厚,秀潤(rùn)天成,是為正宗。”黃賓虹認(rèn)為,文人畫(huà)中的四種筆法“平、圓、留、重”,每一筆法均具有詩(shī)學(xué)的尺度。“平則易于板式,須有波磔;圓則易于浮滑,須貴遒練。留易凝滯,須要流動(dòng)。重易于濁笨,須向靈秀。”宋元繪畫(huà),以“筆簡(jiǎn)意工”為上乘。黃賓虹認(rèn)為,畫(huà)之氣韻,無(wú)論山水、花鳥(niǎo)、人物,筆墨以蒼潤(rùn)為上乘,蒼即筆之骨力,潤(rùn)為墨之枯濕而沖濃淡。元四家至明沈周,筆法強(qiáng)調(diào)生、拙、澀,以筆性之生枯為上,“所謂大巧若拙,筆如枯藤。”

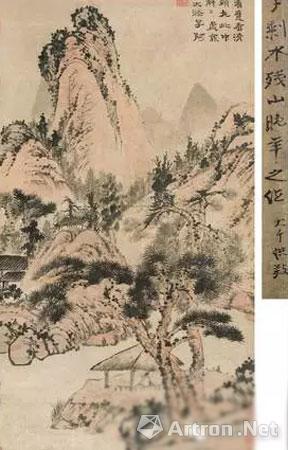

石濤 剩山殘水 立軸

“中國(guó)畫(huà)先有筆法而后始能用墨。”黃賓虹認(rèn)為,“作畫(huà)當(dāng)如作書(shū),筆酣墨飽,庶可淋漓盡致。”墨分濃淡,上乘之墨法,濃者純濃,淡者純淡。王維、李成之淡渲,用以“分峰山巒林木之明暗遠(yuǎn)近”;宋元之畫(huà),則“墨色深處,異常黝黑。”筆法、墨法并非彼此分際,往往筆中帶墨、墨中有筆。“墨色繁復(fù),即一點(diǎn)之中,下筆時(shí)內(nèi)含轉(zhuǎn)折之勢(shì)。故墨之華滋,從筆中而出。”

元以后,文人畫(huà)之南宗求諸雅格及文氣,尤以荒寒之氣為上,是為野逸。作為野逸之逸,盡顯于筆意,但仍要借助荒寒、荒野的山水格局。至晚明之大寫(xiě)意的花鳥(niǎo)畫(huà),不再依托山水之野境,但花卉或魚(yú)鷹仍生發(fā)一種孤冷的逸氣,這是將山水借以花鳥(niǎo)的人格化,使逸氣完全出自筆意。

1940年代,伍蠡甫是唯一與羅杰·弗萊對(duì)話的學(xué)者。他將弗萊的《視覺(jué)與設(shè)計(jì)》一書(shū)中諸如“結(jié)構(gòu)的線”、“賦形”等概念,作為對(duì)中國(guó)畫(huà)的一個(gè)對(duì)話性的形式分析。“中國(guó)繪畫(huà)的線條”一文討論了線條與繪畫(huà)中的賦形問(wèn)題。伍蠡甫認(rèn)為,《論語(yǔ)》中“繪事后素”是指沒(méi)骨畫(huà),即先上五色,再上白色。上古之畫(huà)的物象沒(méi)有輪廓的勾勒,以“素線”來(lái)分界色區(qū),從而界定物象的塊面。他認(rèn)為,“素線”即是中國(guó)畫(huà)的“賦形的線”,即通過(guò)線將物象簡(jiǎn)化,使物象轉(zhuǎn)化為“意象”。這相近于喬托壁畫(huà)中用線使姿勢(shì)人格化。

伍蠡甫認(rèn)為,毛筆亦有自己的點(diǎn)線面形式。宋郭熙的《林泉高致》:“淡墨重疊,旋旋而取之,謂之干淡。以銳筆橫臥,惹惹而取之,謂之皴擦。以水墨再三而淋之,謂之渲。以水墨滾同而澤之,謂之刷。以筆頭直往而指之,謂之摔。以筆特下而指之,謂之擢。”其中,“皴和擢,乃點(diǎn)的變象。由干至刷,”則皴在畫(huà)上分出“面”。此即黃賓虹的“積點(diǎn)成線”,皴線聚而分際陰陽(yáng)成面。披麻皴偏于線,斧劈皴偏于面。

中國(guó)畫(huà)的“線條善于表現(xiàn)輪廓、體積、大綱”,但不適合表現(xiàn)“霧靄朦朧”。伍蠡甫認(rèn)為,自文人畫(huà)尚意之后,“墨中求色”占優(yōu),以筆統(tǒng)攝墨色。“線是形象的提煉,而不失形象的符號(hào)與標(biāo)記。”中國(guó)畫(huà)的線條是按照“意”來(lái)提煉形象的一種物象的簡(jiǎn)化手段,對(duì)世界繪畫(huà)仍有意義。

清末民初,中國(guó)畫(huà)的改造意味著“新國(guó)畫(huà)”與文人畫(huà)的分野,這個(gè)分野表現(xiàn)為語(yǔ)言的重心由筆墨轉(zhuǎn)向圖像。這是受歐洲的寫(xiě)實(shí)主義和現(xiàn)代主義的影響,前者偏重于圖像與主題、形體的結(jié)構(gòu)及肌理、空間透視以及外光;后者拋棄了對(duì)物象的再現(xiàn),由點(diǎn)線面在抽象結(jié)構(gòu)中重組畫(huà)面;表現(xiàn)主義是寫(xiě)實(shí)主義轉(zhuǎn)向抽象主義的過(guò)渡形式,在保留一個(gè)基本的形體結(jié)構(gòu)下,繪畫(huà)的重心轉(zhuǎn)至以表現(xiàn)主觀感受為中心的筆線、筆觸及顏料的肌質(zhì)。除詩(shī)性不同,表現(xiàn)主義的語(yǔ)言方式類似于文人畫(huà)。

抽象結(jié)構(gòu)、硬邊幾何的塊面及線條這一形式主義體系出現(xiàn)后,黃賓虹等人不得不在20世紀(jì)上半期重新反觀文人畫(huà)中形式部分的筆墨史,黃賓虹對(duì)以詩(shī)性為中心的筆墨史作了集大成的闡釋,伍蠡甫則將文人畫(huà)的筆墨史與形式主義作了中西繪畫(huà)的比較對(duì)話。民國(guó)畫(huà)學(xué)對(duì)文人畫(huà)史的形式分析,偏于筆墨,但對(duì)圖像的結(jié)構(gòu)分析有所不足。

康有為提出應(yīng)重新重視中國(guó)畫(huà)的院體的形似傳統(tǒng),也不無(wú)道理。“形似”包含畫(huà)面結(jié)構(gòu)和形體兩個(gè)方面,元代以后的畫(huà)論及繪畫(huà)重筆墨、輕章法,甚至將章法看作筆墨的一部分。事實(shí)上,寫(xiě)意至大寫(xiě)意的筆墨中心是不爭(zhēng)的事實(shí),但文人寫(xiě)意體系中的圖像結(jié)構(gòu)及形體走勢(shì)仍不可或缺。元山水畫(huà)中結(jié)構(gòu)仍是章法之重要部分,晚明花鳥(niǎo)畫(huà)甚至出現(xiàn)了畫(huà)面的抽象構(gòu)成。遺憾在于,黃賓虹等人的重心仍在元畫(huà),晚明的討論偏重在石濤,未注意到徐渭、八大畫(huà)面中出現(xiàn)的筆墨自治和構(gòu)成自治的進(jìn)展。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:文人畫(huà)的正統(tǒng) 東方主義

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國(guó)年”

保加利亞古城歡慶“中國(guó)年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕 保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié)

保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢(qián)學(xué)明

錢(qián)學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅