首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

傳承“非遺”文化 青年人在行動

近日,海派文化公益講座“探索非遺的3D創新世界”在上海三山會館舉辦,本次講座由上海后世博研究中心文化與科技創意推廣委員會、上海三山 會館、星喀聯盟聯合主辦。講座探討了如何利用創新思維和科技手段,成功使非物質文化遺產的表現形式更新穎時尚,吸引更多年輕人的關注,以更好 地保護和傳承非遺。值得一提的是,滬上已有部分大學生和高中生在積極關注非遺,并集思廣益,不僅在學術上研究非遺相關課題,而且還開發出了具體項目。他們說,非遺傳播要從青年人做起,希望影響更多人重視非遺、保護非遺。

現狀 傳承面臨斷裂 保護工作難度大

目前,非遺保護的現狀不容樂觀。由于非遺產品不太受消費市場歡迎,從事相關工作很難獲取較高的經濟利益,且制作工序繁雜,很多年輕人因此并不愿意學習并傳承非遺技藝。

非遺作品講究手工藝技巧,并且耗時耗力,所以往往售價高昂,不太受大眾消費市場歡迎。

復旦大學生物科學專業大二學生徐心怡曾在大一學年與6名同學在“形式與政策”課程中組成了課題小組,研究的課題是《探究非物質文化遺產— —徐行草編的保護現狀以及發展》。經過走訪,他們發現徐行草編雖然曾經風光一時,但目前在市場化的道路上舉步維艱,“草編制品如果對外零售, 同品類的替代品眾多,作為手工藝品在價格方面并無優勢;而且草編作品易腐爛,也不適合作為高端藝術品留存;雖然產品一度外銷走俏海外市場,但目前海外訂單的容納量并不大。”

通過對政府相關部門工作人員的采訪,他們認識到雖然當地政府積極保護徐行草編,但保護的力度還是難以跟上衰落的速度。政府部門成立了上海徐行草編合作社,開展相關的群眾文化活動,推動草編產品的開發,并給傳承人發放補貼。但當地的草編藝人通常都已五、六十歲,很少有年輕人主動加入編織的隊伍,在傳承上面臨著很大斷層。

目前,大多數非遺傳承人已經邁入了中老年階段,而隨著時間流逝,找不到合適的傳承人,甚至后繼無人已成為不少非遺項目普遍遭遇到的難題。據上海電力學院創行團隊隊長王同學介紹,前幾年,為運行推廣藍印花布的項目“韻藍舞動”,他們在制作藍印花布的正興染坊調研得知,染坊主人王振興已經70多歲了,而他的子女并不愿意傳承印染技藝,“老人的子女認為,當下藍印花布并不被人們廣泛使用,即使傳承了這項技藝,也沒有太大的 用武之地,而且經營染坊也無法獲得較高的經濟收入。”

創新 調研非遺課題 開展相關項目

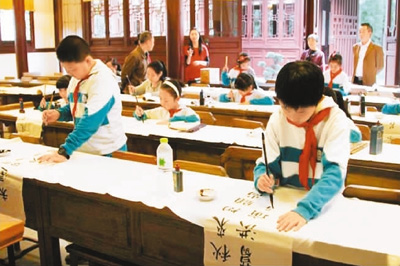

目前,已經有許多高中生和大學生走在了傳承和保護“非遺”的道路上,他們在傳播非遺信息時大多結合線上平臺,使用信息化手段,推廣相關資訊。

比如,格致中學的高三學生李亦飛與5名同學組成了“上海非遺青年”小組,今年五月初,他們在“上海非遺青年”的微信公眾號平臺上成立了“上海特色非遺信息中心”。據介紹,該信息中心不僅展示了上海非遺特色學校的活動內容,還推廣了多家學校社團的非遺傳承和保護活動。此外,與上海師范大學非遺中心合作建立了青年非遺傳習的交流平臺,使各學校非遺社團(工作室)能在此平臺上為保護非遺文化、傳承非遺技藝、挖掘非遺項目 及傳承人建言獻策。

此外,上海電力學院創行團隊“韻藍舞動”項目組還致力于藍印花布的推廣、營銷與傳承。在推廣方面,他們拓寬線上渠道,開通了微博和微信公眾號,在傳播小組動向的同時,也積極推廣藍印花布這項非遺文化平牌。在營銷方面,他們開設了微店和淘寶店,供消費者購買。

除了線上傳播,線下推廣項目更能使大眾近距離地感受到傳統文化的魅力。“上海非遺青年”小組曾辦過多次線下活動。李亦飛介紹說,今年5月,小組聯合上海市格致初級中學非遺傳習社團開展了非遺進校園的活動,邀請黃浦區青少年活動中心的老師,為格致初中的學生帶來了一場海派面塑技藝的非遺課程。“這次活動之后,格致初中的非遺傳習社團收到了來自各個年級如雪片般的入社申請。同時還有學生來詢問我們下次活動的開展時間, 看到如此熱烈的反饋,我們十分高興,接下來會充分了解同學們的興趣點,舉辦更多的非遺活動。”

對于精美的手工藝制品,通過線下推廣的方式,可使公眾更直觀地欣賞到非遺技藝的魅力。上海立信會計金融學院(松江校區)的創行團隊在去年年底成立了“繡麗上海”項目組,推廣上海絨繡。據“繡麗上海”項目經理任寶英介紹,未來,他們考慮舉辦比賽來吸引大學生關注絨繡,大學生在參與作品的設計制作過程中,也會增進對絨繡的理解。

而復旦大學的徐心怡在調研了徐行草編的生存狀況之后,也認為開展手工體驗能夠吸引大眾關注,“可以開設黃草編織相關的DIY互動體驗課程, 讓參與者自己動手制作草編制品,比如編織一個杯墊或是筆筒。就像現在市面上流行的烤蛋糕、做杯子等手工體驗活動。”

在非遺產品的設計方面,“韻藍舞動”與“繡麗上海”都考慮與設計師開展合作,開發出更新穎、更具現代感的產品。比如,“韻藍舞動”根據現 代人的生活習慣,設計出了手機套、平板電腦保護袋等藍印花布制品。他們還結合高校的設計資源,與同濟大學創行團隊的微動力項目(幫助青年設計師)合作,為藍印花布融入現代理念,提升產品的設計感。

在非遺傳承方面,他們都希望能夠在年輕人之中廣泛傳播,使更多人了解非遺、保護非遺。李亦飛表示,每一個民族的文化復興,都是從總結自己 的遺產開始的。“由我們中學生倡導并積極參加的一系列非遺文化的傳承和保護活動,更是體現了一種責任感和使命感。我們希望每一位青年都力爭成 為非遺文化的保護人、傳承人。為了保護上海的傳統文化、弘揚中華民族的傳統文化貢獻自己的一份力量。”

傳承 雖然艱難 但從未止步

這些年輕人在項目中融合了非遺保護這樣的龐大命題,在具體操作時,雖然走得跌跌撞撞,但從未止步。

項目的實施往往是從走訪非遺傳承人開始的,因為“上海非遺青年”小組的方案并不僅僅針對某一項具體的非遺,而是包含各項非遺項目的集合性方案,小組成員在調研時需要大量走訪非遺傳承人,有時會遇到不被理解的情況。李亦飛表示,“對此,只能真誠地介紹團隊和項目,并說明來意。”

由于非遺傳承人大多是中老年人,不了解現在的傳播方式,在方案設計上可能會出現分歧,任寶英表示,雖然上海絨繡洋涇傳習所的負責人包炎輝非常支持他們的團隊,但他已經68多歲了,對于網絡傳播并不了解,擔心將絨繡制品放到網上之后,款式和圖樣設計會被抄襲,所以并不愿意將絨繡制品放到網絡上售賣,對此,項目組也沒有更好的辦法,所以不得不暫時放棄線上渠道。

此外,這些項目的準備周期通常較長,前期需要進行大量的調研工作,“比較枯燥,得耐得住寂寞”。任寶英表示,從去年12月成立至今,項目組一直處于前期的調研與統計階段。而復旦大學徐心怡和隊員也前后花費了一個學年來研究相關課題。

雖然“繡麗上海”還處于調研階段,但任寶英表示,對于包炎輝先生關于線上銷售的擔心,一方面,項目組將繼續開展細致的調研,以實際的市場數據來說服他;另一方面,計劃在商業廣場舉辦絨繡作品的展覽,讓消費者親眼看到這些制作精良的產品,促進他們對絨繡的認知。

在產品設計方面,“繡麗上海”預計在開辦設計專業的學校里舉辦絨繡設計比賽,希望將絨繡手工藝作為一種設計元素加入作品中。在“韻藍舞動”項目組,除了考慮與高校的設計團隊合作,他們還希望能夠與專業設計師合作,“設計師對布匹的要求很高,從布的質量到褪色效果都有高標準。通過‘用戶體驗’的模式,我們先贈與他們使用,一方面作為調研的第一手資料,從設計師的角度了解藍印花布的特性;另一方面,以這種方式接觸這類客戶群體,使我們的藍印花布有針對性地面對設計師客戶,之后可以合作設計藍印花布成品,我們提供藍印花布布匹,他們提供設計理念。”

此外,考慮到藍印花布制品價格高昂,“韻藍舞動”還計劃針對高端消費者習慣,結合他們的需求,以及非遺傳承人的印染技術,推出定制服務, 制作出藍印花布的文化收藏品,將價格與消費者群體相匹配。

對于非遺面臨的傳承困難,徐心怡在調研后總結道,要加強對編織工作者、傳承人培養的力度,可以推進高校團體或社會手工藝作坊開展合作。對此,“韻藍舞動”正積極組織高校學生參觀染坊,并開展印染的體驗學習。李亦飛也表示,希望“上海非遺青年”能夠從高中生群體開始,逐漸吸引更多青年人關注非遺,保護非遺。

推廣 積少成多 擴大非遺影響力

不得不說,這些90后設計的非遺推廣項目,在非遺的保護與傳承方面,起到了一定的助力效果,不僅使更多人了解到非遺文化,還使個別非遺作品實現了更高的經濟效益。

通過他們的努力,更多人了解到非遺文化,據“繡麗上海”的項目經理任寶英介紹,“過去很多人都不了解上海絨繡,甚至會將絨繡制品誤認為是十字繡,但通過我們微信公眾號上的推送,讓更多人逐漸了解了絨繡。有些設計專業的同學看到之后,出于專業的敏感,他們也對這項技藝表現出了濃厚的興趣。”

此外,大學生們希望通過先進的營銷理念,幫助手工藝人提高收益。據上海電力學院創行團隊隊長王同學介紹,“韻藍舞動”項目組成立于2010年,通過與正興染坊及其負責人藍印花布的傳承人王振興合作,幫助他們提高了經濟收益。合作前,王振興及其家庭作坊正興染坊每年生產布匹的收入僅為7萬元。而在2012年全年的銷售額增加至10萬元以上,2013年的年銷售額更是一躍增至20萬元以上。

在傳承方面,“韻藍舞動”項目組還與藍印花布博物館館主吳元新以及《漢聲》雜志社合作,將藍印花布的歷史、花樣、設計、含義、寓意等整理成冊。并且,項目組還積極推動高校學生參觀染坊,目前已經吸引了清華美院藍印花布小組和蘇州大學這兩所大學學生參觀正興染坊。

此外,這些90后們憑借相關項目也獲得不少殊榮。比如,“韻藍舞動”項目組在多個比賽中獲獎,2015年9月入圍“大學生公益項目創客百強”, 并參加深圳展會;2014年,獲得挑戰杯上海市公益組第三名。

值得一提的是,格致中學的“上海非遺青年”小組也在第七屆全國中學生領導力大賽上榮獲了特等獎。他們的方案除了構建上海特色非遺信息平臺之外,還設計了一份《大世界非遺元素展示方案》。“上海非遺青年”小組的組長李亦飛介紹說,“學校附近的大世界是上海的物質文化遺產,而我們高中生要參與保護上海的物質文化遺產可行性并不高,于是想到了從保護非物質文化遺產的角度入手,向上海大世界相關負責單位發出倡議,希望將大世界建設成為‘上海優秀非遺傳習保護中心’。”通過與上海大世界相關負責人溝通,該展示方案獲得了上海寶場文化投資管理有限公司董事長、上海大世界傳藝中心籌備組組長劉軍的肯定。李亦飛表示,“雖然未來大世界開放時不一定會根據我們的方案設計,但大世界方面能夠看到我們的方案并留意到非遺元素,在一定程度上說也是一種成功。”

■專家說法

非遺既要保護傳承,也要創新

非遺保護面臨著種種困難,應當如何破解呢?在“探索非遺的3D創新世界”講座上,不少專家發言,通過自身從事非遺項目的經驗,探討了保護非遺的方式方法。

上海后世博研究中心文化與科技創意推廣委員會主任朱富康表示,非物質文化遺產既要保護傳承,也要創新發展,才能夠走進年輕一代的生活,延續非遺的源遠流長。

他認為,上海世博會期間,3D動態“清明上河圖”大受歡迎,說明了傳統文化通過前沿的科技手段,相較于過去書畫作品的平面陳列,能夠更生動 地表達經典作品的魅力。“科技為文化傳播的創新發展提供了必要的手段,通過這樣的創新思想,可以將非遺更好地傳承下去。”

“清明上河圖”的設計制作正是出自水晶石集團,據水晶石副總裁丁英介紹,“清明上河圖”3D動態版創作前期,公司將畫面中的800多個人物的移動線路以及和周邊的關系都做了身份和社會角色定位,形象、服裝、行為動作等也做了專業考證。“技術是為內容服務的,我們立足于前沿科技的表 現形式、復合技術的應用,全新注入3D動態演繹,力求真實體現當時的社會背景、城市建設、文化生活、商業形態等,以更好地詮釋歷史的珍貴遺產。”

同時,朱富康認為應該對非遺文化進行分層次的繼承保護和創新發展,“有些必須原汁原味地加以保留,有些則可以融入現代生活。”還可以與設計師合作,把非遺文化的元素與現代的生活理念相結合,設計出產品,“既是傳統,也是時尚,即反映了古老的文明,又能夠走進年輕人的生活,煥發新的生命。”

上海音樂學院副教授秦毅就曾將3D數字音樂與傳統非遺文化相融合打造出令人耳目一新的作品,并參加諸多國內外藝術節,受到廣大觀眾的歡迎。“3D數字音樂基于傳統文化的融合,這是一個在不斷發展的行業,我們從中國文化和非遺的角度出發,在這個領域里探索。”比如,他們團隊與昆曲跨界融合打造作品《意鏡》時,將聲、光、電、影像、交互電子音樂和新媒體結合主題和內容應用,“中國傳統戲曲和傳統音樂在表演時,臨場的變化非常大,每場演出都不同,而這套泛聽覺式的系統可以讓音樂和燈光隨著演員的表演而動,更具生命力。”表演時,昆曲演員的張力結合前沿科技帶來的藝術沖擊力,讓年輕人重新體驗了中國傳統文化,參與并感知認識非遺世界。

此外,中國非物質文化遺產傳承人群研修班授課專家蔡勵才認為,文化事業的公益屬性和文創產業商業屬性之間存在動態平衡關系,只有與生活和消費形態結合,才能夠成為創新的生產力和時尚的生活方式。

他表示,通過創新,在文化事業和文創產業找到一個動態平衡點,在能夠既保持中國文化的文脈及其本質特性,讓眾多非遺保留傳承的同時,又能夠激活更多年輕人的創新力量,吸引社會的資源,包括大學生和專業團隊,將創意融入消費升級和文化創意產業的大發展浪潮。并且,打造非遺手工藝人的造血功能,結合創新創業,將非遺文化發揚光大,更好地傳承保護。

朱富康表示,未來,上海后世博研究中心將與文化界、藝術界、設計師等各個層面共同凝聚智慧,讓非遺文化既有原汁原味的歷史底蘊,又有創新奪目的思想,向全世界展示更生動全面的新篇章。

編輯:陳佳

關鍵詞:傳承“非遺”文化 青年人 在行動

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現日暈景觀

河北塞罕壩出現日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統

尼尼斯托高票連任芬蘭總統 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節

保加利亞舉辦國際面具節 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅