首頁>書畫·現場>訊息訊息

勞森伯格養成記:你做藝術 你就是藝術

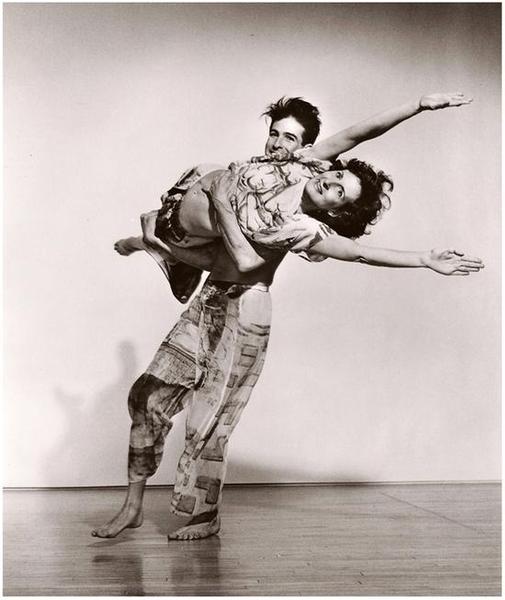

1983年,58歲的羅伯特·勞森伯格(Robert Rauschenberg)為著名后現代舞蹈家崔莎·布朗(Trisha Brown)一場名為《設置與重置(Set and Reset)》的舞蹈劇精心設計了舞臺、燈光和服裝。他將絲網印刷技術運用到舞臺置景當中,將其與光線結合,創造出簡潔而又光影重疊的視覺效果。在這次舞臺置景項目合作之后的1983年到1985年間,勞森伯格創作出《搶救系列(Salvages Series)》。絲網印刷的圖片來自勞森伯格自己拍的照片和雜志中的圖片,而使用的材料其實是當時從《設置與重置》的設計中回收來的,該系列的名稱也由此得來。

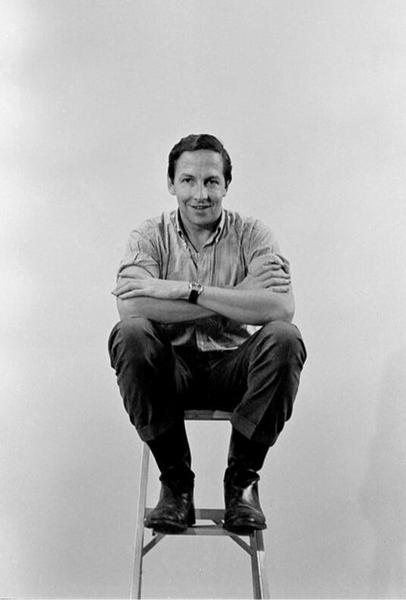

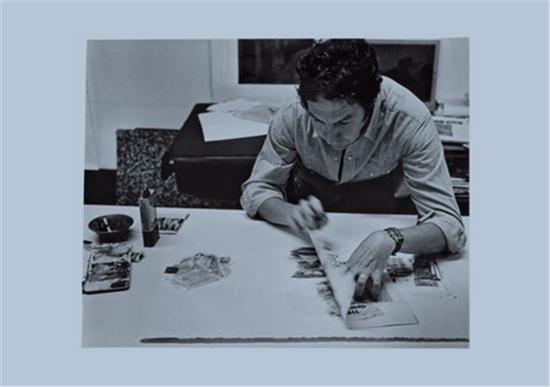

1966年,41歲的羅伯特·勞森伯格在他的工作室里。圖片來源:山姆·福克(Sam Falk);圖片致謝:紐約時報(The New York Times)

1966年,41歲的羅伯特·勞森伯格在他的工作室里。圖片來源:山姆·福克(Sam Falk);圖片致謝:紐約時報(The New York Times)

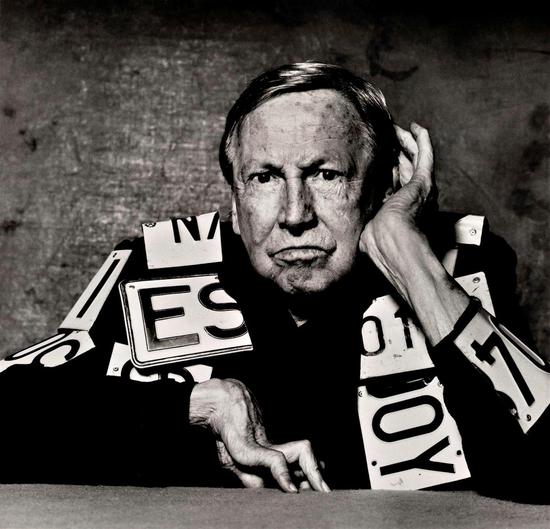

1990年,65歲的羅伯特·勞森伯格接受保羅·泰勒(Paul Taylor)專訪時所攝。圖片來源:艾弗林·潘恩(Irving Penn)

1990年,65歲的羅伯特·勞森伯格接受保羅·泰勒(Paul Taylor)專訪時所攝。圖片來源:艾弗林·潘恩(Irving Penn)

《設置與重置》舞臺現場,1983年。圖片來源:貝特利茲·施樂(Beatriz Schiller) 2013年;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會(Robert Rauschenberg Foundation)

《設置與重置》舞臺現場,1983年。圖片來源:貝特利茲·施樂(Beatriz Schiller) 2013年;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會(Robert Rauschenberg Foundation)

崔莎·布朗與斯蒂芬·貝托尼奧(Stephen Petronio)在《設置與重置》中,1983年。圖片來源:勞伊斯·格林菲爾德(Lois Greenfield)

崔莎·布朗與斯蒂芬·貝托尼奧(Stephen Petronio)在《設置與重置》中,1983年。圖片來源:勞伊斯·格林菲爾德(Lois Greenfield)

今年還真的是“勞森伯格年”。隨著六月“勞森伯格在中國”于北京尤倫斯當代藝術中心強勢登陸之后,上面提到的《搶救系列》的部分作品目前正在巴黎達泰斯·洛巴克畫廊(Theddaeus Ropac Gallery)展出。于此同時,羅伯特·勞森伯格的不同作品也正在倫敦奧夫·華特曼畫廊(Offer Waterman)、美國羅克蘭法恩沃斯美術館(Farnsworth Art Museum)以及波蘭華沙當代藝術美術館的艾利士·馬克思收藏展(Erich Marx Collection)中展出。12月1日,倫敦泰特當代美術館也開始了為期4個月的羅伯特·勞森伯格大型回顧展,隨后這一展覽將巡回到紐約現代藝術博物館。

北京尤倫斯當代藝術中心“勞森伯格在中國”展覽現場。圖片來源:尤倫斯當代藝術中心官網

北京尤倫斯當代藝術中心“勞森伯格在中國”展覽現場。圖片來源:尤倫斯當代藝術中心官網

巴黎達泰斯·洛巴克畫廊《搶救系列》展覽現場。圖片來源:馬麗亞

巴黎達泰斯·洛巴克畫廊《搶救系列》展覽現場。圖片來源:馬麗亞

觀眾在達泰斯·洛巴克畫廊《搶救系列:滾動(Rolling-Salvage)》前。圖片來源:馬麗亞;圖片致謝:巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

觀眾在達泰斯·洛巴克畫廊《搶救系列:滾動(Rolling-Salvage)》前。圖片來源:馬麗亞;圖片致謝:巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

奧夫·華特曼畫廊《穿透五六十年代的繪畫(Transfer Drawings from the 1950s and 1960s)》展覽。圖片來源:奧夫·華特曼畫廊官網

奧夫·華特曼畫廊《穿透五六十年代的繪畫(Transfer Drawings from the 1950s and 1960s)》展覽。圖片來源:奧夫·華特曼畫廊官網

法恩沃斯美術館展出勞森伯格作品《生態-回音8(Eco-Echo VIII)》, 1993年。圖片來源: 法恩沃斯美術館官網

法恩沃斯美術館展出勞森伯格作品《生態-回音8(Eco-Echo VIII)》, 1993年。圖片來源: 法恩沃斯美術館官網

勞森伯格創作于60年代的雜志報紙拼貼絲網印刷作品在泰特當代美術館展覽現場。圖片來源:泰特當代美術館

勞森伯格創作于60年代的雜志報紙拼貼絲網印刷作品在泰特當代美術館展覽現場。圖片來源:泰特當代美術館

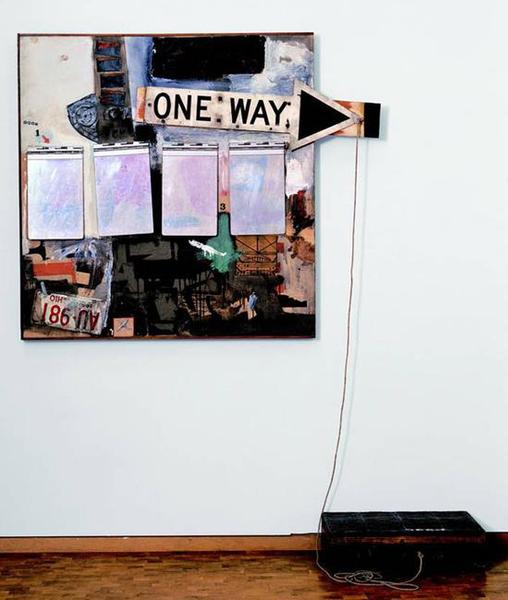

《神諭(Oracle)》,1952–1955年。圖片來源:泰特當代美術館

《神諭(Oracle)》,1952–1955年。圖片來源:泰特當代美術館

勞森伯格養成記:黑山學院里,“實踐出真知(Learning by Doing)”

戰后的美國顯現出世界當代藝術發展的強勁勢頭,如今世界一流的美國藝術家,幾乎都畢業于美國黑山學院(Black Mountain College)或者德國包豪斯設計學院(Bauhaus-Hochschule für Gestaltung)這兩所富有傳奇色彩的藝術教育學院。勞森伯格也不例外,他于1933年從黑山學院(Black Mountain College)畢業。在那里,勞森伯格師從曾執教于包豪斯,后轉教于黑山學院的約瑟夫·亞伯斯(Josef Albers)。當時黑山學院有作曲家約翰·凱奇(John Cage)、藝術家威廉·德·庫寧(Williem De Kooning)、編舞家梅西·古寧漢(Merce Cunningham)等。與不同領域藝術大師間的交流,為勞森伯格的藝術創作帶來了更多可能性,也形成了他后來讓人無法超越的思維觀念方式。他從攝影開始,到繪畫、雕塑等不斷嘗試各種媒介和材料,直到1951年,他創造出“白色”作品系列。

》,布面油畫,1951年。圖片來源:羅伯特·勞森伯格基金會](/upload/resources/image/2016/12/21/1413665_600x600.jpg) 《白色油畫[四屏](White Painting [Four Panel])》,布面油畫,1951年。圖片來源:羅伯特·勞森伯格基金會

《白色油畫[四屏](White Painting [Four Panel])》,布面油畫,1951年。圖片來源:羅伯特·勞森伯格基金會

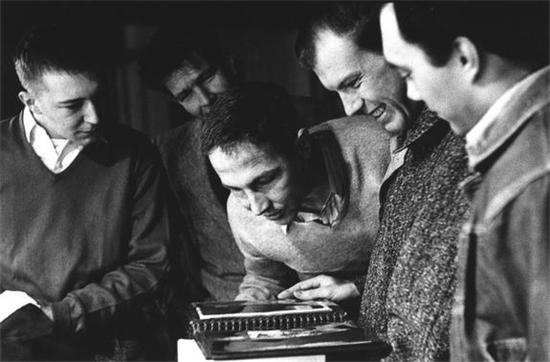

《紐約珍珠街工作室,1955年(Pearl Street Studio。 1955)》,顯示勞森伯格、約瑟夫·亞伯斯、約翰·凱奇等人。圖片來源:杰瑞·沙茨伯格(Jerry Schatzberg);圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會

《紐約珍珠街工作室,1955年(Pearl Street Studio。 1955)》,顯示勞森伯格、約瑟夫·亞伯斯、約翰·凱奇等人。圖片來源:杰瑞·沙茨伯格(Jerry Schatzberg);圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會

勞森伯格養成記:藝術觀念必須比藝術本身更集中專一

1977年,美國藝術電視訪談欄目《芭芭拉里·戴蒙斯坦:紐約的藝術創作(Inside NY’s Art Works:Barbaralee Diamonstein)》中,52歲的勞森伯格曾坦言道:“我不認為任何藝術家會去誠實地制造藝術。你做藝術,你就是藝術。終究你只是在做一件事,做一件任何人都無法阻止你的事。所以它用不著完美,這就是你的一生。你不能制造這一生,而且在這一生之間總會發生一些什么:因為你總在以‘這是藝術’的想法來將事物弄得更加曖昧。”訪談最后,當戴蒙斯坦問及是否繪畫最后剩下的就是觀念和作品本身的時候,勞森伯格回答道:“不,我認為藝術觀念必須比藝術本身更集中專一。這關系到你能將藝術用到什么程度。因為一旦你嘗試去分開觀念和作品本身去思考,那么藝術本身就會變得自我意識過重,最后以致盲目。其實人的一生并不絕對需要藝術,所以這又是另一個方面的盲目。”勞森伯格這些繞來繞去的話,就好像當崔莎·布朗說自己總想要表達的是一種“可見與不可見(Visible and Invisible)”的關系,又仿佛勞森伯格自己的《搶救系列》一樣,在那些重重疊疊的畫面下似乎總還蘊藏著更深的故事。1995年,勞森伯格整70歲。他曾這樣說:“我人生中最大的樂趣和最好的冒險,是我對我的下一步從沒有過模糊的想法,而且我也從不徹夜不眠去思考這個問題。”73歲時,他在和理查德·羅斯(Richard Rose)的節目訪談中這樣說:“我總試圖將我的繪畫推向更遠的,那些我無法想象到的地方,但總不能成功。因為總有一件事我無法超越,那就對比例的限制。”當客觀世界里的任何物件都存在所謂“尺寸方圓”的時候,我們的想象力就有了局限。面對一件作品的時候,視覺會限制我們的思考,邏輯會引導我們的判斷。

在這樣的思考和創作中,勞森伯格很早就進入了藝術精神獨立的自由境界。這直接導致他對于綜合媒介和材料的大膽運用和不拘一格的藝術表現形式。無論是平面如《搶救系列》還是立體如“融合繪畫(Combine Painting)”,勞森伯格從各個地方收集物品,屋里巷外,他在完全隨性的狀態下,將所有的物件依據個體關系組合到最為自然的呈現方式,以致油然而生,恰到好處而絕妙無比。

《春季練習(Spring Training)》,勞森伯格的百老匯工作室:左起阿萊克斯·哈伊(Alex Hay)、勞森伯格、史提夫·帕科西頓(Steve Paxton)、崔莎·布朗, 1965年。圖片來源:烏戈·姆拉斯(Ugo Mulas)

《春季練習(Spring Training)》,勞森伯格的百老匯工作室:左起阿萊克斯·哈伊(Alex Hay)、勞森伯格、史提夫·帕科西頓(Steve Paxton)、崔莎·布朗, 1965年。圖片來源:烏戈·姆拉斯(Ugo Mulas)

《搶救系列:馬鬃(Mane-Salvage)》,布面丙烯、拼貼,1984年。圖片來源:馬麗亞;圖片致謝:巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

《搶救系列:馬鬃(Mane-Salvage)》,布面丙烯、拼貼,1984年。圖片來源:馬麗亞;圖片致謝:巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

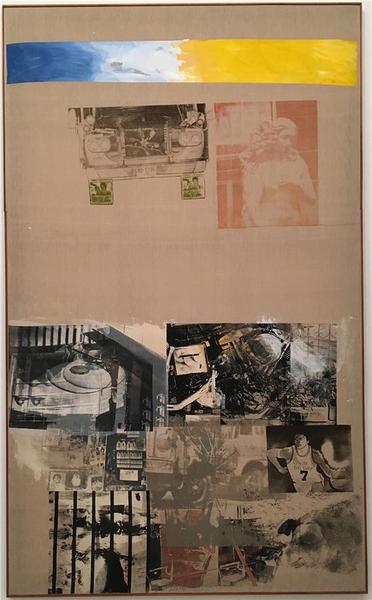

《搶救系列:無題(Untitled-Salvage)》,布面丙烯,1984年。圖片來源于網絡;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會和巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

《搶救系列:無題(Untitled-Salvage)》,布面丙烯,1984年。圖片來源于網絡;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會和巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

《搶救系列:樹蔭(Shade-Salvage)》,布面丙烯,1984年。圖片來源于網絡;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會和巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

《搶救系列:樹蔭(Shade-Salvage)》,布面丙烯,1984年。圖片來源于網絡;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會和巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

《搶救系列:護城河(Moat-Salvage)》,布面丙烯,拼貼和墨,1984年。圖片來源:馬麗亞;圖片致謝:巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

《搶救系列:護城河(Moat-Salvage)》,布面丙烯,拼貼和墨,1984年。圖片來源:馬麗亞;圖片致謝:巴黎達泰斯·洛巴克畫廊

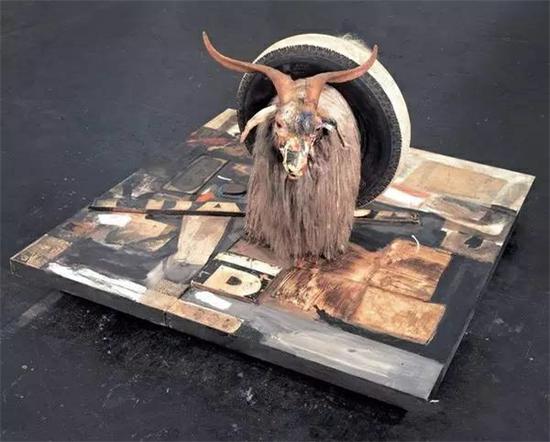

《融合系列:字幕組合(Monogram)》,標本養、橡膠輪胎、網球等,1955-1959年。圖片致謝:斯德哥爾摩現代美術館

《融合系列:字幕組合(Monogram)》,標本養、橡膠輪胎、網球等,1955-1959年。圖片致謝:斯德哥爾摩現代美術館

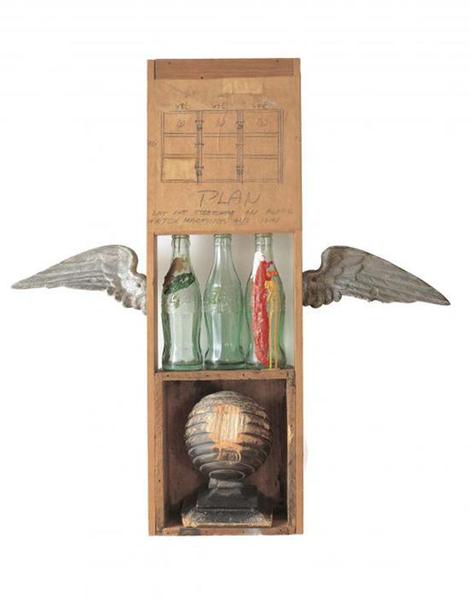

《融合系列:可口可樂計劃(Coco-Cola Plan)》,紙上鉛筆、可口可樂瓶上油畫、木箱、金屬翅膀, 1958年。洛杉磯當代藝術館潘扎收藏(The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, The Panza Collection) ;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會

《融合系列:可口可樂計劃(Coco-Cola Plan)》,紙上鉛筆、可口可樂瓶上油畫、木箱、金屬翅膀, 1958年。洛杉磯當代藝術館潘扎收藏(The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, The Panza Collection) ;圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會

《融合系列:黑市(Black Market)》,油彩、水彩、蠟筆、印刷復制品、木頭、金屬,金屬盒、油畫布上四個記事本、繩子、橡皮圖章、印泥等,1961年。圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會

《融合系列:黑市(Black Market)》,油彩、水彩、蠟筆、印刷復制品、木頭、金屬,金屬盒、油畫布上四個記事本、繩子、橡皮圖章、印泥等,1961年。圖片致謝:羅伯特·勞森伯格基金會

勞森伯格養成記:必須出現的那一個伯樂+勤奮工作

朋友之間,大家都親密地叫勞森伯格為“鮑勃(Bob)”。這位20世紀最偉大的藝術家之一,在任何時候都處于一種非常平穩且緩慢的心緒狀態之中。一輩子自身的修為,換來的是命運中的貴人和伯樂。援引《芭芭拉里·戴蒙斯坦:紐約的藝術創作》里鮑勃自己的話來說:“我是有規律的人,我就是去工作。每天工作,否則我從來不知道我該做什么。”雖然剛從黑山學院畢業的時候,鮑勃也曾被畫廊拒絕過,但依然逐漸在勤奮創作中,這個伯樂浮現在他的職業生涯當中。這個最終將他帶上藝術市場頂端的人便是藝術經紀人里奧·卡斯特里(Leo Castelli)。在鮑勃那個時代的人,誰都不會忘記這位帶出了無數優秀藝術家的畫廊業主。如果沒有藝術資助者,藝術往往難究所成,而在如卡斯特里這樣的幕后推手努力之下,藝術家創作之路勢必走得更為遼闊。

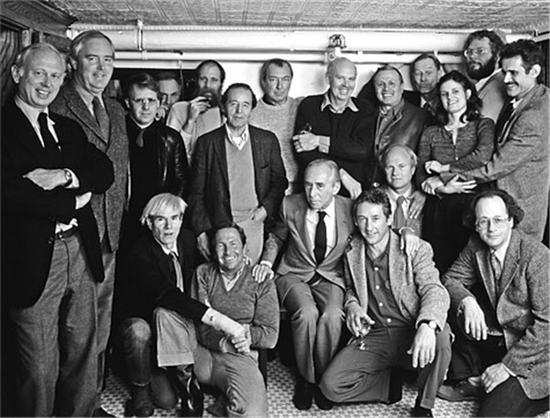

紐約卡斯特里畫廊(Castelli Gallery)成立25周年慶:里奧·卡斯特里和他的藝術家們,1982年。下排左起:安迪·沃霍爾、勞森伯格、里奧·卡斯特里等,圖片來源:漢斯·納姆特(Hans Namuth)

紐約卡斯特里畫廊(Castelli Gallery)成立25周年慶:里奧·卡斯特里和他的藝術家們,1982年。下排左起:安迪·沃霍爾、勞森伯格、里奧·卡斯特里等,圖片來源:漢斯·納姆特(Hans Namuth)

勞森伯格(前排一)、里奧·卡斯特里(前排三)和其他朋友在威尼斯共進晚餐,1964年。圖片致謝:卡斯特里畫廊檔案/史密森學會美國藝術檔案

勞森伯格(前排一)、里奧·卡斯特里(前排三)和其他朋友在威尼斯共進晚餐,1964年。圖片致謝:卡斯特里畫廊檔案/史密森學會美國藝術檔案

1989年5月,勞森伯格、里奧·卡斯特里和艾格尼絲·岡德(Agnes Gund)在里奧·卡斯特里贈送勞森伯格創作于1955年的作品《床》給紐約現代美術館時合影。拍照的瞬間,勞森伯格頑皮地遮住了卡斯特里的臉。圖片來源于網絡

1989年5月,勞森伯格、里奧·卡斯特里和艾格尼絲·岡德(Agnes Gund)在里奧·卡斯特里贈送勞森伯格創作于1955年的作品《床》給紐約現代美術館時合影。拍照的瞬間,勞森伯格頑皮地遮住了卡斯特里的臉。圖片來源于網絡

90年代的勞森伯格和里奧·卡斯特里。圖片來源于網絡

90年代的勞森伯格和里奧·卡斯特里。圖片來源于網絡

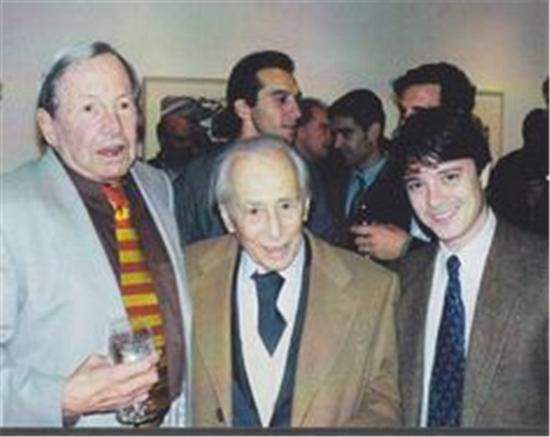

73歲的勞森伯格(左一)和81歲的里奧·卡斯特里(左二),1998年。圖片來源于網絡

73歲的勞森伯格(左一)和81歲的里奧·卡斯特里(左二),1998年。圖片來源于網絡

編輯:陳佳

關鍵詞:勞森伯格養成記 你做藝術 你就是藝術

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現日暈景觀

河北塞罕壩出現日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統

尼尼斯托高票連任芬蘭總統 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節

保加利亞舉辦國際面具節 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅