首頁>書畫·現場>訊息訊息

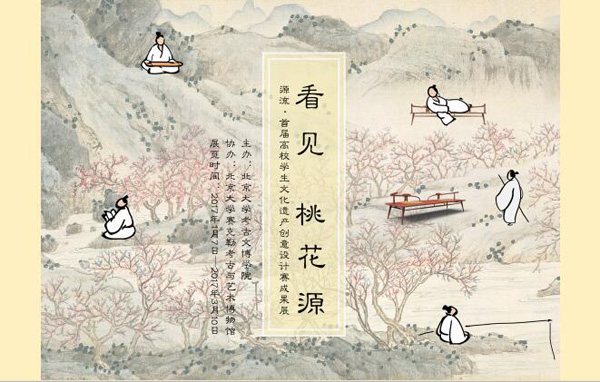

“看見桃花源”:讓傳統美重回日常

晉太元中,武陵人捕魚為業。緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛,漁人甚異之。復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,從口入。初極狹,才通人。復行數十步,豁然開朗……

這是東晉文人陶淵明的代表作之一《桃花源記》中的幾句序言,陶淵明在這篇序言中將現實和理想境界聯系起來,表達了他對遠離世俗的那處自由、平靜、優美桃源境地的無盡贊美。自此,每個中國人的心中便多了一個向往之地和一個共同的奇妙情結——“桃源情結”。

展覽開幕式現場,北京大學考古文博學院院長杭侃解讀展覽

2017年1月6日下午,“看見桃花源——源流·首屆高校學生文化遺產創意設計賽成果展”(以下簡稱“看見桃花源”)在北京大學賽克勒考古與藝術博物館開幕。開幕式簡短而溫馨,這也是賽克勒考古與藝術博物館第一個規模較大的文創展。北京大學賽克勒考古與藝術博物館副館長曹宏主持了開幕式。北京大學考古文博學院院長杭侃、策展人王思渝博士、獲獎選手代表北京大學藝術學院研究生甄敏先后講話。北京大學考古文博學院劉彥琪老師,北京大學賽克勒考古與藝術博物館路菁老師以及來自北大考古和藝術學院的源流策展團隊出席現場。

北京大學考古文博學院院長杭侃講話

北京大學賽克勒考古與藝術博物館副館長曹宏主持開幕式

策展人王思渝博士講述展覽策展思路

策展人王佳月老師帶領來賓參觀展覽

“看見桃花源”源自2015年10月北京大學考古文博學院創立的“源流運動”這一“考古·藝術·設計”交流平臺以及“源流·首屆高校學生文化遺產創意設計賽”。大賽歷經開賽、初評、終評、頒獎等環節,由專家評委評選出概念設計組、產品設計組一二三等獎共35件,“看見桃花源”展覽便是這些作品的集中亮相。在這些APP、短視頻、家居陳設、日常小物、建筑設計中,我們能看到這些設計者對傳統文化的理解,這些作品既有過往時光照射在身上的溫暖,也蘊含著探索未來的愉悅勇氣。

產品設計組一等獎《看見》

據北京大學考古文博學院王思渝博士介紹,“看見桃花源”的展覽名稱來自此次大賽獲得概念設計組一等獎的《桃花源人APP》和產品設計組一等獎《看見》。這兩件作品都超出了一般對物的設計而蘊含著精神領域的探求。從展覽的入口處進入,我們發現每個展廳的名稱都以陶淵明《桃花源記》為線索,武陵人、忽逢桃花林、落英繽紛、豁然開朗、還家、怡然自樂、今世何世、說如此、桃源問津,記者在這個霧霾重重的冬天,得以在博物館里享受了一場關于文創的桃源旅程。

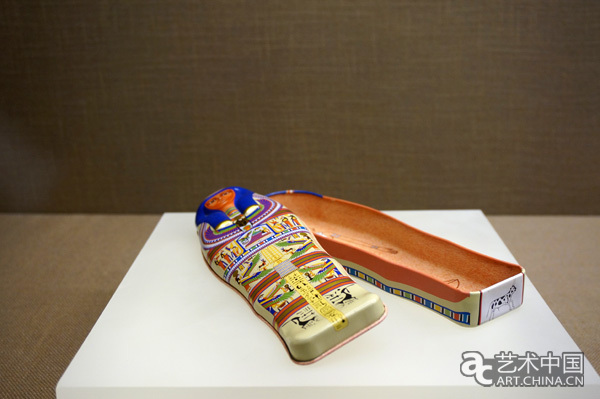

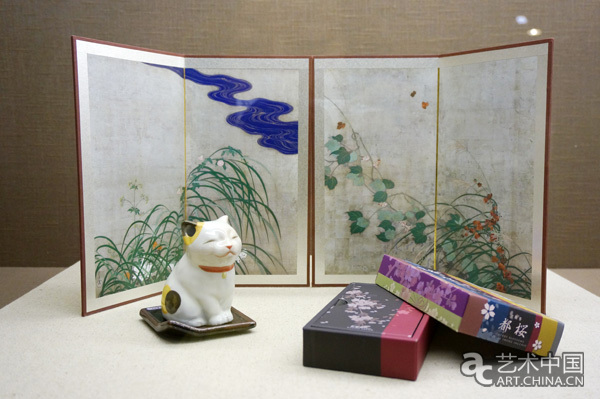

展覽序廳“武陵人”展出了征集自普通人在日常生活中從世界各地的博物館所購得的文創產品

埃及木乃伊造型鉛筆盒 購自大英博物館

展覽序廳“武陵人”展出了征集自普通人在日常生活中從世界各地的博物館所購得的文創產品

圖為公交卡套

展覽序廳“武陵人”展出了征集自普通人在日常生活中從世界各地的博物館所購得的文創產品

圖為展品所有人購自日本各文博機構的小物

展覽序廳“武陵人”展出了征集自普通人在日常生活中從世界各地的博物館所購得的文創產品,它們來自世界各地,種類豐富多樣,各有巧思,都承載了文創主人的生活點滴,映照著每個人內心安寧棲息的小小角落。

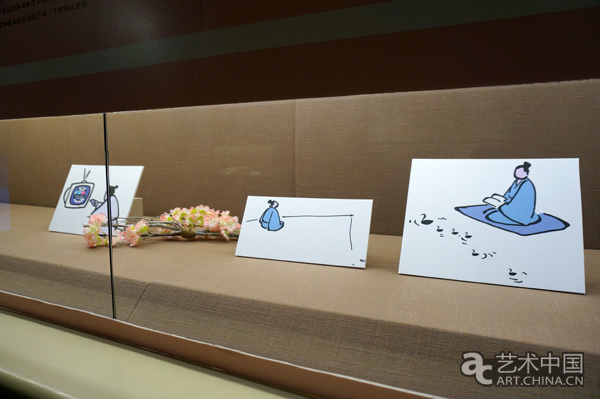

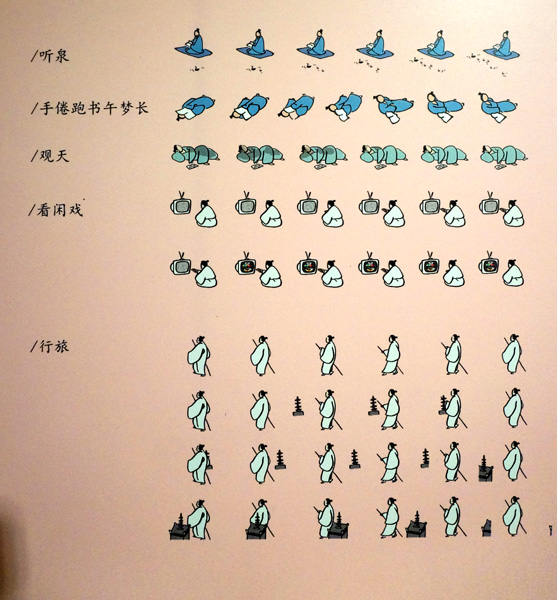

概念設計組一等獎的《桃花源人APP》局部

“忽逢桃花林”展廳的兩件作品分別是契合此次展覽主題的《看見》木椅設計和《桃花源人APP》,兩件作品表現了“桃花源人”恬淡閑散的一面,這與今天繁忙的都市生活形成充分對照,作者意圖通過這些富有當下趣味和禪意的設計,提醒現代人,或許慢下來,“看見”一把木椅,與“桃花源人”共話,能讓我們在其上思考世間的一些況味。

展覽現場

展覽現場

“落英繽紛”、“豁然開朗”、“還家”、“怡然自樂”幾個展廳分別展示了設計者們所設計的諸如皮影茶包、名片夾、青綠山水便簽本等文具類設計,博山爐加濕器、燭龍臺燈、玉鳳梳子、曲轅犁指甲刀等家居用品設計,表情包、武英殿、古籍修復、民俗博物館設計、考古大師桌游等文博體驗類設計等,文化創意既有實物,也有概念設計,這也意味著今天我們創造樂趣的形式變得更為多元。

展覽為展品所設計的展陳方式,觀眾須透過“洞口”看見展品

值得一提的是,在展覽的展陳設計上,策展團隊采取了簾幕、嵌入展板等,將展柜遮擋,形成展柜上圓形、方形的“洞口”,以強調“看見”的這一行為,而洞口的設計也暗合唐代張旭暢想桃源的詩——隱隱飛橋隔野煙,石磯西畔問漁船。桃花盡日隨流水,洞在清溪何處邊。

“吐故納新”——《導引圖》表情包

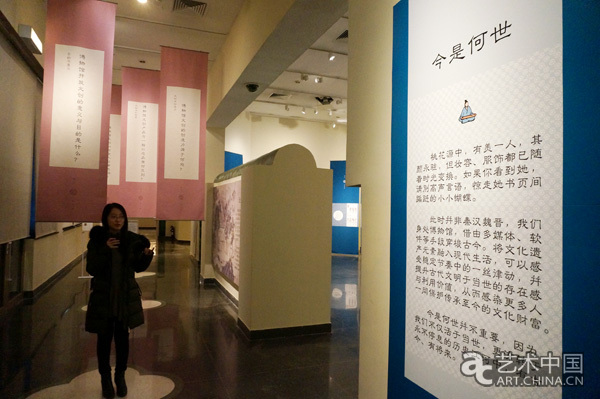

今是何世展廳

“今世何世”、“說如此”等展廳借用數字媒體手段,展示了六朝粉黛、masterpiece、阿嬤的話、蝶舞清照等作品,展廳借由多媒體、軟件等手段讓觀眾穿梭古今。

“說如此”作為展覽的最后一個展廳,也為觀看者留下很多可問詢與問津之處。

在《桃花源記》篇末,眾人遍尋不得桃花源,“后遂無問津者”。“說如此”作為展覽的最后一個展廳,也為觀看者留下很多可問詢與問津之處。文創是文化的自覺,也是人的自覺,使我們在浮華和陰翳里,靜思自己是誰、將去往何處。

源流運動大事記

展廳一角

正如展覽結束語“桃源問津”中所說的:“桃源并不難至,它只是不對懷有覬覦、牟利之心的人們開放。我們要做的,并非帶回幾件桃源旅游的紀念品,而是研究與分享那些永不過時的美好,探尋融合傳統與現代的設計,讓傳統美重回日常,將水泥叢林化作桃花林。”(臺馨遙)

編輯:邢賀揚

關鍵詞:看見桃花源 傳統美 北京大學賽克勒考古與藝術博物館

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅