首頁>要論>銳評(píng) 銳評(píng)

鄉(xiāng)村醫(yī)生有保障,健康鄉(xiāng)村才有希望

2017年全國(guó)兩會(huì)召開期間,全國(guó)人大代表馬文芳提出《關(guān)于對(duì)村衛(wèi)生室投入的建議》,全國(guó)政協(xié)委員溫建民提出《關(guān)于建立鄉(xiāng)村醫(yī)生退休養(yǎng)老制度,筑牢三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)底》的提案,全國(guó)人大代表姚曉英提交了《關(guān)于將鄉(xiāng)村醫(yī)生統(tǒng)一納入社會(huì)保障的建議》……保障鄉(xiāng)村醫(yī)生權(quán)益以促進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)療的發(fā)展,成為兩會(huì)上一股不容忽視的聲音。(3月22日 《京華時(shí)報(bào)》)

他們是最底層鄉(xiāng)村群眾健康的“保護(hù)神”,但勞累一輩子卻為老來生計(jì)發(fā)愁,他們有的頭頂“最美鄉(xiāng)村醫(yī)生”光環(huán),有的也確實(shí)因醫(yī)技不佳致人傷殘甚至死亡。當(dāng)建設(shè)縱向到底的健康醫(yī)療保障體系是健康中國(guó)莊嚴(yán)承諾時(shí),那些鄉(xiāng)村醫(yī)生在健康鄉(xiāng)村中的守護(hù)神角色不應(yīng)該被忘記。

與那些在編的醫(yī)生相比,這些鄉(xiāng)村醫(yī)生數(shù)量龐大,但卻未能納入財(cái)政保障編制,他們只能靠單一的醫(yī)療收入維持生計(jì),如果再遇到醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故,更是入不敷出、傾家蕩產(chǎn)。在一些鄉(xiāng)村醫(yī)生看來,從事鄉(xiāng)村醫(yī)生,是年老、無其他技能的“被迫”選項(xiàng),這無疑削減了鄉(xiāng)村醫(yī)生本應(yīng)有的價(jià)值。

針對(duì)老鄉(xiāng)村醫(yī)生的呼聲,也是建設(shè)有保障的鄉(xiāng)村醫(yī)療體系所需,目前,一些省份已經(jīng)著手為具有一定醫(yī)齡的鄉(xiāng)村醫(yī)生提供最低生活補(bǔ)助,但有的地方還處在只聽政策腳步響,卻始終不見真金白銀補(bǔ)助的落實(shí),即便有的省份已經(jīng)落實(shí)補(bǔ)助,有的補(bǔ)助也少的可憐,這讓不少鄉(xiāng)村醫(yī)生(赤腳醫(yī)生)有些焦慮。目前,已經(jīng)有相當(dāng)一部分赤腳醫(yī)生已進(jìn)入古稀之年、耄耋之年,對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的補(bǔ)助再延遲,可能會(huì)使不少老鄉(xiāng)村醫(yī)生無法享受到應(yīng)獲得的尊重,也可能讓這些老村醫(yī)帶著貧病和失望離開。

曾經(jīng)為中國(guó)鄉(xiāng)村教育做出巨大的貢獻(xiàn)的代課教師,絕大多數(shù)已經(jīng)入編,而鄉(xiāng)村醫(yī)生卻仍然徘徊在生活無保障的邊緣。近年來,全國(guó)兩會(huì)代表、委員多次提出保障鄉(xiāng)村醫(yī)生的建議,呼吁應(yīng)該為那些貢獻(xiàn)提供基本生活保障,以此才能給老村醫(yī)們以慰藉,讓新村醫(yī)們看到希望,收獲動(dòng)力。

其實(shí),早在1981年,國(guó)家出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)衛(wèi)生部關(guān)于合理解決赤腳醫(yī)生補(bǔ)助問題的報(bào)告(國(guó)發(fā)〔1981〕24號(hào))》(以下簡(jiǎn)稱“1981年24號(hào)”文件)中指出,赤腳醫(yī)生與民辦教師應(yīng)享有同等地位和待遇,但這份文件在不少地區(qū)并未能得到徹底落實(shí)。除了一些地方財(cái)政資金緊張之外,更多的還是對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)療健康重視不夠、投入不足所致。而這個(gè)被鄉(xiāng)村醫(yī)生被奉為上方寶劍的文件,也已于2016年失效,讓鄉(xiāng)村醫(yī)生本來引之為爭(zhēng)取權(quán)利的根據(jù)最終喪失。

村醫(yī)生是醫(yī)生的重要組成部分,也同樣面臨著醫(yī)療事故、醫(yī)療糾紛的困擾,建設(shè)相對(duì)穩(wěn)定的鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍,應(yīng)該建立完善覆蓋鄉(xiāng)村醫(yī)生的醫(yī)學(xué)知識(shí)培訓(xùn)和醫(yī)療糾紛解決機(jī)制建設(shè),讓鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)術(shù)不斷提升,能有力抵抗執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于鄉(xiāng)村醫(yī)生來說,不但要讓他們看到詩和遠(yuǎn)方的田野,更應(yīng)首先讓他們獲得最基本的穩(wěn)定感、歸屬感。在醫(yī)療制度改革時(shí),同樣應(yīng)該適度考慮鄉(xiāng)村醫(yī)生利益,使鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)有技能,生活有保障,養(yǎng)老無顧慮。

部分老村醫(yī)的坎坷命運(yùn),已經(jīng)直接影響著青壯年村醫(yī)接棒鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍的熱情。加之人們對(duì)金錢的熱衷,更加劇了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍的流失。一些青壯年鄉(xiāng)村醫(yī)生或改行,或打工,或兼職,鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍將難以維繼,健康鄉(xiāng)村就失去了最基層也最及時(shí)的健康鏈條。鄉(xiāng)村醫(yī)生流失事實(shí)必須引起重視。在全面建設(shè)縱向到底的醫(yī)療保障體系時(shí),一旦鄉(xiāng)村醫(yī)生的基礎(chǔ)發(fā)生松動(dòng),健康鄉(xiāng)村也就隨時(shí)面臨無醫(yī)可治的窘境。

盡管城市化的不斷強(qiáng)化,但在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),農(nóng)村人口占比依然維持著較大比重,而廣大鄉(xiāng)村群眾的健康,也有賴于更多數(shù)量可觀、醫(yī)技精湛、醫(yī)德優(yōu)良的鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。給老一輩鄉(xiāng)村醫(yī)生一個(gè)體面的老年生活,不是國(guó)家的犒賞,而是對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生應(yīng)獲得的認(rèn)同與尊重,更是建設(shè)富有活力的健康鄉(xiāng)村、健康中國(guó)的必須。這需要通過制度設(shè)計(jì),完成對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的兜底保障,完善制度使鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)更安全、收入有保障、風(fēng)險(xiǎn)可防范。如此,健康鄉(xiāng)村才有希望。

編輯:李敏杰

關(guān)鍵詞:鄉(xiāng)村 醫(yī)生 健康

大熊貓寶寶在熊貓“幼兒園”里悠閑自得

大熊貓寶寶在熊貓“幼兒園”里悠閑自得 成都連續(xù)三天遙望高清版雪山

成都連續(xù)三天遙望高清版雪山 巴格達(dá)存放大選投票箱的倉庫發(fā)生大火

巴格達(dá)存放大選投票箱的倉庫發(fā)生大火 北京八達(dá)嶺長(zhǎng)城進(jìn)入旅游旺季

北京八達(dá)嶺長(zhǎng)城進(jìn)入旅游旺季 河北:“三夏”忙收麥

河北:“三夏”忙收麥 京張高鐵張家口南站建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

京張高鐵張家口南站建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn) 第五次包攬世界杯金牌 跳水“夢(mèng)之隊(duì)”“無敵不寂寞”

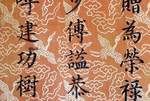

第五次包攬世界杯金牌 跳水“夢(mèng)之隊(duì)”“無敵不寂寞” 河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨

河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅