首頁(yè)>收藏·鑒寶>資訊資訊

國(guó)家文物局披露調(diào)查確認(rèn)甲午海戰(zhàn)沉艦經(jīng)遠(yuǎn)艦始末

經(jīng)遠(yuǎn)艦遺址位于遼寧省大連市莊河黑島老人石南邊海域。2004年夏,水下考古隊(duì)依據(jù)資料線索與磁力儀物探數(shù)據(jù)在該處發(fā)現(xiàn)鐵質(zhì)沉船殘骸,并推測(cè)為經(jīng)遠(yuǎn)艦。為了推進(jìn)甲午沉艦系列調(diào)查與研究,經(jīng)國(guó)家文物局批準(zhǔn),2018年7~9月,國(guó)家文物局水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、遼寧省文物考古研究所、大連市文物考古研究所聯(lián)合組隊(duì),對(duì)該沉船點(diǎn)展開(kāi)專項(xiàng)調(diào)查工作,確認(rèn)是甲午海戰(zhàn)北洋海軍沉艦——“經(jīng)遠(yuǎn)艦”。這是繼“致遠(yuǎn)艦”之后,我國(guó)水下考古工作獲得的又一重大成果。

調(diào)查經(jīng)過(guò)

本次調(diào)查工作始于2018年7月13日,直至9月26日結(jié)束,海上歷時(shí)近兩個(gè)半月。參與調(diào)查的水下考古隊(duì)員,除上述機(jī)構(gòu)的成員外,還匯集了海南、廣東、福建、江蘇、山東、湖北、天津等省市的19名人員,加上物探與協(xié)助人員,隊(duì)伍達(dá)26人。同時(shí),還委托廣州打撈局承擔(dān)專業(yè)潛水抽沙工作、上海遨拓深水裝備技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司提供水下三維聲吶掃測(cè)等服務(wù)。調(diào)查使用“浙奉662”甲板貨船為海上作業(yè)船,提供工作空間、電力供給、潛水平臺(tái)、起吊作業(yè)以及生活住宿等需要,“中國(guó)考古01”船也赴現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助調(diào)查。

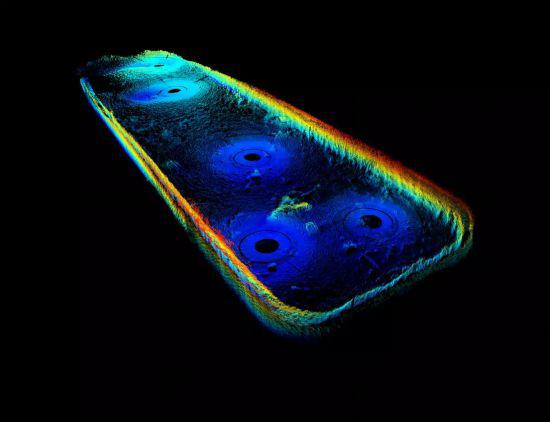

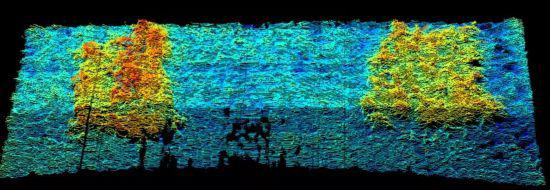

遺址區(qū)域水深約10米,能見(jiàn)度差,長(zhǎng)時(shí)間不足半米,對(duì)水下的工作,尤其是攝影工作造成極大不便。為應(yīng)對(duì)水下能見(jiàn)度不足、大范圍遺址的宏觀展現(xiàn)較難等現(xiàn)狀,調(diào)查工作還加大了物探技術(shù)投入,包括運(yùn)用多波束海測(cè)、三維成像、差分定位等,大幅度提高了工作效率。

本次水下考古調(diào)查工作分兩個(gè)階段:

第一階段,主要工作目標(biāo)為搜尋、定位并評(píng)估沉艦狀況。水下考古隊(duì)利用多波束等儀器設(shè)備采集遺跡數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)與檔案分析,結(jié)合潛水探摸,搜尋、發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)了“經(jīng)遠(yuǎn)艦”的準(zhǔn)確位置,并找到了可以標(biāo)識(shí)其身份的環(huán)形防護(hù)裝甲帶——“鐵甲堡”;同時(shí),根據(jù)艦體姿態(tài)和傾斜度推斷,初步判斷艦體應(yīng)為倒扣狀態(tài)。

第二階段,工作目標(biāo)為局部清理以確認(rèn)沉艦身份,并究明沉艦保存狀況。水下考古隊(duì)在艦體中后段右舷外壁進(jìn)行抽沙作業(yè),陸續(xù)揭露舷側(cè)艦體結(jié)構(gòu),包括舷梯、舷窗、各種管道設(shè)施等,各部件均呈倒置狀態(tài),印證了初期對(duì)艦體倒扣的推斷。為確定沉艦身份,水下考古隊(duì)制訂了專門(mén)的工作方案并開(kāi)展了一系列水下考古作業(yè),終于在9月15日發(fā)現(xiàn)了深埋于海床面以下5.5米處的“經(jīng)遠(yuǎn)”艦名,為木質(zhì)髹金字體,懸掛于艦舷外壁,由此確證此艘沉艦為甲午海戰(zhàn)北洋水師沉艦“經(jīng)遠(yuǎn)艦”。

此外,水下考古隊(duì)員還在遺址清理中發(fā)掘出一塊木牌,清晰戳印有“經(jīng)遠(yuǎn)”二字,亦可佐證對(duì)沉艦身份的判定。在工作結(jié)束之前,考古隊(duì)對(duì)木質(zhì)艦名進(jìn)行了必要覆蓋,對(duì)抽開(kāi)的艦體區(qū)域進(jìn)行了全部回填。最后采用犧牲陽(yáng)極的辦法沿鐵甲堡周邊焊接鋅塊,以此延緩海水對(duì)鐵艦的腐蝕。

艦體遺跡

為進(jìn)一步了解艦體長(zhǎng)度及殘損狀況,水下考古隊(duì)沿艦體的艏、舯、艉部進(jìn)行局部清理。在艏部最前端發(fā)現(xiàn)有艏柱、錨鏈、舷板等遺跡;在艉部及艦體外圍發(fā)現(xiàn)大量散落的鋼鐵構(gòu)件,甚至還在艦體上發(fā)現(xiàn)了后期盜擾與強(qiáng)拆時(shí)留下的痕跡,一些鋼板被打砸彎形,邊沿被強(qiáng)力撕裂。

本次清淤發(fā)現(xiàn)的主要艦體遺跡有:

鐵甲堡遺址上最為明顯的跡象,出露于海床上,由前往后傾斜,前部鐵甲堡高達(dá)1.8米,往后部逐漸沉入泥中,全長(zhǎng)約42米。鐵甲堡是“經(jīng)遠(yuǎn)艦”最明顯的標(biāo)識(shí),不同于“定遠(yuǎn)艦”的全副裝甲帶,設(shè)計(jì)時(shí)只考慮了水線附近的裝甲,因而高度只到1.8米,其形狀:下部?jī)A斜可接弧形肋骨,上部稍平,接平甲或穹甲板。鐵甲堡整體由最外部裝甲、內(nèi)部襯木、最里鋼板三部分構(gòu)成,整體厚達(dá)50厘米。通過(guò)本次調(diào)查使用的水下三維聲吶呈像技術(shù),可清晰看出鐵甲堡在海里的全貌,以及下凹與內(nèi)傾的跡象,這也是調(diào)查之初對(duì)艦體倒扣推測(cè)的根據(jù)。

艏柱位于艙體最前端,呈豎直狀態(tài),揭露近1米高,鐵質(zhì),斷面呈正三角形,邊長(zhǎng)20厘米,兩側(cè)邊有凹槽,可往后接入左、右兩側(cè)的船殼列板。左舷列板已無(wú)存,右舷列板綿延近5米(因倒扣位于左面),并發(fā)現(xiàn)錨鏈一段,懸掛于列板外。

排污管為艦體往外排放廢水的管道,在左、右舷邊均有發(fā)現(xiàn),形制一樣,圓形鐵管,貼于舷側(cè)板外,全高計(jì)65厘米,口徑12厘米。管口因倒置而朝上,管口處有外弧的保護(hù)盾,將管口固定在中間。

登艦梯子發(fā)現(xiàn)于右舷,木質(zhì),圓角長(zhǎng)方形,長(zhǎng)71、寬16厘米,用三枚鉚釘固定在外殼列板上,梯子外沿開(kāi)有兩個(gè)小口,方便用手抓握攀爬。

舷窗圓形,外框銅質(zhì),鉚釘固定于外殼列板上,內(nèi)徑24厘米,鑲?cè)氲牟AП3滞旰谩T撓洗拔挥隰翰康能姽僮∨摚高^(guò)玻璃可以確認(rèn)艙內(nèi)淤滿細(xì)泥。

倒煤渣口在右舷外發(fā)現(xiàn),類同于排污管,形制更大,為方形鐵管,管口長(zhǎng)52、寬35厘米,在管口處有更寬大的保護(hù)盾。

“經(jīng)遠(yuǎn)”銘牌木質(zhì),外表髹金,楷書(shū),字體大小52~57厘米,按字體中心算位于泥巴下5.5米深,兩字間距1.2米,每個(gè)字用一塊整木板使用“減肉”雕成,木板邊沿隨行,從字體間縫中用鉚釘固定于外殼舷墻上。

出水遺物

調(diào)查提取出水大量遺物,擇選出的標(biāo)本達(dá)500余件,種類十分豐富,包括鐵、木、銅、鉛、玻璃、陶瓷、皮革等材質(zhì)。其中,鐵質(zhì)品以底艙的梁架、肋骨、舷板為多見(jiàn),木質(zhì)品有甲板、艙室壁板、格扇門(mén)等,銅質(zhì)品有炮彈、管材、舷窗等。個(gè)別文物標(biāo)本還刻有德文銘牌(印證此艦由德國(guó)制造)。代表性文物包括:鐵質(zhì)小鍋爐(為啟錨機(jī)提供蒸汽動(dòng)力)、斜桁、大橫肋、舷窗、艙門(mén)、鐵甲堡襯木等艦體結(jié)構(gòu)設(shè)施,毛瑟步槍子彈、威布列左輪手槍子彈(WEBLEY)、37毫米哈乞開(kāi)司速射炮彈、47毫米哈乞開(kāi)司速射炮彈等武器彈藥,銼刀、扳手、沖子等檢修工具等。此外,還發(fā)現(xiàn)53毫米格魯森炮彈藥筒、120毫米炮彈引信,這兩類武器均不見(jiàn)于“經(jīng)遠(yuǎn)艦”出廠檔案,應(yīng)屬1894年“甲午海戰(zhàn)”前緊急添置的武器裝備,以加強(qiáng)艉部火力。

各種小口型武器合照(53毫米格魯森炮彈藥筒、發(fā)火管、37毫米哈乞開(kāi)司速射炮彈藥筒、47毫米哈乞開(kāi)司速射炮彈藥筒、毛瑟步槍子彈、威布列手槍子彈)

能印證艦體身份、還原海戰(zhàn)事實(shí)的文物有:

木簽牌薄木牌,圓首,戳印“經(jīng)遠(yuǎn)”二字,字體帶墨痕,有凹痕。為金屬印章蘸油墨用力印成,尺寸小,長(zhǎng)7.3、寬5、厚0.5厘米。

天幕桿發(fā)現(xiàn)于艉部右舷。木制桿身,斷面為長(zhǎng)方形,端頭裝入銅質(zhì)掛件,其下原為三條斜拉的銅桿,均已殘斷。安裝于艉部甲板上挑高以掛遮陽(yáng)蓬之用。此件文物木頭上全是火燒痕,幾乎炭化,印證海戰(zhàn)中被擊中起火之說(shuō)。

斜桁發(fā)現(xiàn)于艉部右舷。木制圓桿,一端拆損,斷口參差不齊;另一端套入鐵質(zhì)懸掛裝置(殘失),用三道鐵箍固定在木桿上。

發(fā)火管點(diǎn)燃炮膛內(nèi)發(fā)射藥包。銅質(zhì)中空管,內(nèi)有銅絲為導(dǎo)線,頭部?jī)蓚?cè)印有“東”“局”二字。可證實(shí)為“江面制造總局”東局制造,為電發(fā)火管。

彈藥筒53毫米口徑格魯森炮彈藥筒發(fā)現(xiàn)于艉部,底部呈環(huán)狀印有“PATRONENFABRIK*KARLSRUHE”,為德國(guó)卡爾斯魯厄市彈藥筒工廠所制。印證為臨時(shí)添加的武器。

外殼列板殘件從艦體上撕裂下來(lái),上、下沿接板,還殘存有小塊外接的鋼板。殘長(zhǎng)達(dá)4米,列板高2米。此塊板能確定每塊外殼列板的高度。

舵輪殘件木質(zhì),僅存一小段,圓弧狀。外弧長(zhǎng)31厘米。

發(fā)現(xiàn)與意義

“經(jīng)遠(yuǎn)艦”是中國(guó)清朝北洋海軍的重要戰(zhàn)艦之一,由德國(guó)伏爾鏗(Vulkan)造船廠建造,1887年1月3日下水,艦長(zhǎng)82.4米(水位線)、寬約12米,航速15.5節(jié),主要武器包括克虜伯210毫米口徑火炮2門(mén),150毫米口徑火炮2門(mén)。魚(yú)雷發(fā)射管4具。“經(jīng)遠(yuǎn)艦”于1887年底回國(guó),當(dāng)時(shí)作為“致遠(yuǎn)艦”的僚艦,入編北洋水師。著名將領(lǐng)鄧世昌、林永升分別出任兩艦的管帶(艦長(zhǎng))。1894年9月17日,中日甲午海戰(zhàn)在黃海北部大東溝海域爆發(fā),北洋海軍官兵奮勇抗戰(zhàn),此役清軍損失戰(zhàn)艦四艘,分別為楊威、超勇、致遠(yuǎn)和經(jīng)遠(yuǎn)。戰(zhàn)斗中,致遠(yuǎn)、經(jīng)遠(yuǎn)二艦在鄧世昌、林永升的率領(lǐng)下,奮勇殺敵,不幸先后沉沒(méi)。其中“經(jīng)遠(yuǎn)艦”以一敵四,遭受日軍吉野、高千穗、秋津洲、浪速四艦圍攻,全艦官兵在管帶林永升的率領(lǐng)下毫無(wú)懼色,奮勇接戰(zhàn),至死不升降旗。全艦官兵二百多人,除十余人泅渡到老人石得以幸存外,絕大部分與艦同沉。

經(jīng)過(guò)調(diào)查確認(rèn)“經(jīng)遠(yuǎn)艦”艦體翻扣在海床上,由艏至艉傾斜2~3度左右,總體殘長(zhǎng)約80米,寬12米,最大埋深距海床泥下6.4米。艦艏朝向?yàn)楸逼珫|17度,艦體在沉埋之后,遭受過(guò)后期破拆,尤以艉部為甚。據(jù)此推斷,“經(jīng)遠(yuǎn)艦”底艙已無(wú)存(動(dòng)力機(jī)艙),大部分生活艙室及甲板上的武器裝備因艦體翻扣而得以保存。整體評(píng)估“經(jīng)遠(yuǎn)艦”保存狀況要遠(yuǎn)好于“致遠(yuǎn)艦”(后者僅存底艙最下部分)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)可以印證一些史料記載。首先是解決“經(jīng)遠(yuǎn)艦”沉滅地的爭(zhēng)議,在此之前,沉滅有在大鹿島、莊河、海洋島等地方的爭(zhēng)議,而所收集到的日方經(jīng)緯度,已經(jīng)標(biāo)注到岸上,而此次隨著“經(jīng)遠(yuǎn)”銘牌的發(fā)現(xiàn),就此確證經(jīng)遠(yuǎn)沉滅于莊河老人石(舊稱蝦老石)的南面,與民國(guó)《莊河縣志》的記載“艦在蝦老石東八里許”最為接近。從黑島岸邊看,老人石在黑島的東面,記述者或未親自到海上而記之為東。

就傾斜度而言,由于艦體較長(zhǎng),2~3度的微小傾斜,也讓艏、艉的高差達(dá)到2米以上,自然也導(dǎo)致同一深度,艦體前、后部不在同一層艙室中。按當(dāng)前的深度,艏部被破壞到第二層生活艙,而艉部仍舊是第一層的動(dòng)力底艙,這在發(fā)現(xiàn)的遺物里有明確體現(xiàn)。其中,艏部發(fā)現(xiàn)一些水煙袋、麻將牌、馬扎、油燈、木盆、皮鞋底等物品,該處為下級(jí)士兵的生活艙室,多為私人使用物品。而艉部的生活艙甲板(軍官住艙)仍位于泥下1.5米深,當(dāng)前深度發(fā)現(xiàn)多個(gè)螺絲刀的木柄、鐵質(zhì)板手、煤塊,可確認(rèn)為底層機(jī)艙的物品,其下面有延續(xù)的穹甲板(抽沙有局部揭露,個(gè)別地方被砸出窟窿)。在清理艉部外圍,在2米以上的深度,仍舊是底艙構(gòu)件,包括密封艙門(mén)、大橫肋、工字梁、鉛質(zhì)水管、通水總管等,呈散落狀分布,為盜撈形成。

對(duì)于排水量2900噸的鋼鐵戰(zhàn)艦而言,甲板上除主炮臺(tái)外,桅桿、煙囪都無(wú)法支撐如此重量。而以主炮臺(tái)為支撐點(diǎn),再到艉部后沿,顛倒過(guò)來(lái),其傾斜度也正好符合水下艦體(鐵甲堡)在海床上的斜度,也能推知主炮臺(tái)能保存下來(lái)。

從位于艉部的右舷“經(jīng)遠(yuǎn)”銘牌觀測(cè),其外壁鋼板無(wú)損傷,無(wú)變形,鐵甲堡到上甲板舷墻處也無(wú)彎折;玻璃舷窗艙內(nèi)為細(xì)泥,表明無(wú)大的裂口。可以推知,艉部的生活艙室應(yīng)該還保存較好,尤其是靠右舷區(qū)域。這也得益于艦體往后傾,艉部埋得更深一些。

右舷處發(fā)現(xiàn)折斷的桅桿斜桁、天幕桿等甲板上的建筑,也印證艦體在由左向右傾斜時(shí),被折斷于該側(cè)。木桿上的火燒痕、以及一批因高溫而自爆的彈藥(發(fā)現(xiàn)一些37、47、53毫米口徑由內(nèi)往外炸開(kāi)的炮彈藥筒),證明“經(jīng)遠(yuǎn)艦”與“來(lái)遠(yuǎn)艦”一樣,艉部被嚴(yán)重?zé)龤В?dāng)時(shí)來(lái)自吉野艦的觀測(cè)是鋼梁裸露,煙塵沖天。

此外,其他推測(cè),如毛瑟步槍子彈在艏部區(qū)域較多發(fā)現(xiàn),或印證在海戰(zhàn)之初,“經(jīng)遠(yuǎn)艦”士兵確有持槍欲登“比睿艦”之舉。艏向東北,或許“經(jīng)遠(yuǎn)艦”有回航歸隊(duì)的意圖。“經(jīng)遠(yuǎn)艦”一側(cè)受彈翻沉,而姊妹艦“來(lái)遠(yuǎn)艦”在威海灣也是一側(cè)中魚(yú)雷而翻沉,這在北洋海軍其他沉艦中未曾出現(xiàn),或許是水密艙室設(shè)計(jì)原因。相信,將來(lái)在對(duì)本次考古調(diào)查資料進(jìn)行仔細(xì)研究后,應(yīng)該有更多發(fā)現(xiàn)。

“經(jīng)遠(yuǎn)艦”水下考古成果是近年來(lái)有關(guān)近現(xiàn)代沉艦水下考古的又一重大發(fā)現(xiàn),對(duì)于甲午海戰(zhàn)史、海軍史、艦船史的研究具有極其重要的歷史與科學(xué)價(jià)值。一些調(diào)查實(shí)物的發(fā)現(xiàn),為研究工作提供新的認(rèn)識(shí),如“經(jīng)遠(yuǎn)”銘牌是首次發(fā)現(xiàn)的北洋海軍艦的艦銘牌,其材質(zhì)、工藝及安裝方法也是首次明確。“甲午海戰(zhàn)”是木質(zhì)風(fēng)帆戰(zhàn)艦被蒸汽機(jī)裝甲戰(zhàn)艦取代以后,世界海軍史上發(fā)生的第一次大規(guī)模海戰(zhàn),也是各國(guó)海軍教科書(shū)上的經(jīng)典案例,甲午海戰(zhàn)沉艦的水下考古工作,為世界海軍史的研究提供了無(wú)與倫比的考古實(shí)物資料。同時(shí),“經(jīng)遠(yuǎn)艦”是德國(guó)歷史上設(shè)計(jì)建造的第一型裝甲巡洋艦,與“定遠(yuǎn)艦”都出自同一位設(shè)計(jì)師(魯?shù)婪蚬耍诮Y(jié)構(gòu)中也有極大相似之處,比如水線特甲堡的橫空出世,就是對(duì)“定遠(yuǎn)艦”鐵甲的局部擇取,“經(jīng)遠(yuǎn)艦”的水下調(diào)查發(fā)現(xiàn)為世界海軍艦艇史的研究提供了彌足珍貴的實(shí)物資料。

最后要特別說(shuō)明的是,甲午海戰(zhàn)是東亞近現(xiàn)代史上的標(biāo)志性歷史事件,也是中日歷史發(fā)展的分水嶺,對(duì)于大清帝國(guó)而言,這一戰(zhàn)爭(zhēng)終止了光緒皇帝、李鴻章等晚清上層統(tǒng)治者試圖通過(guò)洋務(wù)運(yùn)動(dòng)和海軍建設(shè)實(shí)現(xiàn)富國(guó)強(qiáng)兵的歷史進(jìn)程,中國(guó)由此滑入積貧積弱、任人宰割的深淵;對(duì)于日本方面而言,冒險(xiǎn)決戰(zhàn)、一戰(zhàn)而揚(yáng)名于天下,終于可以以戰(zhàn)勝者的姿態(tài)重新審視天朝上國(guó),從而助長(zhǎng)了其征服中國(guó)、獨(dú)霸東亞的野心。以史為鑒,“致遠(yuǎn)艦”“經(jīng)遠(yuǎn)艦”的水下考古工作,為凝聚民族力量、實(shí)現(xiàn)富國(guó)強(qiáng)兵提供了難得的歷史教材,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:艦體 調(diào)查 水下 考古

更多

更多

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助

聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助 伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職

伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職 中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年

中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年 聯(lián)合國(guó)特使赴也門(mén)斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國(guó)特使赴也門(mén)斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來(lái)首開(kāi)夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來(lái)首開(kāi)夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢(qián)學(xué)明

錢(qián)學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅