首頁>要聞 要聞

100款A(yù)pp中47款隱私條款不達(dá)標(biāo) 誰來保護(hù)我們的隱私?

中新網(wǎng)客戶端北京11月29日電 (記者 邱宇)隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,各類手機App日漸普及。給使用者帶來便利的同時,手機App背后的使用權(quán)限和隱私問題也暴露出來,由之而來的互聯(lián)網(wǎng)安全事件引發(fā)人們的關(guān)注和擔(dān)憂。

47款手機App隱私條款不達(dá)標(biāo)

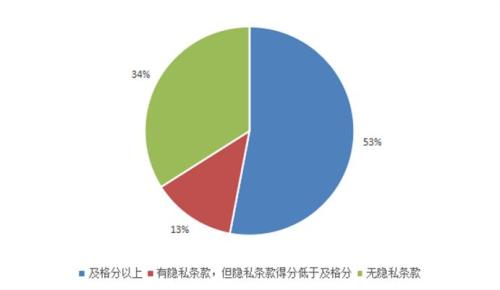

中國消費者協(xié)會近期對100款手機App進(jìn)行測評后發(fā)現(xiàn),47款A(yù)pp隱私條款內(nèi)容不達(dá)標(biāo),其中34款A(yù)pp沒有隱私條款。

測評結(jié)果顯示,與中小企業(yè)App相比,消費者常用的App在個人信息保護(hù)和隱私政策設(shè)計方面做得較好,但也或多或少存在一些問題。

典型問題有“收集敏感信息時未明確告知用戶信息的用途、對外提供個人信息時不單獨告知并征得用戶同意、隱私政策存在默認(rèn)同意或未提示閱讀等問題、存在‘自行承擔(dān)風(fēng)險’等不合理免責(zé)條款”等。

據(jù)中消協(xié)報告,中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、支付寶、ofo小黃車、美圖秀秀、愛搶購、新浪新聞、e代駕、悟空理財、去哪兒網(wǎng)、拼多多App等均存在一些問題。

比如,中國工商銀行App沒有單獨的隱私政策,鏈接中僅提供隱私保密聲明;支付寶App未在收集的信息種類中注明個人敏感信息,且未對核心和附加功能進(jìn)行區(qū)分,導(dǎo)致用戶易認(rèn)為所收集的信息均為必需項。

ofo小黃車向關(guān)聯(lián)公司及第三方分享相關(guān)信息時,未單獨征得用戶同意。用戶可以更正基本信息,但未向用戶明確說明撤回同意、刪除更正個人信息的方式,聯(lián)系客服的方式不夠便利,且未說明響應(yīng)時間。

拼多多App“使用任一服務(wù)即表示同意本政策的所有內(nèi)容,以及首次使用即使未簽署協(xié)議也視為同意”的條款存在不合理性。

或引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)安全事件

手機App使用權(quán)限被濫用、隱私條款內(nèi)容不達(dá)標(biāo)有可能造成用戶隱私泄露,進(jìn)而引發(fā)個人信息非法買賣、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等互聯(lián)網(wǎng)安全事件。

據(jù)媒體此前報道,有記者花700元就買到同事行蹤,包括乘機、開房、上網(wǎng)吧等11項記錄。個人信息買賣已形成地下產(chǎn)業(yè)鏈,從采集到售賣和利用,各個環(huán)節(jié)都可能存在危害公民信息安全的情況。

個人信息非法買賣易滋生詐騙等犯罪行為。“被調(diào)查者最擔(dān)心的是身份證號和銀行賬號被采集,最擔(dān)心出現(xiàn)的問題是個人信息被販賣或交換給第三方以及被利用從事詐騙等。”北京市消協(xié)此前發(fā)布的報告稱。

近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案屢見報端。統(tǒng)計數(shù)字顯示,2017年,全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件13.1萬起,查處違法犯罪人員5.3萬名,同比分別上升57.8%、53.09%,收繳贓款、贓物價值人民幣13.6億元。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,盡管公安機關(guān)始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,但電信網(wǎng)絡(luò)犯罪形勢依然嚴(yán)峻,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法和形式不斷更新變化。

如何保護(hù)我們的隱私?

關(guān)于手機App的個人信息和隱私保護(hù)問題,相關(guān)部門早有規(guī)定。

2017年6月,《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》實施以來,人大、工信、網(wǎng)信、網(wǎng)安以及消協(xié)系統(tǒng)在全國各地掀起了一系列個人信息專項檢查、整治行動,處罰違法違規(guī)行為的同時,也加強了社會公眾對個人信息保護(hù)的重視程度。

2017年7月,《移動智能終端應(yīng)用軟件預(yù)置和分發(fā)管理暫行規(guī)定》實施,在APP的權(quán)限限制方面,要求生產(chǎn)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者所提供移動智能終端應(yīng)用軟件不得調(diào)用與所提供服務(wù)無關(guān)的終端功能。

2018年5月實施的推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)《信息安全技術(shù) 個人信息安全規(guī)范》規(guī)定,對個人信息的收集應(yīng)有明確的目的,不得超出產(chǎn)品功能相關(guān)目的外收集額外的個人信息。

“《信息安全技術(shù) 個人信息安全規(guī)范》明確了個人信息收集、保存、使用、共享的合規(guī)要求,為網(wǎng)絡(luò)運營者制定隱私政策及完善內(nèi)控提供了指引。”全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院信息安全研究中心主任劉賢剛說。

他說,我們也呼吁一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),在收集和處理個人信息的過程中,繼續(xù)按照該標(biāo)準(zhǔn)的要求,不斷改善和提升產(chǎn)品和服務(wù),最大程度地保護(hù)個人信息。

中消協(xié)建議,一是加強隱私保護(hù)立法,提高立法立規(guī)的前瞻性,做好政策措施的落地工作;二是督促App開發(fā)管理者根據(jù)App的核心功能和擴(kuò)展功能明示個人信息收集范圍、明示隱私條款,不采用默認(rèn)勾選方式、不使用不公平格式條款;三是各應(yīng)用商店要認(rèn)真履行平臺審核責(zé)任;四是強化部門間的溝通合作,完善消費者個人信息安全問題的投訴舉報制度,嚴(yán)肅查處侵害消費者合法權(quán)益的典型問題。

普通手機用戶該如何防范隱私泄露?中新網(wǎng)梳理了一些資料供參考。

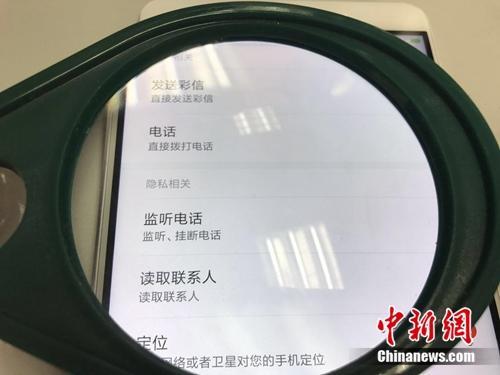

一是盡量選擇知名APP商店下載應(yīng)用軟件;二是下載后對APP做權(quán)限管理,一般情況下,關(guān)閉APP“資費相關(guān)”和“隱私相關(guān)”的大部分權(quán)限并不影響APP正常使用(某些APP需“定位”功能的除外);三是即便是無意將APP某個權(quán)限關(guān)閉,也不要擔(dān)心,比如提示無法進(jìn)行視頻聊天等,使用時打開相關(guān)權(quán)限即可。

編輯:曾珂

關(guān)鍵詞:100款A(yù)pp中47款隱私條款不達(dá)標(biāo)

芝加哥藝術(shù)博物館舉行活動慶祝中國農(nóng)歷新年

芝加哥藝術(shù)博物館舉行活動慶祝中國農(nóng)歷新年 倫敦舉行新春巡游慶祝中國春節(jié)

倫敦舉行新春巡游慶祝中國春節(jié) 馬來西亞檳城舉辦熱氣球節(jié)

馬來西亞檳城舉辦熱氣球節(jié) “歡樂春節(jié)”走進(jìn)聯(lián)合國

“歡樂春節(jié)”走進(jìn)聯(lián)合國 鐵路職工堅守崗位 保障旅客安全出行

鐵路職工堅守崗位 保障旅客安全出行 好萊塢環(huán)球影城內(nèi)的“中國年味”

好萊塢環(huán)球影城內(nèi)的“中國年味” 國博舉辦新年迎春書畫展

國博舉辦新年迎春書畫展 英國議會下院將對“脫歐”協(xié)議替代方案進(jìn)行辯論

英國議會下院將對“脫歐”協(xié)議替代方案進(jìn)行辯論

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅