首頁>人物·生活>秀·風采秀·風采

靳燕:守護“夕陽紅”三十三載初心不變

◆黃改榮簡介:

全國政協委員,河南省人民醫院老年醫學科主任、主任醫師,碩士研究生導師,河南省知名專家,中華醫學會老年醫學分會委員,中國老年學老年醫學委員會常務委員,海峽兩岸醫藥衛生交流協會老年醫學分會常務委員,民盟河南省委副主委,民盟中央委員。

心路·心語

■熱愛

做醫生最重要的是:熱愛生命。我現在除了老干部病房的工作外還有每星期固定的門診時間,在門診病人中有許多老百姓,在我眼中病人是沒有身份差異的,都需要我去付出愛心。

■重要

隨著中國社會老齡化的不斷發展,“銀發浪潮”正快步到來,老年醫學的發展,特別是老年常見病的防治工作顯得愈發重要。“由原來的邊緣學科逐漸變成支柱學科、核心學科和重點發展學科”,對這一改變,黃改榮也感到“出乎意料”,“老年醫學工作者也變成國家最重視、社會最需要、百姓最歡迎的人。”

■三個“很”

作為河南省醫學會老年醫學分會主委,黃改榮用三個“很”描述了自己今年的狀態,“很忙,很充實,很有收獲”。

■基層

“我是一名來自基層的醫生……”這是黃改榮時常掛在嘴邊的一句自我介紹。“作為一名全國政協委員,我認為要真正反映老百姓的困難,真正去給老百姓解決問題。”

■代言

“每一次出診就是一次調研,每一次接診、每一次查房,都在為履職做鋪墊。”從醫33年,黃改榮一直關注著“養老”和“看病”如何結合的問題,傾聽百姓意見,破解養老難題,為老年人的幸福晚年建言獻策,為“銀發老人”發聲代言。

在醫生辦公室與黃改榮相對而坐,首先被她的目光攫住,那目光是歲月積淀下來的質樸與和善,笑意盈盈、溫軟輕柔的語調,讓記者不由聯想到她與老年患者打交道已有30余年,所謂“相由心生”大抵如是吧。

朝暾夕月,每天早7點到辦公室,晚9點離開醫院,連中午都選擇在辦公室休息。對于這樣高強度的工作節奏,“我從不覺得累”,黃改榮依舊笑意盈盈,“因為我喜歡自己的工作,在工作中我是快樂的,我很開心。”

這就是黃改榮,從青絲到白發,奮戰在老年醫學崗位33年的“健康衛士”。

“做醫生最重要的是熱愛生命”

當醫生的夢想,緣于生病的父親。黃改榮告訴記者,在自己14歲那年,父親罹患胃出血住院。年幼的黃改榮一邊在醫院陪護父親,一邊到處求人為父親治病,然而,孝心未能挽留住父親的生命。“父親的離去讓我們三口之家頓時失去了‘擎天柱’,但這件事堅定了我做醫生的決心。”

黃改榮開始讀《針灸圖》,那是1976年。當時的她只想做一名赤腳醫生,為病人針灸治療。

1977年,高考制度恢復。黃改榮有幸乘此東風,于1981年參加了高考,“我三個志愿全部填報了醫科類大學”,最終,黃改榮被河南醫科大學錄取,成了村里的第一個大學生。

靠著每個月28元的困難生助學金,黃改榮讀完了5年大學。“感謝黨和國家,感謝十一屆三中全會,感謝高考制度,感謝曾經幫助過我的人們……”,在黃改榮心中,這份感激沉甸甸的,從未忘懷。

1986年,黃改榮來到河南省人民醫院老干部病房。當時這里的醫療資源還比較薄弱,為了進一步提高自己的醫學水平,1991年,黃改榮毅然赴中國最著名的心血管病醫院———北京阜外醫院進修。這次進修,為她后來成為國內知名的心血管病治療專家打下了堅實的基礎。

老干部病房的服務對象是個特殊的群體。年紀大、職務高,不少人因離開摯愛的工作崗位一時不適應,有嚴重的失落感。在這里工作,不但要求醫生要有精湛的醫術,還要求醫生要有非同尋常的耐心與愛心。針對這種狀況,黃改榮除了為他們醫治身體的病痛外,還做起了心理醫生。

“做醫生最重要的是:熱愛生命。”黃改榮說到后4個字時加重了語氣。“我現在除了老干部病房的工作外還有每星期固定的門診時間。在門診病人中有許多老百姓,在我眼中病人是沒有身份差異的,都需要我去付出愛心。”黃改榮說,自己會盡可能地從患者實際情況出發,制定科學合理的診療方案,積極與患者溝通,從生活方式、心理需求、藥物控制等多個層面關注患者,確保讓貧困群眾少花錢看好病。

當然,對于一個醫生來說,僅有熱情和愛心是不夠的。多年的臨床實踐讓黃改榮擁有了過硬的醫療技術。

黃改榮1986年從河南醫科大學畢業后,一直從事臨床一線工作。從醫30多年來,刻苦鉆研業務,在復雜心血管疾病診治方面有較深造詣。黃改榮先后撰寫專業論著5部,參加8項臨床科研,獲省級一等獎1項、二等獎1項,獲國家專利2項,目前主持承擔省部級科研公關課題2項。

“老年醫學人”的使命

老年醫學是醫療衛生事業的重要組成部分,老年常見病的防治工作正成為一個重要的醫學課題。隨著中國社會老齡化的不斷發展,“銀發浪潮”正快步到來,老年醫學的發展,特別是老年常見病的防治工作顯得愈發重要。

“由原來的邊緣學科逐漸變成支柱學科、核心學科和重點發展學科”,對這一改變,黃改榮也感到“出乎意料”,“老年醫學工作者也變成國家最重視、社會最需要、百姓最歡迎的人。”

在黃改榮看來,老年人由于組織結構老化,各器官功能逐步減退,身體的抵抗力逐步衰弱,活動能力逐漸喪失,因此老年人的疾病譜與青年不同,即使患同一種疾病,老年人和中青年的臨床表現也不盡相同,“且老年人常同時患有多種疾病,疾病癥狀不典型,易出現合并癥及發生器官功能衰竭,患病后恢復慢、差,用藥情況復雜,對藥物的反應大,這都對我們醫護人員及居家照顧者提出了更高的要求。”

作為河南省醫學會老年醫學分會主委,黃改榮用“三個很”描述了自己今年的狀態,“很忙,很充實,很有收獲”。

黃改榮告訴記者,3月份,河南省人民醫院老年醫學專科聯盟正式成立,這是落實習近平總書記提出的“強基層、醫療資源下沉、提高養老質量”的具體踐行。“截止到目前,河南省90%的地市已成立老年醫學分會,已有100余家基層單位的老年科相互成立了老年醫學聯盟,擴大了省老年醫師隊伍,對于促進老年醫師學術及臨床水平的提高和學術交流,提供了通暢的渠道。”

在此基礎上,10月,河南省人民醫院互聯智慧老年醫學專科聯盟·醫養結合聯盟順勢而生。該聯盟以專業醫院老年醫學專科為依托,聯盟成員達到100家,形成縱橫交錯的共享網絡資源,平衡醫療資源,借助社會化模式共同推進醫養結合模式的推廣及長期健康有序的發展。“將技術和人才都要下沉到基層,下沉到縣和鄉178家聯盟,輻射了河南省基本上所有的縣和重要的鄉,實現分級診療‘優化’和優勢醫療資源‘下沉’,促進老齡健康服務體系的建立和發展。”黃改榮說。

黃改榮認為,在地方有很多很好的經驗做法可以推廣到全國。如今,河南省人民醫院上線了互聯智慧健康服務院,患者可在手機上登錄“云門診”,遠程在線問診、送藥到家等功能都可實現,這種“互聯網+醫療健康”的形式已經初具規模,為基層就醫難問題提供了很好的解決辦法。“不出家門就能接受專家的診療服務,老百姓的幸福感提升了。”

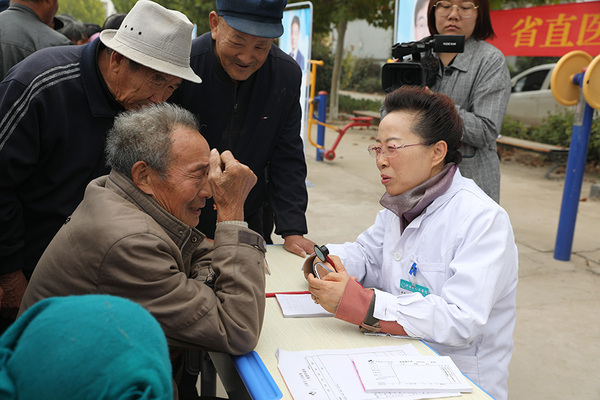

談到2020年的工作計劃,黃改榮說,目前已擬定于2020年4月在鄭州舉行2020年國家級培訓項目2020華中地區老年綜合評估學習實訓班,同時繼續發展老年專科聯盟,聯盟成立后每月定期舉行健康中原行健康扶貧活動,組織專家進行義診、普及科普知識。

為“銀發老人”發聲代言

“我是一名來自基層的醫生……”這是黃改榮時常掛在嘴邊的一句自我介紹。從醫33年,黃改榮一直心系群眾,而成為一名全國政協委員,更讓她感到責任在肩,“作為一名全國政協委員,我認為要真正反映老百姓的困難,真正去給老百姓解決問題。”

2018年,黃改榮當選為全國政協委員。但黃改榮對人民政協的履職舞臺并不陌生。她曾擔任省政協委員多年,為助推河南醫療、養老事業發展提出了一系列有價值的提案與建議。

“政協委員是連接政府和人民的紐帶,我把擔任政協委員當成一種責任、一種使命。做委員和當醫生一樣,要求我關注民生,熱愛生命!”在撰寫提案時,黃改榮特別注意以小切口反映大問題,“要關注老百姓關注的,切實反映民生問題,能從小切口著手實施,不能又空又大,要切實可行。”

結合自己多年工作,2018年兩會,黃改榮提交了關于“打造社區多功能服務平臺,助力社區健康幸福養老”的提案,建議加強社區衛生站的建設,讓優質醫療資源服務于老年人。這一提案,已收到了衛健委的回應,國家區域性老年醫學中心正在醞釀建設中。

而她身處的河南省人民醫院也正在和北下街社區衛生服務中心合作,全科醫生團隊每周下到社區醫院坐診,讓社區的老人享受到了“省錢省時又專業”的醫療服務,贏得了老百姓的一片贊譽。

2019年春節后甫一上班,黃改榮就來到鄭州大學第五附院下屬的福華北街社區衛生服務中心(簡稱:福衛中心)。當一個地區60歲以上老年人口的比例達到10%,就意味著這里已經處于老齡化階段,福華北街社區就屬于這樣的地區。

據鄭州大學第五附院主管社區醫療工作的傅聿銘副院長介紹:該社區居民大概有61800人,老人大概5000多,將近6000人,基本上都是居家養老。黃改榮和來這里看病的老人親切交談,了解老人們對醫療服務方面的具體要求。

“我們年齡大了,行動不便,生病跑到大醫院以后,又排隊,又掛號,可困難。如果有條件的話,可以在小區醫院里,然后離家也近,干個啥都方便。”社區看病老人說出了自己的心聲。黃改榮表示,如果養老院沒有醫療,老人患病就得跑大醫院,不方便;如果醫療機構沒有養老,慢病老人治療又會壓床,加劇醫療資源的緊張,“所以,如果依托社區把醫療和養老資源結合在家門口,能給老人‘慢病開個藥、急病救個急’,這就挺好。”

在同醫護人員的座談中,黃改榮委員發現社區醫療機構承擔養老存在一個短板。“人才的問題最迫切,為啥?畢業的大學生,一看說是到社區的,他就要走了,不穩定。所以經常我們招一些大夫、護士,看了以后,試用幾天,自己就走了。”傅聿銘副院長就多次經歷了這種“辛酸事”。

這引起了黃改榮的思考:伴隨著國家逐步鋪開分級診療,社區衛生服務組織也面臨著比較大的壓力,如何留住基層醫療服務人員,也是擺在面前的一個問題。經過走訪調研和資料匯總,黃改榮把這個問題作為自己2019年兩會中提案關注的方向。她建議:加強醫養結合模式人才培養,從源頭上推進養老服務專業化建設,全科醫生就好比是老百姓身邊的“健康衛士”,要提高基層衛生服務機構的能力,還需要培養大量的全科醫生。“我也希望未來,在全社會范圍內能夠形成尊重、認可基層醫生的氛圍,從而鼓勵更多醫療人才扎根基層,為守護百姓健康多做實事。”黃改榮坦言。

在黃改榮看來,“每一次出診就是一次調研,每一次接診、每一次查房,都在為履職做鋪墊。”從醫33年,黃改榮一直關注著“養老”和“看病”如何結合的問題,傾聽百姓意見,破解養老難題,為老年人的幸福晚年建言獻策,為“銀發老人”發聲代言。

布帛菽粟,生老病死,悲歡離合,喜怒哀樂。在臨床一線,黃改榮的眼睛已經見過人間太多的傷痛和悲苦,然而她的目光卻依舊純凈,大概是因為在她瘦小的身體里卻潛藏著能量巨大的“英雄主義”,那就是在認清生活的真相后,依然熱愛生活。

編輯:董雨吉

關鍵詞:黃改榮 老年醫學