首頁>協商>協商建言

不建機構建機制 開創基層協商新局面(上)

——蘇州市推進政協協商與基層協商融合發展紀實

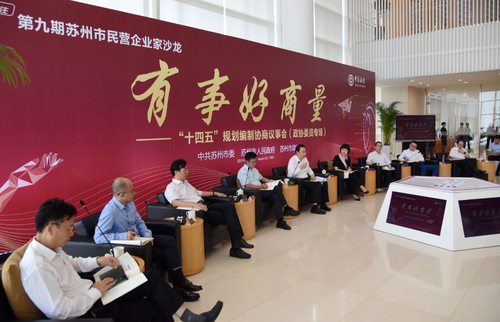

8月25日,在精心準備的基礎上,蘇州市政協會同市委、市政府聯合舉辦“有事好商量”——“十四五”規劃編制協商議事會暨第九期民營企業家沙龍(政協委員專場)。時任江蘇省委常委、蘇州市委書記藍紹敏出席會議,高度評價市政協“有事好商量”協商議事活動,認為市縣兩級政協大力加強“有事好商量”協商議事活動建設,積累了很多經驗,取得了明顯成效,逐步成為黨委政府的“好幫手”、人民群眾的“連心橋”、委員履職的“新平臺”。活動中,藍紹敏與政協委員“面對面”互動,20名政協委員帶著群眾意見與黨委政府“心連心”交流,讓“有事好商量”協商議事活動在更高平臺上釋放了更大能量。在蘇州市委領導的帶領、關心和支持下,所轄十個市(縣)、區都紛紛制定出臺九月份“有事好商量·民生協商議事月”活動方案,由各市區黨委主要負責同志參加,分別圍繞大氣污染防治、移風易俗、營商環境、生態涵養、生產性服務業、金融小鎮等主題開展協商,真正為人民群眾解難事、辦實事,進一步擦亮江蘇“有事好商量”協商議事品牌。

積十年之功不斷探索讓鄉鎮政協工作實起來

2008年,一場突如其來的金融危機,使奔跑在快速發展軌道上的蘇州突然減速了下來。外貿出口下滑、經濟增長乏力、基層治理面臨新的問題,轉型勢在必行。但是,轉型的突破口在哪里?作為統一戰線的政協組織又如何發揮作用?

一場聲勢浩大的調研活動就此拉開。市政協分成五個組,由主席、副主席帶隊,分赴各市區和部分鄉鎮、社區,聽取意見,了解情況,征求轉型發展的對策建議。在調研組碰頭會上,一個普遍存在的問題引起了市政協領導的注意:蘇州作為發達地區,經過數輪合并和調整,鄉鎮、街道的規模已擴大數倍,不僅常住人口普遍超過10萬,而且經濟成分、人才結構也都發生了很大的變化,已經成為全市經濟發展的重要支撐、社會治理的主要依托。但是,與此不相適應的是,鄉村治理能力無法適應時代發展的需要,尤其是政協的協商工作沒有向基層延伸,分散在各個鄉鎮、街道數量眾多的政協委員、代表人士、優秀人才,缺乏參與基層社會治理的渠道和平臺,蘊含在基層的智慧和力量沒有得到充分激發和調動。

一方面是繁重的統戰任務和轉型時期眾多的基層矛盾,另一方面是散布城鄉的政協委員和渠道暢通的政協組織,如何把這兩方面的力量擰在一起,成了擺在市政協面前的一個嶄新課題。經過多次調研和慎重研究,2008年年底,市政協向市委提交了《關于將鄉鎮、街道政協聯絡小組更名為鄉鎮政協工作委員會的請示》。

請示送達后,市委立即向組織部、編辦等部門征求意見,得到的答復卻是:按照《政協章程》的規定,縣級以上才能設立政協地方委員會,鄉鎮設立政協工作委員會沒有法律依據。市委將這一意見反饋給市政協,要求市政協再次深入調研,拿出切實可行的方案。市政協立即組織力量對鄉鎮政協工作進行深入調研,方案很快送到市委。這次的方案明確提出,在鄉鎮設立政協工作委員會,并不是要重新建立一級政協組織,也不是要新增一個機構,而是根據鄉鎮經濟社會發展、統戰任務的變化和基層民主政治建設的需要,將原有的聯絡小組更名為政協工作委員會,作為縣市區政協的派出單位,由鄉鎮、街道黨委副書記兼任主任、統戰或者宣傳委員兼任副主任,從而在不增加機構、不增加編制、不增加人員的前提下,建立基層協商機構,實現政協工作向基層延伸。

這一方案很快得到市委常委會的同意,并以市委常委會抄告單的形式送達市政協和各縣市區黨委,一場長達十余年的鄉鎮、街道政協工作機制探索由此拉開帷幕。

2009年6月,在市委抄告單送達市政協三個月后,市政協召開各市區政協主席座談會,要求各市區政協要迅速貫徹落實市委常委會的精神,抓緊完成更名工作,并根據各地實際,積極探索、大膽實踐,努力開創基層政協工作的新局面。2009年12月,市政協又不失時機地召開鄉鎮政協工作會議,總結經驗、交流工作,推動鄉鎮、街道政協工作不斷向深入發展。此后,市政協基本上每年都要召開一次鄉鎮政協工作方面的會議,推廣典型,表彰先進,營造鄉鎮、街道政協工作的濃厚氛圍。經過十多年努力,蘇州全市不僅實現了政協工作向基層延伸,而且緊密結合各地實際、積極探索政協協商與基層協商有效銜接的新路徑、新辦法,使基層政協工作迸發出新的活力。

——建隊伍,明確誰來做。如果說鄉鎮、街道政協工委是一個大家庭,那么,工委主任無疑是這個大家庭的“家長”,委員則是這個大家庭的“骨干”。抓住了這些關鍵,鄉鎮、街道政協工作就有了抓手、有了依托。蘇州市委常委會的抄告單送達各地后,各市區立即行動,全市97個鄉鎮、街道于當年底全部建立政協工作委員會,并配備了兼職主任和副主任。同時,為了有效拓展基層協商議政渠道,鄉鎮、街道政協工委還從本地遴選部分熱愛政協工作的知名人士作為特邀委員,充實鄉鎮、街道委員隊伍力量,為鄉鎮、街道政協工委工作的順利開展奠定了堅實的組織基礎。

——建規范,明確怎么做。中共蘇州市委分別于2012年、2016年、2019年連續三次下發《意見》,明確要“重視發揮基層政協組織的重要作用”,蘇州市政協更是連續多年召開鄉鎮、街道政協工作交流會、座談會、表彰會,加強對鄉鎮、街道政協工作的指導和規范。各市區政協在總結經驗的基礎上,分別出臺了《鄉鎮、街道政協工委工作規則》等規范性文件,明確鄉鎮、街道政協工委要做到“有班子、有計劃、有陣地、有制度、有活動、有經費”的“六有”要求。在此基礎上,各個鄉鎮、街道結合自身實際,建立健全了學習、會議、調研視察、走訪聯系委員等一系列各具特色、操作性強的規章制度,努力以制度推動基層政協工作更加經常、更加規范、更加有效。

——建機制,明確做什么。從2009年鄉鎮、街道政協工委更名之初,即已明確:鄉鎮、街道政協工委是縣(市)、區政協的派出機構,在縣(市)、區鎮能夠像的指導和當地黨委領導下開展工作,隨后,各地紛紛出臺規范性文件,明確鄉鎮、街道政協工委的主要任務就是要緊緊圍繞當地黨政中心工作和涉及人民群眾切實利益的問題,宣傳黨委政府決策部署,深入開展協商議政,積極反映群眾呼聲,匯聚民智、凝聚人心,促進經濟社會發展,維護群眾切身利益,提升社會治理效能,切實發揮基層政協的重要作用。

——建標準,明確做得怎么樣。考核既是“指揮棒”,也是“助燃器”。為激發鄉鎮、街道政協工委的積極性和創造性,經過多年探索,各市區紛紛出臺《鄉鎮、街道政協工委年度工作考核辦法》,對鄉鎮、街道政協工委“干什么”、“怎么干”、“干成了什么”進行明確規范。《中共中央辦公廳關于加強新時代人民政協黨的建設工作的若干意見》下發后,各地又把鄉鎮、街道政協工委工作納入綜合性考核的指標體系之中,并對“有事好商量”載體建設、社情民意信息報送、委員活動組織安排以及創新工作等提出了明確要求,有效激發了鄉鎮、街道政協工委的創造創新熱情,推動鄉鎮、街道政協工作亮點不斷、精彩紛呈。

納八方之策共筑未來讓社情民意信息跑起來

反映社情民意信息,是政協的一項基礎性工作,也是體現政協價值、彰顯政協優勢的一項重要工作。鄉鎮、街道政協工委一頭連著基層和群眾,一頭連著黨委和政府,與群眾的聯系最密切,對基層的情況最清楚,充當著重要的“信息站”作用。在實際工作中,各個鄉鎮、街道工委充分發揮貼近基層、貼近實際的優勢,組織委員開展各種形式的走訪、調研和聯系活動,傾聽群眾呼聲,了解群眾愿望,并通過政協這一渠道,及時反映群眾訴求,推動了一系列民生問題的有效解決。

——建渠道,使涓涓細流匯聚成智慧海洋。蘊藏在基層和群眾中的心聲和愿望能否及時匯聚和反映上來,關鍵在渠道是否暢通。實踐中,蘇州市各市區以鄉鎮、街道委員之家為軸,串聯起委員工作室、聯絡聯誼站、工委聯系點,連帶委員、信息員所在單位社情民意聯系點,構建起三級陣地網絡,在網絡中亮委員身份、聽群眾呼聲、做公益服務,樹牢新時代人民政協的新樣子,塑造新時代政協委員的新形象。

——搭平臺,使每個委員都成為信息能手。收集和反映社情民意信息,不僅要有暢通的渠道,還要有相應的平臺。為此,昆山市政協連續4年開展委員掛鉤聯系區鎮活動,每個區鎮邀請15-20名當地有影響力的企業家、社會組織負責人等界別代表作為政協工作聯絡員。張家港市專門搭建起“委員聯村(社區)”平臺,每季度組織委員組團分片走訪活動,把黨委、政府的重大決策部署帶下去,把群眾的呼聲和要求帶上來,進一步密切了基層政協同人民群眾的聯系,打通了委員聯系群眾的“最后一公里”。

——深調研,使條條建議轉化成發展成果。為了使反映的社情民意信息建議更實在、操作性更強、最終落地見效,常熟市政協抓住安全生產、污染防治、村民自治長效機制、重點民生實事工程、農村“百項微實事”,充分發揮政協委員與村(社區)結對機制功能,探索開展體驗式調研、參與式監督,確保所提對策建議的科學性和可行性。昆山市政協組織區鎮政協工作聯絡員持續開展“掛鉤一個村社區、聯系一家企業、收集一條社情民意、建言一條金點子、解決一件民生小事”的“五個一”履職活動,并對反映的問題實施項目化管理、過程式追蹤,確保所提意見建議落地見效。

編輯:劉乙潼

關鍵詞:政協 鄉鎮 工作 街道 基層