首頁>文化>資訊

毛澤東詩詞中的“山加紅旗”意象

張連起

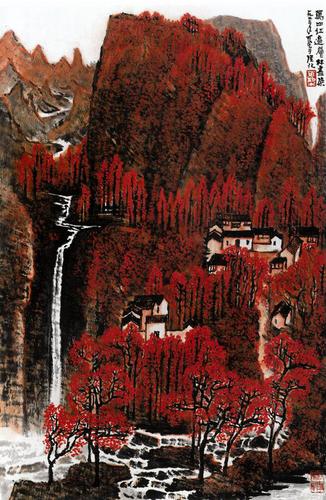

國畫《萬山紅遍層林盡染》 李可染 作 中國美術館藏

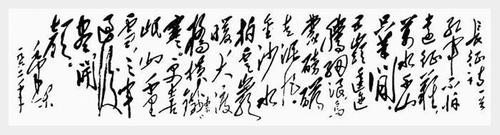

毛澤東書法作品《七律·長征》

油畫《紅軍不怕遠征難》董希文 作 中國人民革命軍事博物館藏

□主講人:張連起

張連起,全國政協常委、中國稅務學會副會長,資深注冊會計師,經濟學家。他是人文會計的首倡者和踐行者,財政部全國會計領軍人才首期成員,在會計審計理論和資本市場領域具有很深的造詣。曾獲“為全面建設小康社會作貢獻先進個人”的榮譽稱號。

編者的話:

“山下旌旗在望”“山下山下,風展紅旗如畫”“頭上高山,風卷紅旗過大關”……這些耳熟能詳的詩句,出自偉大的革命家、政治家、軍事家、思想家,同時又是獨領風騷的詩人——毛澤東。在毛澤東詩詞中,有很多“山加紅旗”意象的詩句,“山”象征著工農紅軍的鋼鐵意志和堅韌品格,體現了中國共產黨人的宏偉志向和博大胸襟;“紅旗”象征著革命道路和革命武裝,體現了中國革命的色彩;“山加紅旗”意象成為反映中國共產黨領導中國革命的艱辛歷程的真實縮影,更藝術再現了中國共產黨人的英勇無畏和非凡氣魄。本期講壇邀請全國政協常委張連起解讀毛澤東詩詞中的“山加紅旗”這一意象的具體內涵。

詩詞中的非凡人格

2020年是極不平凡之年。有時是“高天滾滾寒流急”,有時是“敵軍圍困萬千重”。我們有以習近平同志為核心的黨中央掌舵領航,有“我自巋然不動”的定力,更有“軍民團結如一人,試看天下誰能敵”的磅礴力量;當“小小寰球,有幾個蒼蠅碰壁”之時,我們堅定“梅花歡喜滿天雪,凍死蒼蠅未足奇”的自信。我們取得了“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”的巨大成就(月壤與深潛),展現出“江山如此多嬌”“風景這邊獨好”的復興氣象。一言以蔽之,2020年交出了令人民滿意、舉世矚目、可以載入歷史的答卷。

胸懷千秋偉業,恰逢百年風華。不管是“50后”一代,還是“60后”“70后”等幾代,都受毛澤東詩詞的熏陶彌深。值此迎來中國共產黨成立百年之際,我們共同品讀,共同體會,共同收獲,不亦樂乎!

先來追尋毛澤東魅力人格的“詩詞軌跡”。

1910年,毛澤東17歲,他寫過這樣一首借物言志的詩——《七絕·詠蛙》:

獨坐池塘如虎踞,綠楊樹下養精神。

春來我不先開口,哪個蟲兒敢作聲?

只17歲,就已氣度非凡!想必毛澤東讀過唐王李世民的詩——“獨坐井邊為虎形,柳蔭樹下養心精。春來唯君先開口,卻無魚鱉敢作聲。”庶幾近之。

1911年春,18歲的毛澤東用另一首詩《七絕·改西鄉隆盛詩贈父親》直抒胸襟抱負——

孩兒立志出鄉關,學不成名誓不還。

埋骨何須桑梓地,人生無處不青山。

想必當時的毛澤東也讀過宋代汪洙的《神童詩》——“自小多才學,平生志氣高。別人懷寶劍,我有筆如刀。”他締造和領導了人民軍隊,以筆為槍,以詩為刀!

彪炳史冊的兩萬五千里長征中,毛澤東依然嗜書如命。他請賀子珍做了一件特殊的衣服。賀子珍連夜趕制出一件黑藍粗布的及膝長褂,里面有可裝筆墨紙硯的層層口袋。

毛澤東穿上后精神大悅,他把筆墨紙張一一裝進去,對賀子珍說了一句話:

“我就是要用文房四寶,打敗蔣介石、國民黨反動派。”

如果說唐代大詩人王勃在《滕王閣序》中以“落霞、孤鶩、秋水、長天”四個意象,表達了人間天地之交相輝映、情景交融的完美境界,那么,當我發現毛澤東詩詞《長征》中“細浪、泥丸、云崖暖、鐵索寒”時,就得出了一個強烈印象:長征與新中國,正如“秋水共長天一色”,沒有視萬水千山為“細浪、泥丸”的革命英雄主義精神,就沒有1949年的新中國,當然也就沒有兩個百年奮斗目標。

毛澤東用平平仄仄的槍聲寫詩詞,構成兩萬五千里最長的一行。每當重溫毛澤東詩詞長征篇,徜徉在平仄激越的字里行間,我的內心總能超越慘烈、蒼涼和悲壯,升華為雄奇、昂揚和壯美。如果說長征是屬于中華民族的偉大傳奇,那么長征詩詞就是屬于毛澤東的偉大傳奇!

長征之路艱苦卓絕,長征詩詞光耀人寰。毛澤東在長征時期創作的8首詩詞,生動反映了紅軍輾轉曲折的平仄行跡,藝術再現了長征從困苦走向勝利的光輝圖景。不踏過“雄關漫道真如鐵”,又何來“三軍過后盡開顏”?這8首詩詞分別是:《清平樂·會昌》《憶秦娥·婁山關》《十六字令三首》《七律·長征》《念奴嬌·昆侖》《清平樂·六盤山》。

詩詞中的革命精神

1934年5月,紅軍決定撤離中央根據地,準備長征,毛澤東借詩歌創作來排解心中的憂慮,7月23日凌晨登會昌山,作《清平樂·會昌》:

東方欲曉,莫道君行早。

踏遍青山人未老,風景這邊獨好。

會昌城外高峰,顛連直接東溟。

戰士指看南粵,更加郁郁蔥蔥。

《清平樂·會昌》是毛澤東長征創作的開篇之作。1934年夏,長征序幕全面拉開,毛澤東作此詞以激勵革命精神。黎明前登山,可見他為革命前途憂心如焚,但毛澤東卻無消極悲觀失望之態,以樂觀憧憬鼓舞革命信念,道出“風景這邊獨好”之志。可想而知,我們今天引用的這些明亮的詩句,背后卻是暗淡的鋪墊。

1935年,長征途中不少紅軍將士親眼看到了這樣一幅畫面:槍林彈雨之中,突出重圍之余,毛澤東常常勒韁緩行,伴著馬蹄的節奏吟詠詩詞子句。20年后,毛澤東有些留戀地說,在馬背上,人有的是時間,可以找到字和韻節,可以思索。他自稱“馬背詩人”,即由此而來。《十六字令三首》作者自署創作時間為1934年到1935年,當時,毛澤東率部輾轉,左沖右突,如此臨危不懼,淡定從容,真乃“彌天大勇誠能格”(柳亞子句)。

我們如何看待毛澤東詩詞所展現的詩詞方位?這是20世紀中華民族的心聲,它在血火迸濺中、浴火重生里靈光乍現,轉化成毛澤東在馬背上吟誦出來的絕妙詩詞。不管是“倒海翻江卷巨瀾,奔騰急,萬馬戰猶酣”,還是“金沙水拍云崖暖,大渡橋橫鐵索寒”,都須“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”,終要“不到長城非好漢”“三軍過后盡開顏”。最終,“數風流人物,還看今朝!”

第五次反“圍剿”失利后,中央紅軍開始實行戰略轉移。1934年10月,8.6萬余人踏上漫長征途。在到達湘江地域時,蔣介石調集25個師,數十萬大軍前堵后追,企圖在湘江一舉消滅紅軍,紅軍頑強抵抗、殊死搏斗,苦戰五晝夜,終于粉碎了蔣介石的圍殲計劃,但也付出了慘痛的代價。湘江之戰以后,紅軍兵力銳減至3萬多人。在這危急關頭,毛澤東建議中央紅軍放棄北上,向敵軍力量較薄弱的貴州轉移,然而,當時這一建議沒有被采用,后經過通道、黎平、猴場會議的激烈爭論,中共中央決定向黔北前進。猴場會議之后,紅軍面臨的任務是突破烏江,占領遵義。毛澤東在行軍途中,望著連綿的山嶺,作《十六字令三首》:

山,快馬加鞭未下鞍。驚回首,離天三尺三。

山,倒海翻江卷巨瀾。奔騰急,萬馬戰猶酣。

山,刺破青天鍔未殘。天欲墮,賴以拄其間。

《十六字令三首》寫在湘江之戰之后。長征開始之時,局勢險惡、戰事告急,毛澤東創作小令為黨和紅軍鼓舞士氣。小令,結構緊湊、節奏局促,凸顯了湘江之戰后的緊張局勢,三萬紅軍面對數十萬敵人的圍追堵截,“快馬加鞭”“驚回首”“奔騰急”“天欲墮”不僅反映了戰事危急,也是毛澤東焦慮心情的直接寫照。一句“萬馬戰猶酣”展現了紅軍飽滿的戰斗激情,而“賴以拄其間”,則將毛澤東的堅韌意志和革命使命感表現得淋漓盡致。

長征開始后,紅軍干部戰士回顧第五次反“圍剿”的失利,逐漸覺悟到這是排斥毛澤東正確領導的結果。在奪取婁山關,占領遵義城以后,中央政治局在遵義召開擴大會議,結束了“左”傾教條主義錯誤在中央的統治,確立了毛澤東在中共中央和紅軍的領導地位。此時的毛澤東更加沉著、練達,思想更加縝密、周到。遵義戰役中,紅軍殲敵兩個師八個團,俘敵3000余人,沉重打擊了國民黨軍隊的氣焰,鼓舞了紅軍的斗志,但毛澤東并沒有盲目樂觀,反而更加冷靜地思索革命出路。遵義會議后,毛澤東作《憶秦娥·婁山關》:

西風烈,長空雁叫霜晨月。

霜晨月,馬蹄聲碎,喇叭聲咽。

雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。

從頭越,蒼山如海,殘陽如血。

毛澤東濃墨重彩地描繪了紅軍將士在云貴高原上披星戴月急行軍、黃昏時刻仍在連續作戰的壯烈群象,情境凝重而壓抑。“蒼山如海”“殘陽如血”充滿了悲壯意味,表現出毛澤東對未來之路依然充滿艱辛的感慨,但縱然有雄關險隘、驚濤駭浪,依然“邁步從頭越”,以堅定的革命信念向著既定的長征目標英勇奮進。

紅軍進入甘肅以后,召開了三次重要會議,即俄界會議、哈達鋪會議、榜羅鎮會議,最終確立了紅軍長征的落腳點。從長征開始以來,毛澤東始終為革命前途擔憂,他的詩詞字里行間反映了這一點,直到決定落腳陜甘革命根據地,毛澤東終于可以長舒一口氣了。此時,他激動的心情與強烈的自豪感化為一股巨大的創作熱情,從遵義會議到榜羅鎮會議,毛澤東在詩詞創作沉寂了8個多月后,作《七律·長征》:

紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閑。

五嶺逶迤騰細浪,烏蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡橋橫鐵索寒。

更喜岷山千里雪,三軍過后盡開顏。

全詩僅僅56個字,然而“細浪”“泥丸”“云崖暖”“鐵索寒”“千里雪”“盡開顏”,全都是畢現精微的細節神筆。一首寫縱橫兩萬五千里長征的詩,僅僅用了這么幾個精微意象,并賦之以溫度色彩的“暖”與“寒”,神情的“難”與“閑”,完成了一個詩詞經典。

在毛澤東長征時期創作的8首詩詞中,《七律·長征》是唯一一首律詩。全詩平仄協調、對仗工整,以其極為洗練的詩行,集成思想內容和藝術形式完美統一的精品。

作為職業革命家,無論環境和個人際遇如何,毛澤東總是敏銳地預見和捕捉光明。以創作于長征前的《清平樂·會昌》為例:當時,由于以王明為代表的“左”傾機會主義路線排擠毛澤東的正確領導,在國民黨軍隊第五次反革命大“圍剿”中,中央紅軍嚴重受挫。后來毛澤東為自己作品作注時回憶道,當時形勢危急,準備長征,心情郁悶。盡管如此,在他眼中,不僅革命根據地“風景這邊獨好”,“更加郁郁蔥蔥”的遠方同樣孕育著希望,因此,他以跋涉者的豪邁,抒發著“踏遍青山人未老”的情懷。

長征中的毛澤東的確在“踏遍青山”。1934年10月,隨中央紅軍出發的毛澤東一路穿行在崇山峻嶺之中。在差不多一年的時間里,他眼中之山、腳下之山、胸中之山,終而成為筆下之山:山,快馬加鞭未下鞍。驚回首,離天三尺三……三首以“山”為題的《十六字令》,通篇不見一人,但處處皆人。山,成了宏大的喻體和象征物。

詩詞中的人文情懷

1910年秋天,毛澤東立下“埋骨何須桑梓地,人生無處不青山”的豪邁誓言,從韶山走向外面的世界。他在岳麓山下“指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯”;在“煙雨莽蒼蒼”的龜山、蛇山下苦苦沉思大革命失敗后的革命前途;在井岡山、武夷山一帶“喚起工農千百萬”,點燃武裝割據的星星之火;他在龍崗、白云山、閩山一帶“橫掃千軍如卷席”,一次次粉碎反動軍隊的“圍剿”;他在會昌山憂患因第五次反“圍剿”失利而危在旦夕的紅軍命運;他率領紅軍翻越五嶺、婁山、蒼山、烏蒙山、岷山、六盤山、昆侖山等崇山峻嶺,不斷擺脫敵人的圍追堵截。待到毛澤東一聲號令,“鐘山風雨起蒼黃,百萬雄師過大江”,中國人民終于推翻三座大山,迎來“天翻地覆慨而慷”“一唱雄雞天下白”。

一座座山川,在毛澤東詩詞中反復呈現。一是紅色根據地來自“山頭”;二是毛澤東上下求索的革命人生史如大山跌宕起伏;三是日新月異的社會主義建設如山川壯麗。《西江月·井岡山》《水調歌頭·重上井岡山》《念奴嬌·井岡山》三首詞作,是毛澤東山川情結的一個縮影。井岡山是革命的山、戰斗的山、英雄的山、勝利的山。頻繁出現的“山加紅旗”意象,如“山下旌旗在望”“山下山下,風展紅旗如畫”“不周山下紅旗亂”“六盤山上高峰,紅旗漫卷西風”,最能體現毛澤東詩人政治家、政治家詩人的本色。這個意象是毛澤東長期革命生涯的生動寫照,具有中國特色的革命道路是在山里尋求到并不斷走向成功的。

毛澤東直言:“萬里長征,千回百折,順利少于困難不知有多少倍。”然而,“紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閑”“山高路遠坑深,大軍縱橫馳奔”。縱然“路隘林深苔滑”,革命隊伍依然“直指武夷山下”。“頭上高山,風卷紅旗過大關”“不到長城非好漢”。別說婁山關“一夫當關,萬夫莫開”,“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”。“離天三尺三”的山再高,英勇紅軍“快馬加鞭未下鞍”,而“五嶺逶迤騰細浪,烏蒙磅礴走泥丸”,好一個“細浪”“泥丸”,革命征服者形象瞬間躍然紙上。

毛澤東刻畫的山,是自然的人化、人化的自然。“要似昆侖崩絕壁”“刺破青天鍔未殘”,如林則徐所言“壁立千仞無欲則剛”;頂天立地、一柱擎天,“天欲墮,賴以拄其間”,力挽狂瀾精神品格的生動詮釋。“山舞銀蛇,原馳蠟象,欲與天公試比高”,是對中華民族篳路藍縷、昂揚斗爭的詩意禮贊。

毛澤東吟詠的春山是“云開衡岳積陰止,天馬鳳凰春樹里”;夏山是“雨后復斜陽,關山陣陣蒼”;秋山是“看萬山紅遍,層林盡染”;冬山為“更喜岷山千里雪”。晨山是“長空雁叫霜晨月”,暮山是“蒼山如海,殘陽如血”。晴天的山是“天高云淡”,雨天的山是“雨從青野上山來”,霧天的山是“霧滿龍岡千嶂暗”。毛澤東鐘情于“躍上蔥蘢四百旋”的審美體驗,他深信“世上無難事,只要肯登攀”,深諳“無限風光在險峰”。

2021年是中華民族復興征程上特殊重要的一年。我們委員共同品讀“而今邁步從頭越”“紅軍不怕遠征難”“三軍過后盡開顏”“不到長城非好漢”等等詩句,體悟從“小我”走向“大我”,然后走向“忘我”,最后變成“無我”的過程,就是為了強化“為民履職、為國盡責”的擔當意識,加強思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練,進一步把握新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局,夯實共同奮斗的思想政治基礎,讓“政協委員”成為“責任委員”“擔當委員”。

于是,我即興寫下如下四句:

偉人詩詞布春霖,文史讀析著意深。

百余年來多少事,前賢惠澤到如今!

編輯:陳姝延

關鍵詞:毛澤東 詩詞 長征 紅軍