首頁>旅游>資訊

產業富民 文化鑄魂

廣西博白:客家鄉村走上振興路

▲游客在“一碗茶”茶莊休憩 郭凱倩 攝

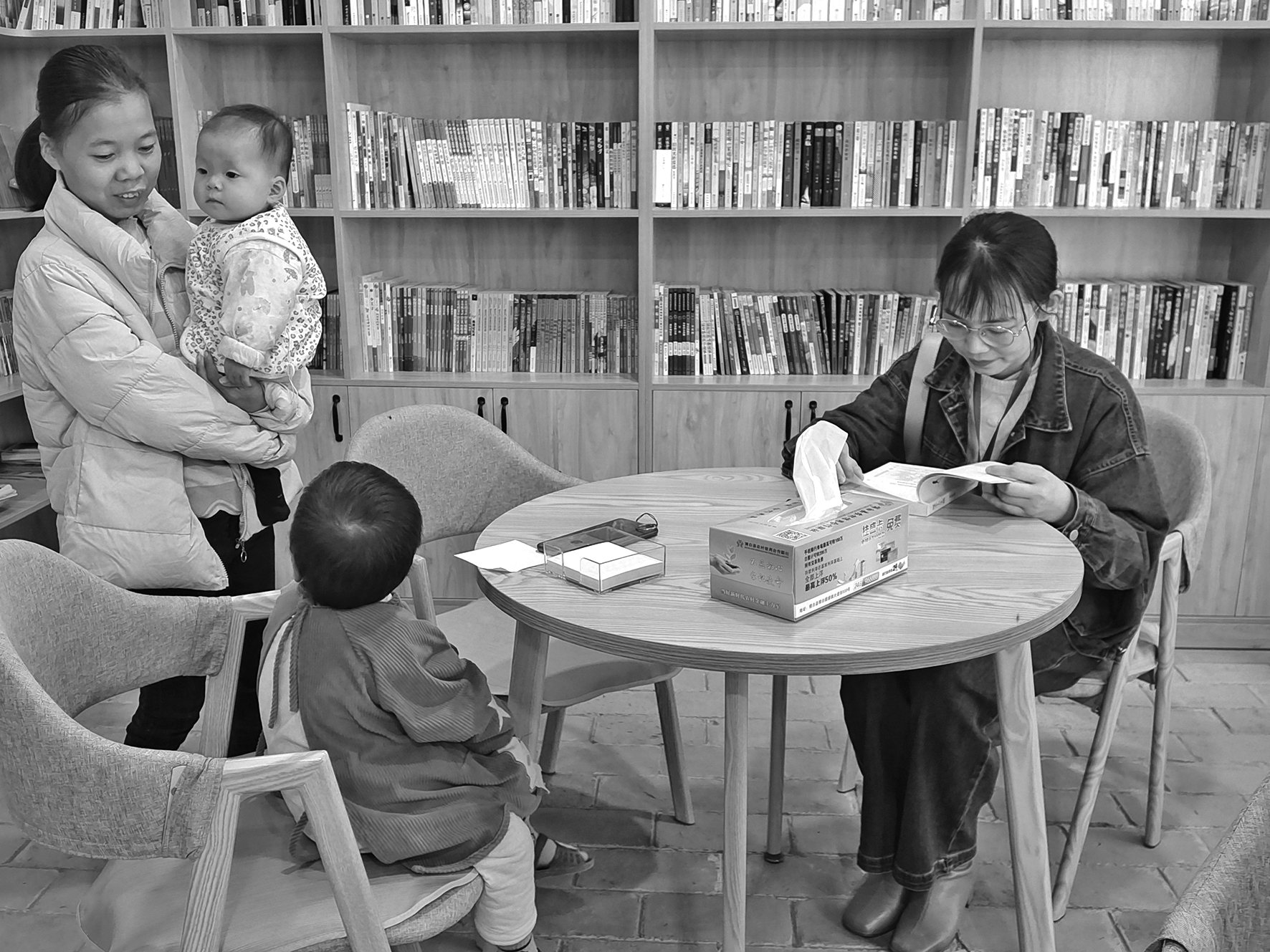

▲群眾在王力書吧閱讀、休閑 郭凱倩 攝

本報駐廣西記者 賓 陽 郭凱倩

12月17日至19日,廣西博白縣大良村迎來熱鬧的幾天。2021年博白縣特色農產品展銷會、特色美食節暨博白縣慶祝“中國農民豐收節”活動在大良村水樓前廣場舉行,開啟一場共話豐收的鄉村振興盛宴。

大良村是距離博白縣城4公里的一個客家村落。走進大良村,只見村道干凈整潔,墻繪精美雅致,老房古色古香,屋前柵欄交錯,兒童嬉戲打鬧,一幅和諧的鄉村畫卷盡收眼底。近兩年,大良村在博白縣委、縣政府的指導下,按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美、文化鑄魂藝術美”的要求開啟了鄉村振興建設工程。

如何發展特色農業?如何推動農村振興?農民幸福感從何而來?博白縣努力以客家文化為特色,走出一條“博白模式”的鄉村振興發展之路。

在展銷會上,長如手臂的那林草魚,有機肥種植的大如臉盆的白菜,鮮嫩脆口、名揚海內外的博白蕹菜(空心菜),遠銷國內20多個省區市以及東南亞的“博白桂圓”……博白縣28個鎮的鄉村企業和村民代表齊聚,展示當地出產的各類優質農副產品。博白白切、落水包、簸箕炊、禾線籺、鴨腳、牛腩粉、酸料、牛骨湯等傳統客家風味美食琳瑯滿目,讓人食指大動,每個攤位前等待付錢的人群排起了長隊。

“依靠學習專業的農業種植技術,我在大良村建立了蔬菜基地和苗圃基地,種植生態有機蔬菜、時令花草、苗木等作物。”作為新農人的黃文海,通過帶領村民發展規模種植,每年為村集體經濟增加收入100多萬元,解決大良村60多人的就業問題。

鄉村振興,產業先行。在特色產業發展上,大良村一方面推動蔬菜、苗圃、茶葉“三園”經濟,鼓勵村民探索天冬等特色作物規模種植,另一方面通過盤活資源,將廢棄養殖場改為倉儲物流基地,吸引企業前來投資建廠。如今,各類企業排著隊落戶大良村,建立了25家小型倉儲物流基地,50多家企業每年為村集體經濟帶來100多萬元的收入。

鄉村振興,產業為體,文化為魂。大良村是博白縣典型的客家村落,歷史悠久、人杰地靈。大平坡水樓始建于民國元年(1912年),水樓四周有5米寬的護河,圓拱門半露水面,倒映水中,環環相扣,水樓便如虛浮水中,微波蕩漾,隱隱浮動,故名“水樓”。而著名語言學家王力先生曾在此處教學的歷史也吸引了眾多市民群眾慕名前來。這座英式別墅閣樓,是自治區級重點文物保護單位,經過重新修繕后,面向游客開放。

“以文化推動整個鄉村振興建設發展是我們的特色。”博白鎮黨委書記戴永旺說,今年以來,大良村籌集資金、集思廣益,重點打造大平坡水樓這一旅游景點,以客家風情為主調,將大平坡屯作為鄉村振興先行示范點進行打造。據悉,大良村先后向鄉賢和村民募集了300多萬元投入建設,打造完成庭院3個,建有2個涼亭、2座拱橋,建設客家風情宣傳長廊300多米,綠化帶約200米,花帶400余米,健康步行小道2000多米。

同時,依托水樓大力打造王力名片,將水樓旁的廢棄豬場改造為王力書吧,臟亂差的桂圓林改造為王力詩詞文化園,建成家風家訓巷,打造融書畫文化沙龍、王力詩詞格律培訓、國學知識講座、媒體直播等功能于一體的文化藝術中心。“我們還計劃重新修繕水樓主人李慎西的故居,將文化之‘魂’推向新高度。”戴永旺告訴記者。

經過改造后的大良村,一步一景觀,一戶一特色。水樓旁茂林修竹,村溪中清流激湍;昔日蘭亭勝景,今日王力書吧;詩詞漫畫、村規民約、治家格言等遍布村中……2021年,大良村還組織開展了6次不同形式的讀書會、音樂節等文化活動。一系列改造讓大良村處處洋溢著文化的氣息,也帶來鄉村旅游發展的希望。在水樓旁,一座充滿田園情趣的“一碗茶”茶莊成為游客休憩駐足的好去處。茶莊主人周先生說,正是看到大良村的巨大變化,才促使他到這里投資。而在大良村村口,主打客家特色菜的五星級農家樂——“水樓農莊”在周末同樣客滿盈門。據了解,如今大良村周末游客接待量可達到2000余人。

“村子變亮了,生活變好了,現在我們走的是水泥路,住的是樓房,城里有的,我們都有!”68歲的村民林明漢驕傲地說。

大良村的蛻變是博白縣發展特色產業助推鄉村振興的一個縮影。據了解,博白縣正實施“33362”工程(即圍繞三大定位,實現三大目標,做好三篇大文章,打贏六大攻堅戰,實施兩大保障工程),大力建設農工文旅強縣、客家特色名縣、沖刺全國百強縣。

“下一步,我縣將著力做好鄉賢聚力助推鄉村振興大文章,凝聚鄉賢力量、聚焦風貌塑形、深耕特色農業帶動鄉村建設,大力打造‘一園三帶五基地’,把富硒產業、奶水牛產業培育成‘雙百億’產業;著力做好客家特色引領文旅融合大文章,挖掘提升客家美食產業和客家鄉村文旅產業,努力聚焦風貌塑形推進鄉村建設,深耕特色農業帶動鄉村建設,打造‘博白白切’‘客家村落’品牌,進一步促進三產融合發展。”博白縣委書記孫國梁說。

編輯:陳姝延

關鍵詞:鄉村 大良 客家