首頁>專題>2025年地方政協全會掃描>政在協商

書寫大有可為的政協答卷

——廣東省政協十三屆三次會議大會發言綜述

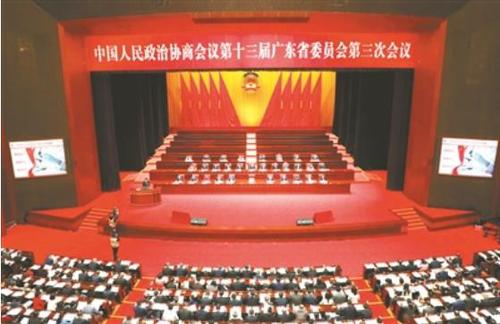

1月14日,中國人民政治協商會議第十三屆廣東省委員會第三次會議在廣州開幕。

風勁好揚帆,奮進正當時。

乘著浩蕩的春風,1月14日至17日,廣東省政協十三屆三次會議勝利召開。會上,廣東省政協及全體委員以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神,深入學習貫徹習近平總書記在慶祝人民政協成立75周年大會上的重要講話精神、對廣東系列重要講話重要指示精神,遵照省委關于“廣東政協大有可為”的新要求,圍繞助推廣東在推進中國式現代化建設中走在前列的目標建言獻策、凝心聚力,充分彰顯政協委員新時代新征程上的使命擔當,描繪出同心筑夢的時代華章。

聚焦經濟高質量發展

前不久召開的2024年中央經濟工作會議強調,支持經濟大省挑大梁。隨后召開的中共廣東省委十三屆六次全會暨省委經濟工作會議強調,要按照中央經濟工作會議各項部署要求,扛起經濟大省挑大梁的政治責任,走穩走實廣東經濟高質量發展之路。

廣東如何扛起挑大梁的重任?對此,省政協委員在會上聚焦經濟新發展紛紛給出了各自的建議。

黎軍委員代表民革廣東省委會指出,首發經濟的穩健發展,對激發市場活力、促進內需體系培育都具有重要意義。廣東發展首發經濟大有可為,但還存在一些短板亟須補齊。她建議:由省商務廳統籌協調,聯合多部門建立首發經濟協同推進機制,設立專項基金,建立健全首發經濟知識產權保護體系,構建專業服務生態圈;推動首發經濟與數字經濟、新質生產力深度融合,將首發門店打造成多功能綜合體驗中心,拓展多元消費新場景,鼓勵首發企業加強與智能制造、物聯網等產業協同聯動;構建“全球新品首發地示范區﹢首發首店地標性載體﹢網絡新品首發平臺”體系,打造新品首發示范地。

2025年11月,第十五屆全國運動會(下稱“全運會”)將在粵港澳三地舉行。這也成為此次會議上委員們關注的熱點。李釗委員認為,全運會為廣東省加快推動數字體育產業發展、打造全國數字體育產業發展高地提供了良好機遇。李釗建議,借助籌備全運會的強大產業輻射力,建立健全廣東省體育重大項目庫、產業單位庫、重點企業和體育消費數據庫,積極引導互聯網、人工智能等方面龍頭企業涉足數字體育產業,大力推廣數字體育消費,培育數字體育產業生態。同時,李釗還建議,以全運會賽事組織管理為契機,提升數字體育治理水平;用好全運會東道主優勢,打造數字體育高端品牌IP;發揮全運會長尾效應,搭建數字體育應用場景。

中央經濟工作會議明確要求“以政府投資有效帶動社會投資”,充分表明黨中央高度重視民營經濟發展、著力激活民間投資的明確導向。據廣東省工商聯開展的民營企業調查問卷分析,當前,廣東省民間投資活力還需進一步激發。彭晉謙委員代表廣東省工商聯建議,要提振發展信心,深入學習宣傳貫徹中央經濟工作會議精神,持續加強正面引導,讓民間資本大膽投;要保持政策穩定,強化執法規范監督,持續加大清理拖欠企業賬款力度,完善民營企業歷史問題追溯機制,讓民間資本放心投;要強化金融支持,建立健全民營企業貸款盡職免責機制,有序推進銀企資金供需精準匹配,讓民間資本輕松投;要加強投資指引,建立全省統一的向民間資本推介項目平臺,及時發布項目推介、支持政策等信息,讓民間資本精準投。

讓新質生產力激發新動能

向“新”而行、以“新”圖強。從兩會伊始到結束,各界委員圍繞新質生產力的加快形成談看法、提建議、聚共識,為新質生產力切實成為高質量發展的推動力、支撐力奏響“主旋律”。

俞祝良委員代表民盟廣東省委會建議進一步推動人工智能賦能廣東新型工業化。他建議,加快形成規模化人工智能場景應用,搭建人工智能場景應用的常態化供需對接平臺,培育專業技術服務商,實現產業競爭力持續提升;推動人工智能關鍵技術創新突破,協同港澳科技資源,加快高端芯片、算法架構等關鍵核心技術攻關,支持龍頭企業研發更開放、更易用的通用大模型,鼓勵加強行業邊緣小模型的應用創新,實現產業基礎能力高級化;強化要素保障和算力支撐,建設省級多模態數據集管理平臺和數據交易平臺,加快構建全省協同算力調度平臺,實現產業安全自主可控。

新材料產業是戰略性、基礎性產業,也是高科技競爭的關鍵領域。近年來,廣東省依托石化產業基礎雄厚、市場規模龐大及應用場景豐富等獨特優勢,精心構建現代化石化新材料產業體系,已取得一定成績。為進一步推進廣東省石化新材料產業體系優化升級,徐昕榮委員建議,聚焦制造業重點產業鏈,強化上下游協同效應;加快構建重點實驗室、重點領域創新中心、關鍵和共性技術研發機構“三位一體”創新體系,支持龍頭企業組建產業技術創新聯盟;加強綠色低碳化技術攻關;著力標準體系建設,引領石化新材料供給高端化、智能化、綠色化發展。

生物醫藥產業是廣東戰略性支柱產業,有多年發展積累。但廣東省在搶占新一輪生物醫藥科技制高點,建立健全有效促進高水平、原創性生物醫藥科研成果發展和落地機制上仍需進一步加強。潘光錦委員代表民進廣東省委會提出:健全生物醫藥科技專項攻關頂層設計機制,實行以“緊扣任務目標導向,兼顧學術影響力、社會貢獻度”為核心的分類評價體系,堅決摒棄“數論文”的評價模式,將科技成果轉化率納入重要任務完成評價指標;打造全鏈條促進生物醫藥科技成果落地機制,政府通過部署和開展關鍵任務成建制科技攻關,引導成立早期專項產業基金,依托或搭建專業服務平臺,為創新性生物技術或藥品的臨床確證研究、注冊、上市等提供優質配套服務;建立鼓勵開展原創生物醫藥技術臨床確證研究的體系機制,明確和優化開展高水平臨床研究的具體流程和步驟,細化工作指引,明確職責劃分,提高工作效率。

衛星互聯網是構建空天地海一體化通信系統、實現全球萬物互聯的基礎,憑借其突出的國家戰略地位、潛在的市場價值以及稀缺的太空資源,成為全球競速的“新戰場”。賈鵬程委員表示,廣東省科技創新在全國處于領先地位,但在衛星互聯網這一前沿科技領域與國外及國內其他先進省市相比存在一定的差距。他建議,完善政策支持和服務體系,優化創新生態環境,聚焦衛星互聯網應用產業建設;加快推進下游市場應用示范,引導衛星產業與廣東省優勢的汽車、低空等新質生產力產業協同發展,推動廣東在衛星互聯網應用行業走在前列;通過舉辦國際創新產品應用展、開展國際合作等方式,拓寬新興產品出口渠道,利用衛星互聯網為面向海外市場的汽車、手機、無人機等新質生產力產品賦能,強化衛星互聯網應用產品出口能力,推進國際化進程。

廣東因海而生,更因海而興、因海而強。“海工裝備產業的高質量發展,對推動廣東海洋經濟建設、提升產業競爭能力、保障能源安全、促進區域協同發展,打造‘海上新廣東’具有重要的戰略意義。”鄧勇委員指出,要以海工裝備產業升級,推動“海上新廣東”取得新突破。他建議,建立人才培養體系,加大研發投入,以原始創新與集成創新為雙翼,加強共性技術成果轉化,培育海工裝備產業新輝煌;建立產業配套服務平臺,跨產業、跨行業、跨地區整合要素資源,促進廣東海工裝備制造與多產業融合共生;加大對綠色低碳技術和裝備的研發支持力度,積極推廣綠色能源在海工裝備上的應用;推動數字化轉型,促進大數據、5G、AI人工智能等新一代信息技術與海工裝備制造業深度融合;鼓勵企業開展國際合作,引進先進技術與管理經驗,提升企業實力,推動廣東海工裝備產品和服務走向國際舞臺。

茶產業是延伸鏈條長、市場關聯度高、從業人員多的傳統產業。廣東作為全國茶葉流通消費大省,是茶葉收藏倉儲和茶葉批發市場最多的省份,也是新茶飲門店和平臺企業最多的省份。藍澤敏委員認為,廣東茶產業亟須開展鏈式改造,推動轉型升級、提質增效。為此,他建議一是加強茶文化、茶產業、茶科技統籌力度,實施產業產品標準化建設;二是適應新茶飲消費崛起的新趨勢,支持組建新茶飲產品龍頭企業,推行鏈式改造,實現茶葉從茶園到茶杯的全過程溯源管理;三是加強統籌,做好茶文化、茶品牌布局,支持培育數個單叢茶和英紅九號等代表性品牌;四是對接“百千萬工程”,推動茶產業和文化旅游融合發展;五是加強科技創新與人才培養,夯實茶產業發展基礎。

攜手逐夢大灣區

2024年12月19日,習近平總書記第五次來到橫琴粵澳深度合作區(下稱“合作區”)考察。雷震委員作為青年創業者代表,面對面向習近平總書記匯報了納金科技的核心技術和產品,講述了他從澳門到橫琴扎根創業的成長歷程。雷震指出,合作區的開發建設,為澳門青年施展才干、追逐夢想提供了更加廣闊的舞臺和千載難逢的歷史機遇。他建議,深化產業規則制度銜接,建設“一體化”創新要素市場;優化科創人才服務體系,提升“一體化”創新創業環境;探索打造科技“數據特區”,夯實“一體化”研發數據底座;豐富“跨境金融”支持工具,做好“一體化”科技金融文章。

劉智龍委員也希望在粵澳雙方更加密切合作下,進一步加強規則機制“軟聯通”、基礎設施“硬聯通”、琴澳居民“心聯通”,為澳門發展拓展新空間、注入新動能,把琴澳一體化提升到更高水平,為豐富“一國兩制”實踐創造新樣板。他建議,圍繞“澳門平臺﹢國際資源﹢橫琴空間﹢成果共享”的產業聯動發展模式,全面優化政策體系、深化產業合作溝通機制,提升粵澳產業合作效率;充分利用好中央的惠澳惠琴政策,推進包括中醫藥、保健品、生物醫藥、醫療器械、集成電路、人工智能、智能算力、下一代互聯網等領域的企業進駐發展,培育新質生產力,塑造首發經濟新優勢;結合橫琴的特殊定位完善更加優惠便利的人才政策,吸引國內外“高精尖缺”人才入駐合作區,聯合推動產學研合作和科技成果轉化,將合作區打造成產學研共建創新高地;繼續完善合作區與周邊地區的交通聯系,構建更加便捷高效、優質智能的交通網絡,優化通關模式,提升便捷性。

近年來,隨著香港一批高校在廣東設立分校或合作辦學機構,以及廣東高校赴港跨境辦學,內地與港澳“雙向奔赴”,推動了粵港澳大灣區國際教育示范區建設,具有大灣區特色的“留學中國”也進入“加速度”。廖伊曼委員認為,大灣區要發揮香港國際化多元化優勢,強化內聯外通,協同組織灣區高校在海外或香港聯合舉辦“留學中國”教育展,推動大灣區與世界級教育接軌,打造“留學中國”品牌。同時,要推動大灣區教育資源整合,推動大灣區成為優質教育的集聚地,吸引更多“留學中國”的慕名者;共建大灣區“留學中國”服務中心,加快研究完善和優化留學生入境、停居留服務、獎學金制度設計、留學就業創業等綜合服務體系及信息化管理系統,提供更加暢通便捷的服務,確保“引得來”“留得住”;主動對接共建“一帶一路”國家發展要求,為沿線各國培養行業領軍人才和優秀技能人才,把中國打造成為深受沿線各國學子歡迎的留學目的地。

推進高水平對外開放

黨的二十屆三中全會就完善高水平對外開放、深化外貿體制改革作出系統部署。2024年,廣東外貿運行穩中有進,在全國外貿大局中發揮出“主力軍”“排頭兵”作用,但也面臨復雜的內外部問題和挑戰。

對此,陳伶俐委員代表民建廣東省委會提出:完善海外綜合服務體系,加快建設中國企業“走出去”綜合服務基地,支持企業加強海外合作聯盟,突破貿易壁壘;建立健全應對關稅和非關稅壁壘的預警和應急機制,加快建立境內外研究中心和信息中心,建立粵港澳大灣區貿易壁壘預警信息共享機制,降低外貿運行風險;支持紡織服裝、食品加工等廣東外貿傳統產業提質增效,促進新能源、儲能、集成電路等新興產業發展取得新突破,培育外貿新質生產力,增強外貿核心競爭力;加強航運物流保障,提升外貿物流效率。

廣東是全國汽車生產和消費第一大省,但汽車生產主要面向國內市場。王福亮委員建議,加強協同,推動廣東車企“抱團出海”。首先要成立廣東省汽車產業發展工作專班,統籌廣東省汽車產業發展,優化廣東省汽車產業布局,加強汽車出口管理體系建設;第二要增強產業鏈供應鏈控制力,構建“基礎研究﹢技術攻關﹢成果產業化”的創新生態鏈,鼓勵企業從單一產品出口向“研產供銷”價值鏈出口轉變;第三要加強行業統籌協同,建立汽車出海企業聯盟,構建和完善企業出海本地化的營銷體系;第四要夯實技術人才基礎,構建多學科人才培養和復合型學科體系;第五要優化市場經營環境,推動海關協同車管、稅務等相關單位在口岸配套建設一站式服務平臺,打造出海汽車產業鏈供應鏈金融服務體系。

做好城鄉融合大文章

城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求。習近平總書記多次強調要著力構建城鄉融合發展新格局。廣東省深入貫徹落實習近平總書記和黨中央決策部署,以產業聚集融合發展為抓手推動富民興村,高位謀劃推進“環南昆山—羅浮山縣鎮村高質量發展引領區”(下稱“引領區”)建設,積極探索廣東省縣鎮村高質量發展新路徑。

為將引領區打造為世界級森林溫泉康養地、嶺南特色縣鎮村現代化建設樣板、城鄉融合發展先行地,鄧毛穎委員代表九三學社廣東省委會建議加快打通引領區基礎設施聯通“堵點”、積極打造山水資源品牌“亮點”、充分挖掘農民增收“著力點”,把引領區的“施工圖”變為“實景畫”,助推“百千萬工程”加力提速。具體來說,一是實施山水相連工程,推動基礎設施互聯互通;二是整合嶺南森林溫泉品牌,推進高品質溫泉產業集聚;三是挖掘農村產業資源做長產業鏈,帶動農民致富增收;四是實施鄉村風貌景觀提升工程,建設“粵美鄉村”。

“加強鄉村產業融合是推進鄉村全面振興,推動農業增效益、農村增活力、農民增收入的重要抓手。”容錦委員代表臺盟廣東省委會建議,以“開展整縣推進農文旅融合發展試點”工作部署為契機,進一步推動農文旅產業轉型升級,助推鄉村全面振興。他建議,由地方政府牽頭,把鄉村文旅產業融入區域發展一體規劃,根據資源稟賦合理劃分功能區,明確發展目標,實現差異化發展;積極開發各地自然景觀、歷史遺跡、民俗文化等資源,帶動文化興村;建立健全農文旅產業聯盟和合作共同體,加強協同管理,延長產業鏈,實現農文旅項目各方共贏;鼓勵農民合作組織參與農文旅產業開發、共同經營,優化村民參與經營管理的決策機制,進一步帶動農民創業、就業。

增進民生福祉

就業、收入、養老、教育、環保……每年廣東省兩會,民生都是繞不開且熱度最高的話題之一。為增進民生福祉,委員們在大會發言中呼吁,加強緊密型縣域醫共體建設,進一步做好廣東省科學教育工作,構建廢棄物循環利用體系,推進基層治理現代化,著力解決好人民群眾急難愁盼問題。

在“家門口”看好病,一直是基層群眾的樸素心愿,也是黨和政府的工作目標。“百千萬工程”把加強緊密型縣域醫共體建設作為推進基本公共服務一體化的重要內容來抓,有力推動了優質醫療資源下沉。黎錦城委員代表農工黨廣東省委會建議:加強“三醫”聯動改革政策賦能,擴大醫保總額付費試點范圍,讓更多的醫共體享受改革紅利,激發醫共體加強資源整合;多措并舉促進資源下沉,優化組團式幫扶的人員組織工作,開展“造血式”醫療人才培養,完善鄉村醫生培養和養老退出機制;提升“數字醫共體”的支撐效能,推動健康醫療領域公共數據資源開發利用,針對鄉鎮衛生院對外服務系統,優先進行升級改造;建立精益高效的縣域醫共體治理、運行機制,完善縣級公立醫院薪酬制度改革,科學布局醫療機構,配置衛生資源。

在推動教育高質量發展進程中,廣東認真落實教育“雙減”,積極創新教育模式,科學教育“加法”取得不俗成績。為進一步做好廣東省科學教育工作,大力推動中小學科學教育從“知識導向”向“素養導向”轉變,王恩科委員建議:加強宣傳引領,建立科學課程實施監督評價機制,確保科學課程方案全面實施;強化師資培養,推動科學教師隊伍不斷壯大;推動校家社協同,充分發揮社會大課堂作用;著力輻射帶動,鼓勵粵港澳科學教育交流發展。

構建廢棄物循環利用體系,是中共中央、國務院著眼高質量發展大局作出的重大決策部署。廣東省積極響應“兩新”政策,2024年全年共統籌超700億元推動實施設備更新和消費品以舊換新,并出臺積極構建廢棄物循環利用體系的系列政策,取得顯著收效。王大平委員代表致公黨廣東省委會建議,以“條抓塊統”完善分揀轉運體系網絡布局,加快行業并購重組,做大做強;以“梯次利用”提升物資循環利用經濟效益,將廢棄物循環利用納入碳減排支持工具范圍;以“壓實責任”提高資源化和再生利用能力水平,大力推廣資源循環型生產模式;以“制度保障”強化廢棄物循環利用支持力度,將《廣東省再生資源利用管理辦法》列入立法計劃,加快二手商品鑒定、評估、分級等行業標準研究和制定,以“廣東制造”“廣東再制造產品”“廣東再生資源”等標準引領全省廢棄物回收和流轉體系高質量發展。

基層治理是社會治理的關鍵支撐,是國家治理的重要基石。近年來,廣東在基層治理領域積極探索,取得良好成效,但仍面臨不少挑戰和亟待解決的問題。謝光強委員建議,堅持和發展新時代“楓橋經驗”,推進廣東基層治理現代化。他認為,黨建引領是基層治理的核心,要進一步加強基層黨組織建設,將黨的建設延伸到基層社會治理的神經末梢,發揮基層黨組織服務民生的模范帶頭作用,激發公眾參與治理的積極性。此外,他還建議,以文化建設賦能基層治理,結合各地實際總結提煉基層治理文化內涵,營造崇德向善社會氛圍;建立條塊協同、權責明晰的各部門聯動管理機制,有效整合政府、社會組織、志愿者、社區、企業、居民等多元主體的力量,形成治理合力;進一步運用好現代科技手段,訓練和部署“服務基層社會民生”的“基層治理多模態大模型”,打造便捷高效、綜合性好、協同性強、能滿足復雜多變治理需求的基層治理“一站式”數智化云平臺,實現基層“數智化”治理。

編輯:薛海春