首頁>春秋>聚焦

檔案里的國徽設計細節

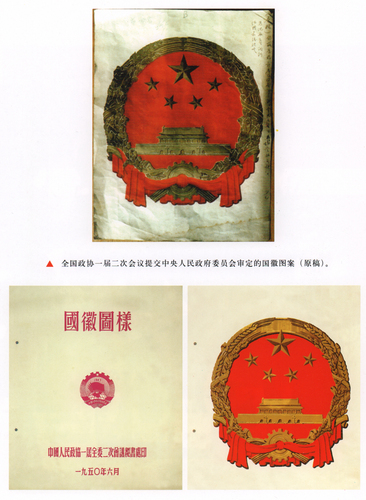

全國政協一屆二次會議秘書處印的國徽圖案

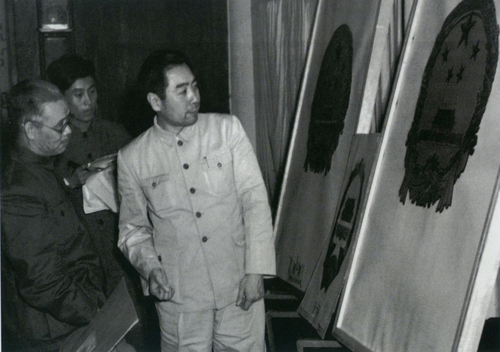

周恩來在政協第一屆全國委員會第二次會議上審閱國徽圖案。

1949年9月25日晚,毛澤東、周恩來在中南海豐澤園主持座談會,聽取關于國旗、國徽、國歌、紀年、國都問題的意見。關于國徽方案,與會者意見很不統一。毛澤東說:“國旗決定了,國徽是否可慢一點決定,等將來交政府去決定?”但最后意見依舊不統一,毛澤東決定:“原小組繼續存在,再去設計。”

因國徽沒有確定,所以在開國大典時,天安門城樓最上方沒有國徽,而是懸掛了橫幅“中華人民共和國中央人民政府成立典禮”。

全國政協一屆一次會議決定

成立兩個國徽設計組

根據1949年9月25日座談會討論的結果,全國政協一屆一次會議決定,國徽圖案邀請專家另行擬制,馬敘倫、沈雁冰領導原第六小組成員組成國徽組和國徽審查小組,繼續擬制任務。周恩來指示應多吸收一些專家來共同設計國徽。于是馬敘倫等邀請清華大學營建系和國立北平藝專(后為中央美術學院)成立兩個設計組,負責國徽的設計工作。

清華大學國徽設計組由著名建筑學家梁思成擔任組長,成員有建筑學家林徽因,營建系教師莫宗江、李宗津、朱暢中、汪國瑜、胡允敬、張昌齡、羅哲文等。國立北平藝專小組成員有張仃、張光宇、周令釗、鐘靈等。

10月23日,清華大學國徽設計組林徽因與她的助手莫宗江設計了一幅以玉璧為主體的國徽圖案,后經清華大學中國美術史教授鄧以蟄、工藝美術史教授王遜、雕塑家高莊及梁思成等集體討論,完成第一個國徽圖案設計,并寫下《擬制國徽圖案說明》:

擬制圖案以一個璧(或瑗)為主體,以國名、五星、齒輪、嘉禾為主要題材;以紅綬穿瑗的結襯托而成圖案的整體。也可以說,上部的璧及璧上的文字,中心的金星齒輪,組織略成漢鏡的樣式,旁用嘉禾環抱,下面以紅色組綬穿瑗為結束。顏色用金、玉、紅三色。

大小五顆金星是采用國旗上的五星,金色齒輪代表工,金色嘉禾代表農。這三種母題都是中國傳統藝術里所未有的。不過漢鏡中的形的弧紋,與齒紋略似,所以作為齒輪,用在相同的地位上。漢鏡中心常有四瓣的鈕,本圖案則為五角的大星;漢鏡上常用的乳,小五角星也是乳的變形。全部做成鏡形,以象征光明。嘉禾抱著璧的兩側,綴以紅緩。紅色象征革命。紅緩穿過小瑗的孔成一個結,象征革命人民的大團結。紅綬和瑗結采用的摺紋樣式是南北朝造像上所常見的風格,不是西洋系統的緞帶結之類。

這只是一幅草圖,若蒙核準采納,當即繪成放大的準確詳細的正式彩色圖、墨線詳圖和一個浮雕模型呈閱。

林徽因 雕飾學教授,做中國建筑的研究

莫宗江 雕飾學教授,做中國建筑的研究

參加技術意見者

鄧以蟄 中國美術史教授

王 遜 工藝史教授

高 莊 雕塑教授

梁思成 中國雕塑史教授,做中國建筑的研究

清華大學的國徽圖案采用了灰色調風格。以大孔璧作為國器象征,同時暗含完璧歸趙、祖國統一之意,配以金色漢隸書國名和象征革命的紅綬,紅綬皺褶則模仿南北朝造像。這個方案的整體圖案組合成漢鏡樣式,散發著濃郁的文人氣息。

清華大學的方案首次將國旗上的五顆星設計入國徽圖案,且“以紅綬穿瑗的結襯托”也應用在后來的國徽中,用玉璧的造型已具備了后來國徽是浮雕而不是一幅圖畫的象征。

1950年1月,中央美術學院成立,張仃擔任實用美術系主任、教授,他帶領中央美院國徽設計小組做了一個方案。張仃和周令釗曾合作繪制開國大典紀念郵票、全國政協紀念郵票,他們或許受圖案上的天安門的啟發,加上張光宇的贊成支持,于是便設計出以天安門為主體的仿政協會徽的國徽圖案,其天安門為斜透視圖。

政協常委會會議審議

七個備選國徽圖案

1950年6月1日,馬敘倫就國徽設計向全國政協常委會呈交報告:

現在國旗、國徽、國歌、國都、紀年方案審查委員會,又據專家參加原來選出比較可供選擇的五種國徽圖案,另外擬制了兩種,其中一種,仍然取法原來五種造意,而于形式上略加變更。另外一種則造意略有不同,著重于中國民族形式的表現。現將這兩種新擬的圖案,連同原來的五種,一并送審核并請提出(交)全國委員會全體作最后決定。

附送國徽圖案七種

召集人 馬敘倫

1950年6月1日

報告中的國徽圖案7種中,“原來選出”的5種是張仃、鐘靈設計的5個圖案。于形式上略有變更的是張仃、周令釗設計的另一個圖案。遺憾的是現藏的國徽設計圖稿中,未找到這個圖案。但有檔案可以印證,這個圖案與張仃、鐘靈設計的5個圖案相似,是“仿(政協)會徽形式”的,中間是一個彩色的斜透視的寫實的天安門圖形。

1950年6月10日,政協第五次常務委員會會議討論第6小組送審的7個國徽圖案。6月11日下午4點召開的國徽小組會議上,馬敘倫傳達了政協常委會會議的審議情況:

關于國徽這件工作我們籌備時間相當長了,曾交大會審查未獲得適當解決。我想在這次中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第二次會議能獲得解決。不過前經第五次常務委員會議議決采取國徽為天安門圖案,其次里邊設計過程可讓他們作報告。

在討論時,梁思成對“采用天安門式”的方案發表了意見:

我覺得一個國徽并非一張圖畫,亦不是畫一個萬里長城、天安門等圖式便算完事,其主要的是表示民族傳統精神,而天安門西洋人能畫出,中國人亦能畫出來的,故這些畫家所繪出來的都相同。然而并非真正表現出中華民族精神,采取用天安門式不是一種最好的方法,最好的是要用傳統精神或象征東西來表現的。同時在圖案處理上感覺有點不滿意,即是看起來好像是一個商標,顏色太熱鬧庸俗,沒有莊嚴的色彩,又在技術方面:1、紙用顏色印,2、白紙上的顏色要相配、均勻,3、要做一個大使館門前雕塑,將在雕塑上不易處理,要想把國徽上每種顏色、形狀表現出來是不容易的,4、這個國徽將來對于雕塑者是一個艱巨的工作。

在會上,沈雁冰對采取天安門圖形表示同意,因為他是代表中國五四運動與新中國誕生之地,以及每次大會在那里召集的。最好是里邊不要寫“中華人民共和國”幾個字,看起來有點太俗了。

會議最后,“原則上通過天安門圖形”。

會議后,周恩來總理約請了梁思成。周總理表明了以天安門為主體設計國徽圖案的意向。第二天,梁思成在清華新林院8號的自己家中,向清華國徽設計小組全體成員傳達了周總理的指示精神,并介紹了中央美院設計小組的圖案和政協國徽審查小組的意見,組織清華設計小組開始新一輪的設計工作。

全國政協一屆二次會議

討論國徽設計的兩種思路

6月15日晚8點,中國人民政治協商會議第一屆全國委員會第二次會議國徽組第一次會議上梁思成和田漢發了言。梁思成說:

周總理指示我,要以天安門為主體,設計國徽的式樣,我即邀請清華營建系的幾位同人,共同討論研究,我們認為國徽懸掛的地方是駐國外的大使館和中央人民政府的重要地方,所以他必須莊嚴穩重。因此,我們的基本看法是:

(1)國徽不能像風景畫。國徽與國畫必須要分開,而兩者之間有一種可稱之為圖案。我們的任務是要以天安門為主體,而不要成為天安門的風景畫,外加一圈,若如此則失去國徽的意義,所以我們要以天安門為主體,須把他程式化,而使他不(像)風景畫。

(2)國徽不能像商標。國徽與國旗不同,國旗是什么地方都可以掛的,但國徽主要是駐國外的大使館懸掛,絕不能讓他成為商標,有輕率之感。

(3)國徽必須莊嚴。歐洲十七八世紀的畫家開始用花花帶子,有飄飄然之感。我們認為國徽必然是莊嚴的,所以我們避免用飄帶,免得不莊嚴。至于處理的技術,我們是采用民族形式的。

田漢說,梁先生最要避免的是國徽成為風景畫,但也不必太避免。我認為最要考慮的是人民的情緒,哪一種適合人民的情緒,人民就最愛他,他就是最好的。張仃先生設計的與梁先生設計的頗有出入,他們兩方面意見不同。非常重要。梁先生的離我們遠些,張先生的離我們近些,所以我認為他們兩位的意見需要統一起來。

討論決定:將梁先生設計的國徽第一式與第三式合并,用第一式的外圍,用第三式的內容,請梁先生再整理繪制。

在這次會議上,張仃也提交了他們的修改方案,其關于國徽應征圖案說明書為:

國徽應征圖案設計含義

一、 紅色齒輪、金色嘉禾、象征工農聯盟。齒輪上方,置五角金星,象征工人階級政黨——中國共產黨的領導。

二、 齒輪嘉禾下方結以紅帶,象征全國人民大團結,國家富強康樂。

三、 天安門——富有革命歷史意義的代表性建筑,是我五千年文化,偉大、堅強、英雄祖國的象征。

附設計人意見書

在國徽草案設計過程中,因清華大學梁思成諸先生亦在進行設計,為互相充實內容與表現形式,故一度交換意見,對梁先生之設計理想,頗表欽佩,我們的設計接受了梁先生很多寶貴意見,但與梁先生意見相左部分,仍加保留。故附上意見書,作為補充說明:

一、 關于主題處理問題

梁先生認為:天安門為一建筑物,不宜作為國徽中構成物,圖式化有困難,宜避免畫成一張風景片,要變成次要裝飾。

設計者認為:齒輪、嘉禾、天安門,均為圖案主要構成部分,尤宜以天安門為主體,即使畫成風景畫亦無妨(世界各國國徽中畫地理特征的風景畫是很多的)不能因形式而害主題。

二、 關于寫實手法問題

梁先生認為:國徽造型最好更富圖式化、裝飾風,寫實易于庸俗。

設計者認為:自然形態的事物,必須經過加工,才能成為藝術品,加工過分或不適當,不但沒有強調自然事物的本質,反而改變了它的面貌。譬如群眾要求嘉禾式樣是非常現實的,又非常富于理想的,金光閃閃,顆粒累累。尚僅從形式上追求,無論出自漢磚也好,魏造像也好,不能滿足廣大人民群眾美感上的要求的,寫實是通俗的,但并不是庸俗的。

三、 關于繼承美術歷史傳統問題

梁先生認為:國徽圖案應繼承美術上歷史傳統,多采用民族形式。

設計人認為:梁先生精神是好的,但繼承美術上歷史傳統,應該是有批判的,我們應該繼承服務人民的部分,批判反人民的部分——這是原則,更重要的:不是一味模仿古人,無原則歌頌古人,而是“推陳出新”。

梁先生認為:國徽中彩帶仿六朝石刻為高古,唐帶就火氣重了。

設計者認為:六朝的、唐的石刻造型都可取法,看用于什么場合,有些六朝石刻佛像彩帶,表現靜止,確是精構,倘用在國徽中,就太靜止了,而唐之吳帶是運動的,所謂吳帶當風,國徽彩帶采用這種精神,正適應革命人民奔放感情的要求。

四、 關于色彩運用問題

北京朱墻、黃瓦、青天,為世界都城中獨有之風貌,莊嚴華麗,故草案中色彩,主要采朱、金(同黃)、青三色。此亦為中華民族色彩,但一般知識分子因受資本主義教育,或受近世文人畫影響,厭此對比強烈色彩,認為“不雅”(尤其厭群青色,但不可改為洋普藍及孔雀藍,否則中國氣味全失,且與朱金不和)。實則文人畫未發展之前,國畫一向重金、朱,敦煌唐畫,再早漢畫,均是如此。更重要的是廣大人民,至今仍熱愛此豐富強烈色彩,其次非有強烈色彩,不適合裝飾于中國建筑上,倘一味強調“調和”,適應書齋味,一經高懸,則黯然無光,因之不能使國徽產生壯麗堂皇印象。

設計者:張仃

提供技術意見者:張光宇 周令釗

助理繪畫者:張肇基

通訊處:中央美術學院

一九五零年六月十五日

兩個國徽設計小組,站在各自的文化立場,依據各自的審美理念,通過國徽設計表達各自對新中國的理解。張仃追求的是中國老百姓喜聞樂見的民間風格,梁思成追求的是中國知識精英認同的古典趣味。

兩個方案各有贊成者

贊成梁思成方案的較多

1950年6月17日,清華大學營建系國徽設計小組在梁思成、林徽因的領導下,提交了新設計的國徽圖案和《國徽設計說明書》。

國徽設計說明書

設計人:國立清華大學營建系

一、 我們的了解是:

國徽不是尋常的圖案花紋,它的內容的題材,除象征的幾何形外,雖然也可以采用任何實物的形象,但在處理方法上,是要強調這實物的象征意義的。所以不注重寫實,而注重實物的形象的簡單輪廓,強調它的含義而象征化。

它的整體,無論是幾件象征的實物,或幾何形線紋的綜合,必須組成一個容易辨認的、明確的形狀。

這次的設計是以全國委員會國徽小組討論所決定采用天安門為國徽主要內容之一而設計的。

因為天安門實際上是一個龐大的建筑物,而它前面還有石橋、華表等許多復雜的實物,所以處理它的技術很需要考慮,掌握象征化的原則,必然:

(一)極力避免畫面化,不要使它成為一幅風景畫,這就要避免深度透視的應用,并避免寫真的色彩。

(二)一切需圖案化、象征化。象征主題內容的天安門,同其他象征的實物的畫法的繁簡必須約略相同,相互組成一個圖案。

二、 這個圖案的象征意義

圖案內以國旗上的金色五星和天安門為主要內容。五星象征中國共產黨的領導與全國人民的大團結;天安門象征新民主主義革命的發源地,與在此宣告誕生的新中國。以革命的紅色作為天空,象征無數先烈的流血犧牲。底下正中為一個完整的齒輪,兩旁飾以稻麥,象征以工人階級為領導,工農聯盟為基礎的人民民主專政。以通過齒輪中心的大紅絲結象征全國人民空前鞏固團結在中國工人階級的周圍。就這樣,以五種簡單實物的形象,藉紅色絲結的聯系,組成一個新中國的國徽。

在處理方法上,強調五星與天安門在比例上的關系,是因為這樣可以給人強烈的新中國的印象,收到全面含義的效果,為了同一原因,用純金色浮雕的手法,處理天安門,省略了繁瑣的細節與色彩,為使天安門象征化,而更適合于國徽的體裁。紅色描金,是中國民族形式的表現手法,兼有華麗與莊嚴的效果,采用作為國徽的色彩,是為中國勞動人民所愛好,并能代表中國藝術精神的。

一九五零年六月十七日

從清華大學和中央美術學院的圖案說明上,我們可以看到,兩者在對國徽的藝術要求和形式處理上是有分歧的,也存在著兩者藝術水準的分野。

張仃先生率先提出國徽中采用天安門圖形,并被常委會接受,是歷史事實。但國徽設計不僅僅是一個要不要天安門的問題。這在第6小組副組長沈雁冰的《國徽審查小組報告》中有明確的體現:

國徽審查小組報告

沈雁冰

贊成梁思成新作圖樣(金朱兩色、天安門、五星)者,計有:張奚若、鄭振鐸、廖承志、蔡暢、邵力子、陳嘉庚、李四光(李未到,然昨天已表示贊成此圖之原始草樣)。

邵力子贊成該圖樣時,提一意見,主張把梁的原始草樣之一與此次改定之樣綜合起來,使此改定樣的天安門更像真些。

贊成的理由:梁圖莊嚴,藝術結構完整而統一(邵力子說張圖美麗而梁圖莊嚴)。

田漢、馬夷老,說兩者各有所長。

馬先生對于梁圖,認為天安門用金色,與今日之為紅色者不符,與革命的意義上有所不足。

關于梁圖之天安門改色一層,小組會上有過研究,廖承志且以色紙比附,結果認為紅地金色有些莊嚴感,配以或雜以他色,皆將弄成非驢非馬。

雁冰曾詢在組以外見過此兩圖者之意見,或言張圖美麗,或言梁圖完整,而覺得兩圖都不理想。

在年長的一輩人中間,對于張圖意見較多,對于梁圖意見較少。

報告呈上,請尊決。

這份報告顯示,梁、張的方案各有贊成者,但贊成梁思成方案的較多。這個結果,與評審小組成員幾乎都是當時中國的高級知識精英這一特殊背景有關。

全國政協一屆二次會議上

毛澤東主席提議 “起立表決”

經過多次修改完善,兩個設計小組給出的國徽定稿在風格和元素創意等方面已經出現一定程度的趨同。比如,兩個方案都有天安門、齒輪、麥穗、五星等元素。不同的是,清華大學設計的是正面透視圖像,顏色為金色和紅色兩種;中央美院設計的是側面斜視的透視圖像,顏色豐富。審查小組在兩個設計圖案前,有點左右為難,難以取舍。

這時,李四光一句話,打破了僵局:“清華大學的設計方案中的天安門生動、逼真,看上去感覺深沉,天安門前的廣場也感覺非常開闊。”李四光的一席話,得到了審查小組的認可。周恩來也頻頻點頭,最后一錘定音,指著清華大學營建系設計的第二圖的圖案說:“就定它吧。”

1950年6月23日下午4時,全國政協一屆二次會議在中南海懷仁堂召開,在七項會議議程中,第四項是審查國徽。

毛澤東主席拿起一張圖案說:“經過全國委員會常委會研究后,認為這個圖案是比較好的,是不是在這次會上我們原則通過,有些修改,可交常委會去研究,因為國徽有關全國性,請起立表決。”表決結果,138人贊成,占絕大多數。隨即提請中央人民政府核準公布。

6月28日,在中南海勤政殿召開的中央人民政府委員會第八次會議上,中華人民共和國國徽表決通過。國徽圖案說明寫道:“國徽的內容為國旗、天安門、齒輪和麥稻穗,象征中國人民自‘五四’以來的新民主主義革命斗爭和工人階級領導的、以工農為基礎的人民民主專政的新中國的誕生。”

(本文作者為北京古都學會影像專委會副主任)

編輯:廖昕朔