首頁>書畫>畫界雜志>2025年第二期

化傳統于創新之中

習近平總書記的深厚文化情懷一以貫之,特別是圍繞新時代文化建設提出了一系列具有原創性、突破性的新思想、新觀點、新論斷,形成了

習近平文化思想。通過學習,我認為可以從以下幾個方面把握:要聚焦“建設文化強國、建設中華民族現代文明”這個文化使命;要堅持以人民為中心這個根本立場;要扎實走好“把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合”這條必由之路;要善用“創造性轉化、創新性發展”這個方略方法;要彰顯“堅定文化自信”這個時代精神特質。

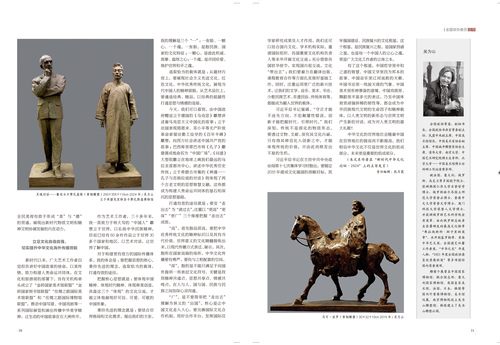

宋慶齡和她的戰友(雕塑)高200cm 2024年 /吳為山 立于宋慶齡故居

堅持以人民為中心根本立場,激發文化創新創造活力

新時代文化工作者的著眼點、落腳點以及藝術與情感的聚匯點是生活與人民。

習近平總書記指出,“人民不是抽象的符號”。人民是社會生活的主體。作為文藝工作者,要在對無數個現實生命的觀照、體驗中,在人和事的交融中,在時代發展的洪流中,在對歷史的反思和對未來的前瞻中,走進那些有血有肉的精神實體,去感受“人民”二字的真正價值。

深入生活不是簡單的口號。生活既包含火熱的現實生活,也涵蓋歷史這個間接的生活,它是由物質遺產和非物質文化遺產所實證以及由文字所記載的生活。我們要把中華民族史、中國共產黨黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史,以及民主黨派歷史、多黨合作史,和新時代以來取得的歷史性成就,融會貫通,系統學習。要善于將歷史上的人和事,與當下的社會發展聯系起來思考,并由此感悟中華文明的連續性;以大歷史觀、大文化觀、大時代觀去感悟“人民”與“生活”的真諦。

只有真正理解了“人民”二字,才能懂得為何“扎根”,如何“扎根”;只有在歷史的縱深與時代的廣闊實踐中去體悟生活的本真,才能挖掘創作的富礦、找到靈感的源泉。

這種理解和體悟是創作的基礎,但是,光有理性層面的認識仍然不夠。要進一步迸發出創新創造的活力、從高原向高峰攀登,還必須有文藝工作者強烈的情感傾注和精神境界的升華。

習近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話中指出,“要拆除‘心’的圍墻,不僅要‘身入’,更要‘心入’、‘情入’。”作為一個創作的實踐者,習近平總書記的話讓我有強烈的共鳴。

每年的12月13日是國家公祭日,這讓我想到17年前所創作的《侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館組雕》。這組作品已經在聯合國總部以及多國巡展,被多個國家收藏、陳列,甚至被收入到韓國的小學課本中。許多外交官、國際友人都說,這組作品不言自明:中國人民的災難也是世界人民的災難,它呼喚著世界和平,為人類命運的悲情奏上了安魂曲。

創作這組作品時,真正讓我難忘的不僅是冒著酷暑露天勞作或連續十幾個小時在雕塑架上投入創作的情景,更主要的是,有一種情和魂統攝我的心。我訪問大屠殺幸存者常志強,他曾親眼看著自己的母親和弟弟被日本兵刺死,七十多年過去,恍惚的噩夢依然纏繞著他。由此,我也進入他的世界,腦子里回旋著歷史的吶喊!個人情感油然融入民族情感、人類命運,繼而刻下那血腥的風雨和三十萬亡靈的靈魂。

無數事實說明,凡是感人的藝術作品都深蘊著作者對人民、對生活深深的理解所產生的強烈情感;經典的文藝作品都是誕生于擁有高尚人格和獨特靈魂的藝術家之手。20世紀德國版畫家珂勒惠支的作品閃爍著愛的光芒;中國畫家蔣兆和的《流民圖》折射著悲天憫人的情愫;人民英雄紀念碑浮雕刻載著藝術家對中國人民站起來的真摯感情。

宋慶齡和她的戰友(局部)(雕塑) /吳為山

把握中華民族文明突出特性,發展全民美育,提高人口素質

習近平總書記鮮明提出中華文明的“五大突出特性”,使我們更進一步認識到中華文明五千多年連綿不斷,五十六個民族文化多元激蕩、互補融合,形成集包容性與統一性于一體的特征;以“四海之內皆兄弟”的溫潤,在新時代倡導構建人類命運共同體而凸顯的和平性;以吐故納新的強大生命力、蓬勃向前而呈現連續性與創新性。

只有深刻理解中華民族突出特性,才能充分認識到“兩個結合”在新時代所形成的生動的、有機的、富有活力的文化生命體的獨特價值。

我們必須充分認識到中國式現代化人口規模巨大這一“顯著特征”,要通過物質文明與精神文明的協調發展來提升人口素質,進而使規模巨大的人口轉化為實現現代化的資源和強大的動力。

如何提升全民素養?思想的引領、文化的浸潤、教育的影響等等都是重要方面。今天,我們還必須站在建設中華民族現代文明的新高度上,深刻理解美育的時代價值,站在全面深化改革新任務、新要求的角度上,把握美育對于促進創新創造的基礎性作用。

改革需要創新精神,創新源自思想的活躍、文化的活力,而全民素養的提升正是創新創造的基礎,是培育規模宏大的優秀文化人才隊伍的種子庫。全民美育具有全面性、終身性,它浸潤于整個社會發展之中。這些年,中國美術館打造的“為新時代人物塑像”活動影響全國,與北京大學、清華大學等高校和一大批中小學校廣泛開展美育合作,將經典作品送至邊疆少數民族地區和革命老區,特別是著力推動美術經典進教材、呼吁推動書法進課堂等,都取得了明顯成效。這些都讓我們看到,在更好滿足人民群眾審美需求、情感需求的同時,推進全民美育有助于形成“美”與“德”的貫通,展現出新時代物質文明和精神文明協調發展的內在動力。

靈魂對話—魯迅與卡贊扎基斯(青銅雕塑)200×355×116cm 2024年 /吳為山

立于希臘克里特島卡贊扎斯基博物館

立足文化自信自強,切實提升中華文化海外傳播效能

新時代以來,廣大藝術工作者自覺擔負講好中國故事的使命,以美傳情,助力構建人類命運共同體。在文化和旅游部的部署下,各有關機構牽頭成立了“金磚國家美術館聯盟”“金磚國家圖書館聯盟”“絲綢之路國際美術館聯盟”和“絲綢之路國際博物館聯盟”,推動中國寫意、中國戲劇等一系列國際展覽和演出傳播中華美學精神,讓生動的中國故事在五大洲傳開。

作為藝術工作者,三十多年來,我一直致力于將大寫的“中國人”雕塑立于世界,以弘揚中華民族精神。目前已經有60余件作品立于世界30多個國家和地區,以藝術對話,讓世界了解中國。

對于構建更有效力的國際傳播體系,我的體會是:要把握思想的核心,秉持先進的理念,選取恰當的載體,打通有效的途徑。

把握核心思想就是:要體現中國精神、體現時代精神、體現審美創造。具備這三個“體現”的文化交流,才能立體地展現好可信、可愛、可敬的中國形象。

秉持先進的理念就是:要結合世界格局和文化需求,提出我們的主張。我的理解是三個“一”:一張臉、一顆心、一個魂。一張臉,是指民族、國家的文化特征;一顆心,是彼此坦誠、真摯、溫厚之心;一個魂,是共同珍愛、維護世界和平之魂。

選取恰當的載體就是:從題材內容上,要展現社會主義先進文化、紅色文化、中華優秀傳統文化,展現當代中國人的精神面貌。從藝術品位上,要遴選經典、精品,以經典的超越性打通思想與情感的連接。

今天,我們可以看到,由中國政府贈送立于德國的《馬克思》雕塑講述著馬克思主義中國化的故事;立于法國表現周恩來、鄧小平等無產階級革命家留法勤工儉學的《百年豐碑》雕塑,向西方社會講述中國共產黨的故事;巴西庫里蒂巴市將《孔子》雕像落成地命名為“中國廣場”,《問道》大型組雕立在地球上離我們最遠的烏拉圭首都市中心,講述中華優秀歷史傳統;立于希臘古市集的《神遇—孔子與蘇格拉底的對話》則體現了兩個古老文明的思想智慧交融。這些都成為構建人類命運共同體的基石和深沉的思想基礎。

馬可·波羅(青銅雕塑)30×32×10cm 2019年 /吳為山

打通有效的途徑就是:要變“走出去”為“請過去”,注重以“更高”“更深”“更廣”三個維度把握“走出去”成效。

“高”,首先指品質高。要把中華優秀傳統文化的精神標識以及具有當代價值、世界意義的文化精髓提煉出來,以現代傳播方式表達、展示。其次,指所在國家高端的場所,中華文化傳播要有尊嚴,要有與之相配套的空間。

“深”,指的是不能只滿足于向國外提供一些表層文化符號,關鍵是找到精神共通點、思想共享點、情感共鳴點,在人與人、國與國、民族與民族之間加深心靈溝通。

“廣”,是不要簡單把“走出去”理解為狹義的“出國”。核心是讓中國文化走入人心。要完善國際文化合作機制,用好合作平臺,發揮國際漢學家研究成果及人才作用。我們還可以結合國內文化、學術機構實際,邀請國際組織、各國重要文化機構負責人等來華開展文化交流;充分借助各國駐華使節,實現國內促交流,文化“帶出去”;我們要著力在翻譯出版、課程教育合作等方面扎實做好基礎工作,同時,注重運用更廣泛的新興技術,讓我們的文學、音樂、美術、書法、少數民族藝術、非遺民俗、傳統體育等,都能成為融入世界的載體。

習近平總書記強調,“守正才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤,創新才能把握時代、引領時代。”我們深知,傳統不是固化的物質形態,要透過文物、文獻,深究其文化內涵。只有得其神且化入創新之中,才能體現傳統的價值,并由此而煥發出不息的生機。

習近平總書記在主持中共中央政治局第十七次集體學習時指出,要錨定2035年建成文化強國的戰略目標,筑牢強國建設、民族復興的文化根基。這個根基,是民族復興之根,是國家昌盛之基,也是每一個中國人的立心之魂,更是廣大文化工作者的立身之本。

有了這個根基,中國哲學里中和之道的智慧、中國文學里民為邦本的故事、中國音樂里江河流韻的天籟、中國書法里一線接天涯的氣象、中國美術里形神兼備的意境、中國戲曲里、舞蹈里豐富多元的表達,乃至中國體育里頑強拼搏的韌性等,都會成為中華民族現代文明的生命因子和精神載體,以人類文明的新形態與世界文明產生新的對話,成為對人類文明的最大禮敬!

中華文化的世界地位會隨著中國在世界地位的提高而不斷提高,我們相信中華文化不僅是世界文化的組成部分,未來更是重要的組成部分。

(本文系作者在“新時代中華文化論壇·2024”上的主旨發言)

吳為山

全國政協常委、副秘書長,全國政協書畫室常務副主任,民盟中央副主席,中國美術館館長,中國美術家協會副主席,中國城市雕塑家協會主席。清華大學、南京大學、中國藝術研究院博士生導師,北京大學—中國美術館博士后科研工作站首席導師。

被法國、意大利、俄羅斯、烏克蘭等多國授予院士,獲頒韓國仁濟大學名譽哲學博士,俄羅斯赫爾岑國立師范大學榮譽正博士,香港中文大學榮譽文學博士,澳門科技大學榮譽人文學博士,并獲頒俄羅斯藝術科學院金質獎章、由白俄羅斯總統親自簽署頒發的最高文化勛章“弗拉西斯科·斯卡里納獎章”、米開朗基羅勛章、首屆中華藝文獎、全國德藝雙馨工作者獎、“中華之光”年度人物、“2021年度全國政協委員優秀履職獎”等多項國際國內榮譽獎項。

雕塑個展曾在中國國家博物館、聯合國總部、意大利國家博物館、英國皇家美術院、法國、日本、韓國等國內外重要博物館、美術館巡展。南京博物院設立吳為山雕塑館,韓國建立了吳為山雕塑公園。

責任編輯:張月霞

編輯:畫界 邢志敏