首頁>專題>12屆全國政協雙周協商座談會>十二屆全國政協第十八次雙周協商座談會 十二屆全國政協第十八次雙周協商座談會

全國政協民族地區城鎮化進程中就業問題雙周協商座談會發言摘登

全國政協委員、臺盟云南省委專職副主委陳俊驄:

推動在原居住地定向就業

少數民族地區城鎮化,不是簡單地將人員遷移到大中小城市,或將勞動力勞務輸出到發達地區打打工,增加點收入而已。一般來說,勞動力不會從發達地區自然流動到欠發達地區就業,少數民族地區的發展主要還得依靠當地勞動力,只有當地勞動力實現充分的就地就業,才能推動少數民族地區城鎮化建設,帶動當地經濟社會全面發展。祖國邊疆需要有人駐守,農村、山區需要有人就業來發展,不能再讓欠發達的少數民族地區繼續“空巢化”。另外,國家戰略需要邊疆少數民族地區沿邊開發開放,勞動力素質提高和充分就業尤顯重要。

十八屆三中全會強調“使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用”,少數民族地區就業問題除了遵循市場作用原則外,還要依靠政府發揮引導作用。為此,建議:

一、 應從國家層面創新思路,出臺政策。降低門檻,實施少數民族地區群眾定向培養計劃,通過加強基礎教育、職業教育,提高勞動力素質;通過加快城鎮化進程,指導布局特色產業,創造性設置就業扶持崗位,儲備沿邊開發開放人才;通過制定保障政策,輔導少數民族地區勞動力在原居住地定向就業。

二、 利用現有教育資源和機構,特設職業技能提高教程,降低培養勞動力人才門檻,定向讓少數民族地區就業人群有機會受教育、再教育,特別是職業教育。在優惠政策中設定前提條件,讓享受特別入學、助學待遇的人員定向回原居住地就業。

三、 在推動城鎮化進程中,要注意提供低門檻、低成本的就業與創業環境,鼓勵自主創業;特別要輔導那些享受政府優惠扶持的企業留出就業崗位給當地勞動力。

四、 對少數民族地區就業崗位要實行差別化管理,保障崗位待遇,吸引當地勞動力人才能夠長期就地就業。

全國政協委員、九三學社新疆維吾爾自治區委主委賈殿贈:

引導少數民族畢業生在內地就業創業

中央對新疆的人才培養工作特別是少數民族人才培養工作始終高度關注。國家先后啟動了內地高校支援新疆培養少數民族協作計劃(簡稱“協作計劃”)、內地新疆高中班(簡稱“內高班”)辦學計劃等,利用內地高校優質高等教育資源為新疆培養高素質的少數民族高層次人才。目前,以“協作計劃”、“疆內直招計劃”等各種形式在內地高校就讀的新疆少數民族大學生已達到4.8萬余人,涉及內地近400所高校。

隨著全國高校畢業生人數逐年遞增,高校畢業生就業形勢整體趨緊,內地高校新疆籍少數民族畢業生就業同樣面臨困難和挑戰,原因來自畢業生、就讀高校、用人單位、政府等多個層面。引導內地高校新疆籍少數民族畢業生在內地就業創業,對推動建立各民族相互嵌入式的社會結構和社區環境,有序擴大新疆少數民族群眾到內地接受教育、就業、居住的規模,促進各民族間的相互了解與融合具有重要意義。為此建議:

一、 從國家層面研究制定促進內地高校新疆籍少數民族畢業生在內地就業的傾斜政策和具體措施。內地國家機關、事業單位在面向社會公開招聘工作人員時,可參照對服務期滿的“大學生村官”以及“三支一扶”人員的照顧的做法,對內地高校新疆籍少數民族畢業生的筆試成績予以適當加分照顧。內地各類企業和其他非公有制經濟組織如招收內地高校新疆籍少數民族畢業生就業,可享受稅費減免政策等。

二、 將促進內地高校新疆籍少數民族畢業生在內地就業納入十九省市援疆工作計劃和年度考核目標,其他省市自治區可參照執行。

三、 有新疆籍少數民族學生就讀的內地高校積極推動新疆籍少數民族畢業生在當地就業,對新疆籍少數民族畢業生提供有針對性的就業、創業的指導、咨詢和服務。

全國政協委員、內蒙古伊利集團董事長潘剛:

對少數民族群眾就業要“領著進、護著出、用心留”

我想用“進、出、留”這三個字來說明民族地區城鎮化進程中的幾個相對典型的就業形態。

一、 “進”,是指少數民族群眾,諸如我們的牧民,進入新型城鎮中,如何在新的身份和生活方式下實現新的擇業和就業,實現從第一產業向二三產業的職業演進。

二、 “出”,是指如何讓少數民族群眾,特別是年輕的少數民族子弟輕松自信走出家鄉、跨出語言文化障礙,得以在其他區域解決就業。

三、 無論是進入新型城鎮后開始新工作的群眾,還是外出務工的子弟,如何讓他們在新崗位上能留住、穩住,實現長期安心工作,這是“留”的問題。

就這三個就業形態,我也再用三個詞來做針對性的化解,分別是“領著進”、“護著出”、“用心留”。

一、 對少數民族群眾就業必須耐心地“領著進”。針對他們溝通弱、文化低、技能不足這些現實問題,在新擇業、就業的過程中,都需要我們政府部門及用人企業發揮更多的引導作用,增加更多的培訓機會,用較長的時間、較大的耐心領著少數民族群眾進入新工作狀態。

二、 “護著出”的意思是,民族地區的相關單位和機構要對外出少數民族子弟提供引導、保護的服務。引導在于,要做好就業信息及時傳遞和就業技能先期儲備;保護在于,可以先期接觸外地的就業單位,爭取更好的支持政策,實現這些年輕的少數民族子弟的有效輸出、簡易輸出,破除障礙,減少折騰。

三、 “用心留”。我認為,民族地區的就業問題,需要的不僅是崗位,更需要從“鄉關何處”的追問走向“鄉關處處”的溫情。如何做到“鄉關處處”,伊利的兩個基本做法是:文化上照應,從細節上重視民族員工的日常生活;發展上呼應,日常對少數民族員工的思想動態、離職原因更為關注,盡量減少因為企業原因,而使得他們被動離職。

編輯:劉小源

關鍵詞:城鎮 少數民族 民族地區 發展 產業

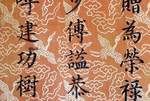

河北南宮發現明成化年間七彩圣旨

河北南宮發現明成化年間七彩圣旨 探訪韓國“世越”號沉船

探訪韓國“世越”號沉船 韓國前總統李明博首次出庭受審否認檢方指控

韓國前總統李明博首次出庭受審否認檢方指控 聯合國秘書長呼吁各國根除腐敗

聯合國秘書長呼吁各國根除腐敗 伊拉克和中國油企簽署油田開發合同

伊拉克和中國油企簽署油田開發合同 意大利總統任命朱塞佩·孔特為新政府總理

意大利總統任命朱塞佩·孔特為新政府總理 空軍“紅劍-2018”演習致力提升體系制勝能力

空軍“紅劍-2018”演習致力提升體系制勝能力 馬德里上演斗牛表演

馬德里上演斗牛表演

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅