首頁>人物·生活>悅·生活悅·生活

方銘:屈原與端午節(jié)

剛剛過去的丙申年端午節(jié)前后,這樣的問題在微信朋友圈中被頻頻提到:端午節(jié)該不該互祝“快樂”?端午節(jié)的起源何在?端午節(jié)與屈原有什么關系?作為中國的傳統(tǒng)節(jié)日,端午節(jié)有著深厚的文化內(nèi)涵,端午文化源遠流長。本期學術欄目,邀請中國屈原學會會長、著名古典文學學者方銘教授談談端午節(jié)。

方銘

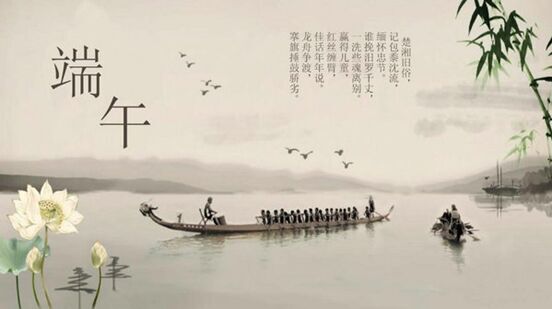

端午節(jié)是中國的傳統(tǒng)節(jié)日,端午文化源遠流長。

2016年6月9日,是農(nóng)歷丙申年的端午節(jié)。端午節(jié)是中國的傳統(tǒng)節(jié)日,2005年11月25日,韓國江陵端午祭被聯(lián)合國教科文組織確定為人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作;2009年9月30日,中國浙江、湖南、湖北等地的端午節(jié)及其傳說也入選聯(lián)合國教科文組織的人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作,說明端午節(jié)習俗影響之大。

一、 端午節(jié)本應稱“端五節(jié)”

端午節(jié)的歷史大概可以追溯到上古時期,一般稱為“五月五日”,專稱“端午”,則可能較晚。有人認為“端五節(jié)”之所以叫“端午節(jié)”,是因為原來的端五節(jié)選擇在五月的第一個午日。也有人認為因周歷建寅,即以正月為寅月,五月為午月,所以“端五”又稱“端午”。但這兩種說法,可能都缺乏說服力。

生活在三國時期至西晉的周處《風土記》一書,記載各地習俗,其書已軼亡,晚唐李匡乂《資暇錄》(又名《資暇集》)一書中載有《風土記》關于“端午”應為“端五”的說法:“端五者,案:周處《風土記》:‘仲夏端五,烹鶩角黍。’端,始也。謂五月初五日也。今人多書‘午’字,其義無取焉。余家元和中端五詔書并無作‘午’字處。而近見醴泉縣尉廳壁有故光福王相題鄭泉記處云:‘端五日。’豈三十年端五之義別有見耶。”或許,“端五”變?yōu)椤岸宋纭保瑑H僅是傳習之訛而已。

南朝梁代人宗懍著有《荊楚歲時記》,記述荊楚農(nóng)事、治病、祭祀、婚嫁等民俗及故事,其中說:“五月俗稱惡月,多禁,忌曝床薦席及忌蓋屋,五月五日謂之浴蘭節(jié),四民并蹋百草之戲,采艾以為人,懸門戶上以禳毒氣,以菖蒲或鏤或屑以泛酒,是日競渡,采雜藥,以五彩絲系臂,名曰辟兵……”據(jù)信是隋人杜公瞻為《荊楚歲時記》所做的注說:“按《異苑》云:‘新野庾寔嘗以五月曝席,忽見一小兒死在席上,俄而失之,其后寔子遂亡。’或始于此。《風俗通》曰:‘五月上屋,令人頭禿。’或問董勛曰:‘俗五月不上屋,云五月人或上屋,見影,魂便去。’勛答曰:‘蓋秦始皇自為之禁,夏不得行,漢魏未改。案《月令》,仲夏可以居髙明,可以遠眺望,可以升山陵,可以處臺榭。鄭玄以為順陽在上也,今云不得上屋,正與禮反。敬叔云見小兒死而禁暴席,何以異此乎。俗人月諱,何代無之,但當矯之歸于正耳。”《異苑》是南朝劉敬叔所撰,內(nèi)容以記載奇聞軼事為主,《風俗通》即《風俗通義》,東漢泰山太守應劭著,記錄漢代民俗,其中大量記載均為異聞傳說。

又杜公瞻注《荊楚歲時記》說:“按《大戴禮》曰:‘五月五日蓄蘭為沐浴。’《楚辭》曰:‘浴蘭湯兮沐芳華。’今謂之浴蘭節(jié),又謂之端午。蹋百草即今人有斗百草之戲也。”這說明在隋代,端午節(jié)已經(jīng)被稱為“端午”了。

按《藝文類聚》卷四《歲時部》引《大戴禮記·夏小正》說:“五月五日,蓄蘭為沐浴也。”又唐韓鄂《歲華紀麗》說五月是“浴蘭之月”,宋吳自牧《夢粱錄》說“五月重五節(jié),又曰浴蘭令節(jié)”。這說明五月端午節(jié)本來是沐浴之節(jié),其習俗應該起源于避夏日病蟲瘟疫之害,禳邪驅(qū)蚊,是與天氣濕熱的變化聯(lián)系在一起的。正因此,端午節(jié)和夏至節(jié)是聯(lián)系在一起的。今日端午節(jié)習俗掛似劍之草菖蒲、懸白艾、系彩絲、佩香囊、戴虎形飾物艾虎、喝雄黃酒,其目的為驅(qū)蚊、殺菌、辟邪、止惡氣,都應該體現(xiàn)的是端午節(jié)原始的意義。

西晉史學家司馬彪《續(xù)漢書·禮儀志》認為五月五日節(jié)日來自于夏代以來的夏至節(jié),節(jié)日來臨時人們常用朱索、五色印門飾止惡氣。而五月作為“惡月”的說法,也與這個時間段開始的病害相關。

編輯:邢賀揚

關鍵詞:方銘 屈原 端午節(jié) 端午快樂 傳統(tǒng)節(jié)日 端午文化

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅