首頁(yè)>收藏·鑒寶>藏聞逸事藏聞逸事

敦煌故事再續(xù)絲路新經(jīng)典

隨著“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的加快推進(jìn),2016年的敦煌,也成為新絲路故事的縮影。

從年初中央美術(shù)學(xué)院與敦煌研究院聯(lián)合主辦的“穿越敦煌”展覽開始,到9月在北京大學(xué)考古文博學(xué)院賽克勒考古與藝術(shù)博物館舉辦的“千年敦煌——敦煌壁畫藝術(shù)精品高校巡展”,從1月上海喜瑪拉雅美術(shù)館“敦煌舊影:晚清、民國(guó)老照片”展覽,到9月底的首屆絲綢之路國(guó)際文化博覽會(huì),從10月在臺(tái)灣師范大學(xué)拉開序幕的“絲路拾珍——敦煌文化藝術(shù)展”到近日在天津舉辦的“敦煌壁畫藝術(shù)精品高校巡展”,諸多文物藝術(shù)展覽的背后,使得敦煌的表達(dá)方式日漸多元,也寄托著當(dāng)代文物藝術(shù)界人士對(duì)敦煌故事的深入思索與重新討論。

本報(bào)記者梳理了近期有關(guān)敦煌的文物展覽和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)信息,從中找出具有代表性的觀點(diǎn)和內(nèi)容,綜述于此,以期呈現(xiàn)敦煌故事背后的新絲路傳奇。

《鹿王本生圖》,敦煌莫高窟第二百五十七窟壁畫

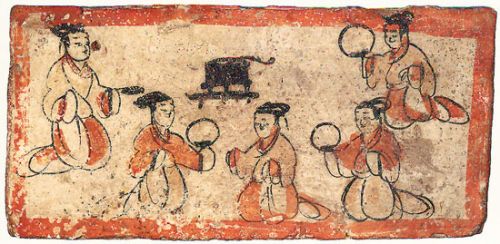

畫像磚 甘肅省嘉峪關(guān)市魏晉5號(hào)墓出土 甘肅省博物館藏

銅奔馬 東漢 甘肅武威市雷臺(tái)漢墓出土,甘肅省博物館藏

尋找重啟敦煌的“密碼”

如果說(shuō)飽經(jīng)滄桑的河西走廊是絲綢之路的歷史見證,那么靜臥在河西走廊的敦煌古城就是一座流光溢彩的藝術(shù)寶庫(kù)。作為古代絲綢之路由中原通向西域的咽喉之地,敦煌曾經(jīng)是古代中西方文化匯聚、碰撞、交融的重要場(chǎng)所。而位于絲綢之路上的敦煌莫高窟,則成為敦煌故事的最重要代表,保留著精美絕倫的古代藝術(shù)奇珍。

百年前,王道士在莫高窟的偶然發(fā)現(xiàn),開啟了一段塵封已久而又動(dòng)人心魄的歷史。曾經(jīng)匯聚千年榮耀而又沉寂百年的敦煌古城,成為再度吸引整個(gè)世界目光的所在。百余年來(lái),未曾停歇。斯坦因、伯希和、奧登堡、華爾納……在西方險(xiǎn)探家的腳步踏上這塊古老而又神秘的土地之后,不僅留下令人無(wú)比痛心的文物劫掠往事,也讓世界的目光重新投向這片曾經(jīng)富庶繁榮的大漠熱土。

1944年,國(guó)立敦煌藝術(shù)研究所的成立,標(biāo)志著莫高窟收歸國(guó)有,也結(jié)束了其屢遭破壞的歷史,開始了對(duì)石窟的有效保護(hù)和管理。新中國(guó)成立后,敦煌莫高窟的保護(hù)得到高度重視。從上世紀(jì)50年代開始針對(duì)崖體和壁畫瀕于塌毀危險(xiǎn)狀態(tài)開始的重點(diǎn)搶救,直到改革開放以來(lái),敦煌石窟保護(hù)進(jìn)入到綜合、全面、科學(xué)的時(shí)期。經(jīng)過四代敦煌莫高窟守護(hù)者的努力,如今,敦煌古城和莫高窟,以優(yōu)美的文物與藝術(shù)匯聚,再次成為當(dāng)下絲綢之路的明珠。

“敦煌是祖先創(chuàng)造的輝煌。對(duì)于今天的藝術(shù)創(chuàng)作者而言,我們今天的敦煌,到底在哪里?”藝術(shù)評(píng)論家、中國(guó)人民大學(xué)教授陳傳席在首屆絲綢之路國(guó)際文化博覽會(huì)“敦煌精神與中國(guó)美學(xué)論壇”上問道,這也得到了敦煌研究者、敦煌研究院美術(shù)研究所所長(zhǎng)侯黎明的贊同:“很多人都在說(shuō)敦煌是過去式的,那么,今天的敦煌在干什么?”

“對(duì)于敦煌而言,我認(rèn)為留給我們最重要的傳統(tǒng),是思想。而且,只有在發(fā)展過程中,才能使這樣的傳統(tǒng)活下來(lái)。”中國(guó)美協(xié)副主席、藝術(shù)家何家英顯然也同樣注意到這個(gè)問題。他說(shuō):“如果僅僅是對(duì)敦煌樣式的簡(jiǎn)單承襲,那么這個(gè)傳統(tǒng)將會(huì)逐漸走向死亡,這是社會(huì)和藝術(shù)的普遍規(guī)律。東方繪畫具有隱形屬性,因此,只有在發(fā)展過程中對(duì)傳統(tǒng)進(jìn)行研究和發(fā)掘,才能有所啟發(fā)。”

“敦煌文化是一種高度理性的精神性文化。古絲綢之路的東西方交往雖有千年之久,但概而括之,無(wú)非是精神交往和物質(zhì)交往兩大類。時(shí)至今日,物質(zhì)交往的遺存已所見不多,但精神交往的遺存幾乎全息性地保留下來(lái),形成了現(xiàn)在的敦煌文化。”中國(guó)藝術(shù)研究院院長(zhǎng)、非遺中心主任連輯在甘肅文博會(huì)“敦煌文化的當(dāng)代價(jià)值”主旨論壇上表示,在漫長(zhǎng)的交往中,敦煌文化講差異,不講優(yōu)劣,作為集大成者。它保留不同文化的獨(dú)立性,又體現(xiàn)不同文化間的融合性。這種文化結(jié)構(gòu)是歷史形成的,但卻有著典型的時(shí)代特征。

這也就是說(shuō),敦煌的傳統(tǒng)不能停留在歷史教科書當(dāng)中。“今天我們提倡的工匠精神,就可以從敦煌壁畫中找到工匠對(duì)于藝術(shù)和宗教的虔誠(chéng)。同樣,對(duì)當(dāng)代文藝創(chuàng)作者而言,最重要最急需的也是對(duì)于文化的真誠(chéng),這是敦煌藝術(shù)在當(dāng)代發(fā)展中的重要體現(xiàn)。”何家英說(shuō)。

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:敦煌故事 絲路 一帶一路 敦煌文化

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國(guó)年”

保加利亞古城歡慶“中國(guó)年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié)

保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅