首頁>要聞 要聞

近200年間中美日關系如何演變?這篇文章說透了

就中日關系而言,與美國相比,日本作為中國的近鄰,在對華認識上的轉變更為深刻。甲午戰爭以來,日本作為現代化競賽的優勝者,一直用一種俯視的眼光看待中國。二戰之后,增加了一種懺悔心情。隨著中國經濟總量的急起直追以及反超,日本變得日益焦慮,加之兩國在歷史上遺留的創傷并未愈合、還存在著領土爭端,這些都使日本對中國的認識比其他國家更為嚴峻。日本的作為越來越像是一個針對中國的“神圣同盟”的“橋頭堡”。自20世紀90年代以來,中日關系總體呈下滑態勢,一度刷新自邦交正常化以來的低點。

就美日關系而言,在經歷了冷戰結束初期短暫的“漂流”之后,美日兩國在如何應對“中國的崛起”的問題上找到了共同點,美國為此不斷要求日本在同盟體系中承擔更多的責任,美日同盟日益緊密和外向化,而日本則借機不斷向所謂“正常國家”邁進。總之,東亞地區地緣政治競爭的色彩在不斷加重,為世界上這個經濟最有活力的地區投下一道濃重的陰影。

資料圖片:2014年4月24日,東京,日本首相安倍晉三(右)與美國總統奧巴馬在首腦會談后共同會見記者,奧巴馬表示釣魚島是《美日安保條約》的適用對象。這是美國總統首次明確作出這一表態。

縱觀美國與東亞關系演進的歷史,我們會發現,美國與這個地區的關系大體經歷了兩個百年:第一個百年從美國獨立到19世紀末。在這個百年中,美國與東亞關系的歷史是一部自東向西、美國以一種強勢撞擊的方式走進該地區的歷史。第二個百年從19世紀末一直延續到現在。在這個百年中,美國一直在這一地區扮演關鍵角色,而且是持續時間最長的外來角色,而角色的內容不斷地在列強、平衡者、拯救者、塑造者之間切換,美國與這個地區主要國家的關系也在敵友之間反復變換、幾經戰火,形成一種“剪不斷、理還亂”的利益和情感糾葛。

放眼這200多年的歷史,美國和東亞地區都經歷了一個成長的過程,美國從一個偏隅北美的國家成長為一個世界性的超級大國,而東亞地區,盡管曲折和相對滯后,也由一個落后封閉的地方發展成為世界政治和經濟的重心。

冷戰結束后,美國開始獨享“唯一超級大國”的單極時刻,雖有意東顧,但野心膨脹,最終卻深陷中東。2008年金融危機突發,加之兩場戰爭的拖累,驀然回首,美國發現,經濟復蘇、霸權維系、戰略歸依的真正落腳點正是太平洋連接的廣大地區。而這一地區巨大的發展空間以及依然復雜的內部關系,也為美國的再次東顧留下了空間。

資料圖片:美日印“馬拉巴爾”聯合軍演

但是,今天的東亞不是當年的東亞,雙方之間的互動早已從異質體系的碰撞轉變為同質體系的互構,從中心與邊緣的關系轉變為雙核競爭,雙方的關系正站在一個新的起點上。

盡管冷戰結束以來,美國將在亞太地區的戰略目標由優勢擴展逐步降低為優勢確保,但美國確保優勢的目標與能力之間落差在不斷加大,日益感到力不從心,甚至心生倦意。

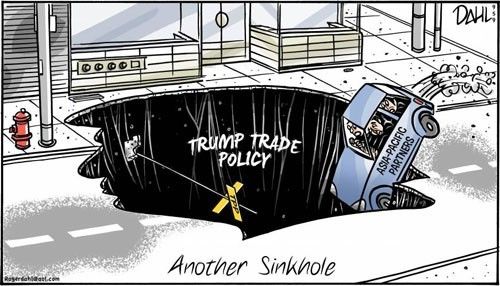

在2016年的美國大選中,帶有本土主義和孤立主義色彩的特朗普認為,在安全領域,美國過度地承擔了國際安全的責任,讓美國的盟友免費搭車。為此,他要求盟國為美國分擔負擔,稱“美國在保護歐洲、亞洲盟友安全上花費了數萬億美元,這些國家必須為此付費”,否則“美國就應讓他們自生自滅”。他還表示,日本、韓國不能永遠依賴美國。在經濟領域,他認為,中國、日本、韓國對美國實施不公平貿易,“盜竊”美國工作機會,坐擁“巨額貿易盈余”。在特朗普上臺的第三天,他便簽署行政令,宣布美國退出跨太平洋伙伴關系協定(TPP)。

【“坑”你沒商量】路面突然塌陷出一個“特朗普貿易政策”黑洞,路牌“TPP”掉落洞中,而急駛而來的安倍乘坐的“亞太伙伴”小汽車也應聲掉落到黑洞里。(《日本時報》網站)

特朗普這些言行,不論在美國國內還是在東亞各國都引起了極大的困惑。將特朗普言行和這些困惑結合起來看,可能正好從一個側面表明,美國與東亞的關系到了一個需要深度調試的節點。如何使這種調試向良性的方向發展,太平洋兩岸需要以一種更為平等、包容的方式共同探索和諧共處的未來。

編輯:周佳佳

關鍵詞:近200年間 中美日關系 演變

墨西哥一女州長及丈夫因直升機墜毀遇難

墨西哥一女州長及丈夫因直升機墜毀遇難 直擊美國聯邦政府圣誕節前“停擺”

直擊美國聯邦政府圣誕節前“停擺” “圣誕老人”滑水迎圣誕

“圣誕老人”滑水迎圣誕 科學家觀察到迄今太陽系最遙遠天體

科學家觀察到迄今太陽系最遙遠天體 青島西海岸新區保稅物流中心封關驗收

青島西海岸新區保稅物流中心封關驗收 俄土伊將推動敘憲法委員會明年初舉行首次會議

俄土伊將推動敘憲法委員會明年初舉行首次會議 祖拉比什維利宣誓就任格魯吉亞總統

祖拉比什維利宣誓就任格魯吉亞總統 中國科考隊在南極冰蓋發現藍冰機場選址區

中國科考隊在南極冰蓋發現藍冰機場選址區

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅