首頁>扶貧>資訊

歌唱“扶貧路上”第一書記

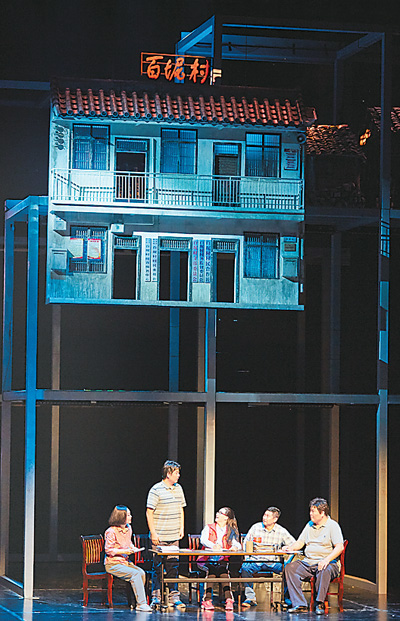

舞臺上呈現(xiàn)的第一書記群體與“駐村日記” 謝 華攝

劇中的黃文秀(中)與村干部 謝 華攝

“山歌飄在云霧間,日子一天又一天,布洛陀拜了千百拜喲,百姓的生活盼改變……”9月16日、17日,在清亮悠揚(yáng)的歌聲中,壯鄉(xiāng)的好山好水徐徐鋪展出畫卷,民族歌劇《扶貧路上》在廣西南寧與觀眾正式見面,并將于10月17日至18日赴北京登陸國家大劇院,隨后移師上海,亮相上海大劇院。

《扶貧路上》由廣西壯族自治區(qū)委宣傳部、廣西百色市委市政府、廣西文化和旅游廳出品,中國東方演藝集團(tuán)、廣西百色市民族文化傳承中心、中央歌劇院聯(lián)合出品,印青任音樂總監(jiān)、作曲,田沁鑫任編劇、導(dǎo)演,宋小明任詞作家。作為2019年度全國現(xiàn)實(shí)題材及革命歷史題材舞臺藝術(shù)重點(diǎn)劇目,該劇以在扶貧一線殉職的廣西百色樂業(yè)縣百坭村原第一書記黃文秀的真實(shí)經(jīng)歷為藍(lán)本,通過對黃文秀事跡的再現(xiàn),致敬數(shù)百萬名奮戰(zhàn)在扶貧路上的駐村干部、第一書記,以廣西百色一個(gè)村的“扶貧之路”,照見全國貧困地區(qū)的小康大道。

主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)精心打磨

《扶貧路上》歷時(shí)2年創(chuàng)排。2018年7月,文旅部組織國家藝術(shù)院團(tuán)的藝術(shù)家奔赴廣西百色開展創(chuàng)作采風(fēng)活動,藝術(shù)家們深入扶貧一線,先后到百色7個(gè)縣(市、區(qū))的26個(gè)扶貧點(diǎn),近距離感受貧困地區(qū)在脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)打響前后的變化。

2019年6月中旬,《扶貧路上》劇本定稿,而幾乎就在同一時(shí)間,黃文秀不幸遇難的噩耗從廣西傳來。得知這一消息,導(dǎo)演田沁鑫等主創(chuàng)成員立即奔赴百色,在黃文秀遇難地點(diǎn)實(shí)地考察,到樂業(yè)縣百坭村深入了解黃文秀的感人事跡,并決定調(diào)整之前的定稿,確定全新的創(chuàng)作方向。

“看到黃文秀的照片,讀到她的日記,聽到她的故事,我能想到她是一個(gè)大家很喜歡的姑娘,值得我們?yōu)樗煤脤憘€(gè)故事。”田沁鑫表示。

黃文秀是全國290多萬第一書記中的普通一員。這個(gè)年輕的生命在止步的時(shí)候,沒有立下什么豐功偉績,可是她像全國各地的第一書記們一樣,時(shí)刻心系所在地區(qū)的民生、基建。她的身后,站著的是第一書記這個(gè)群體。所以,在《扶貧路上》劇情設(shè)計(jì)上,編導(dǎo)們不限于表現(xiàn)黃文秀個(gè)人的生命體驗(yàn),而是糅合了采風(fēng)調(diào)查階段了解到的一批第一書記的工作,塑造了一個(gè)具有共性的第一書記形象。

除此之外,在查閱所有黃文秀影音和圖文資料后,田沁鑫還敏銳捕捉到生活中人物的個(gè)性,并給予提煉放大。為了更好地塑造黃文秀以及劇中廣西角色,她讓演員們先學(xué)桂柳話和廣西人說話的口音,找到地方人物特點(diǎn)。在全劇排演創(chuàng)作中,她不斷向演員傳遞角色的幾個(gè)關(guān)鍵信息,在形體、表情上找到廣西人樸素、直率的基礎(chǔ)上,又增添了黃文秀比他人多一分的開朗和樂觀。

民族歌劇音樂新探索

作為民族歌劇,《扶貧路上》演唱部分融匯了美聲、民族和通俗唱法。經(jīng)過“精雕細(xì)琢”的音樂和唱詞,旋律優(yōu)美,朗朗上口,其中很多音樂和唱段具有濃郁的廣西特色,悠揚(yáng)的山歌和民族曲調(diào)唱出了劇中人物對家鄉(xiāng)的熱愛和奮進(jìn)的決心。

音樂總監(jiān)、作曲印青介紹:“在音樂創(chuàng)作中,我們力圖堅(jiān)持藝術(shù)性和人民性的完美統(tǒng)一,廣泛汲取廣西百色地區(qū)的民間音樂素材,加以改編和創(chuàng)新。同時(shí)又注入了現(xiàn)代音樂語匯和表現(xiàn)手段,著力刻畫出黃文秀內(nèi)心豐富的情感世界和崇高的精神境界,突出劇中眾多人物的鮮明個(gè)性和時(shí)代感,也增強(qiáng)了音樂的戲劇性和情景性。作曲家們都有個(gè)共同的理想:希望這部劇的音樂既能體現(xiàn)出廣西大地的民族特色之美,又能展現(xiàn)出中國新時(shí)代的恢宏壯麗之氣。”

“蝴蝶啊,空中飛,身輕力不虧,年年引得東風(fēng)到,歲歲與春歸……”劇中,黃文秀的唱段總是充滿希望和力量:詠嘆《蝴蝶飛》是剛開始開展扶貧工作時(shí)的興奮與期待,《我問》是想幫助村民走上致富路的渴望與迫切,《五星紅旗》唱出走在扶貧路上的力量源泉。在優(yōu)美的音樂中,一個(gè)感村民所感、急村民所急的扶貧干部形象栩栩如生。

其他角色的特點(diǎn)也在歌聲中被表現(xiàn)得淋漓盡致。超生戶燕來媽唱的是“閑得沒事就生娃哎,富養(yǎng)窮養(yǎng)都不怕,小豬都是一群養(yǎng)哎,七長八短都長大”;酗酒的班統(tǒng)豐唱的則是“我本山中一吶醉漢,坐在坡上四呀下看,窮人吶窮天又窮地哎,不如醉里做神仙”。百姓的唱段充滿家長里短煙火氣,一方面顯示出受條件所困認(rèn)識的局限,另一方面也反映了扶貧路上的各種不易。

全劇對個(gè)體生動的描摹始終與群像展示結(jié)合在一起,讓觀眾在與黃文秀共情的同時(shí),切身感受到扶貧事業(yè)壯闊的歷史征程,以及那份“不獲全勝,絕不收兵”的堅(jiān)定信念。

現(xiàn)代性舞臺視覺突破

與同類型題材相比,《扶貧路上》的舞臺視覺有明顯創(chuàng)新和突破。

由于是扶貧第一書記的群像故事,所以在敘事上不僅要體現(xiàn)故事主角所在區(qū)縣的空間,還需要輻射到廣西乃至全國第一書記們所在的區(qū)縣空間。為了跳出窠臼,導(dǎo)演最先確定了三層框架結(jié)構(gòu)、輔以多媒體墻的舞美概念方案。這種框架結(jié)構(gòu)的選用直接決定了本劇在視覺上的現(xiàn)代性。

開場紗幕多媒體投影,用變化的等高線來抽象地表現(xiàn)廣西的山水。等高線緩緩移動變化,那原本讓人向往的青山,仿佛成了走不出的貧困迷宮。由于是框架的舞美結(jié)構(gòu),紗幕升起之后的舞臺畫面被自然切割成方塊,為各時(shí)空靈活切換、移步換景打下基礎(chǔ)。實(shí)際演出過程中,舞臺的上中下三層、前中后三層、左中右三層均被打通,空間組合的使用非常豐富。

導(dǎo)演在本劇中還充分利用了幾個(gè)具有代表性的意象,其中最重要的是多次出現(xiàn)的“蝴蝶”。蝴蝶在中國傳統(tǒng)文化中普遍帶有“美麗、美好、多情”的涵義,而本劇賦予了它更豐富的意義——它的第一次出現(xiàn)是“在壯闊的山河里飛”;而后象征著第一書記們“飛入”村村寨寨;再出現(xiàn)則是在風(fēng)雨中、黑水里,但是“大雨壓不垮、狂風(fēng)不能摧”。通過一系列精心設(shè)計(jì),“蝴蝶”和“黃文秀”完整觀照,營造出“柔弱的身軀”“強(qiáng)大的精神力”之間的反差和張力。

本劇還有一個(gè)重要元素——“駐村日記”,這個(gè)筆記本記錄了黃文秀從進(jìn)村第一天起的所有日常工作情況。劇中用口述、演唱、多媒體等多種手段展現(xiàn)“駐村日記”,以一個(gè)個(gè)片段拼寫出黃文秀精神,拼寫出第一書記群像。

劇中,導(dǎo)演巧妙設(shè)計(jì)了幾個(gè)群體場面,展現(xiàn)第一書記們從各地被選調(diào)集結(jié)、在家收拾行李、背著行囊進(jìn)村的情境。他們和黃文秀一樣,對貧困有初步認(rèn)識,在人生地不熟中的工作環(huán)境中走村串戶。這樣的設(shè)計(jì)不僅有機(jī)地設(shè)計(jì)了合唱隊(duì)的出現(xiàn),更把全劇的敘事格局拉開、拉大,實(shí)現(xiàn)以小見大,以點(diǎn)帶面。

“正是奮戰(zhàn)在脫貧攻堅(jiān)一線的干部群眾,賦予本劇最大的靈感與最深的內(nèi)涵。希望通過這部作品,將我們在脫貧攻堅(jiān)一線收獲的震撼和感動傳遞給大家,讓黃文秀們的精神和力量傳播得更遠(yuǎn)、影響得更深。”田沁鑫表示。

編輯:秦云

關(guān)鍵詞:扶貧 第一書記