首頁>要聞要聞

《瞭望》封面專題 重磅推介河南

高質量發展的時與勢

在位于河南省洛陽市的中信重工伊濱高端裝備制造產業園,特種機器人制造智能化工廠正在高效運轉(2019 年10 月17 日攝) 潘炳郁攝

◇以農聞名的河南,工業規模多年穩居全國第五

◇“空、陸、網、海”四條絲綢之路協同發力,設在村頭的扶貧車間,拿到了國際訂單

◇河南近10年新增城鎮人口約1500萬,正謀求以文“化”城、以水“潤”城、以綠“蔭”城、以業“興”城,吸引更多農民進城落戶

中國經濟發展格局正在發生深刻變化,新增長極不斷隆起。在區域板塊梯度銜接、協同發展中,地處中原的河南敏銳嗅到實現新發展的時與勢。

面對中部地區崛起、黃河流域生態保護和高質量發展兩大國家戰略交匯疊加的機遇,河南提出,不僅要成為國家應對外部風險挑戰的戰略腹地、促進區域協調發展的戰略樞紐,更要為后發地區高質量發展、高水平治理探索新路徑。

聚焦主攻方向 轉換發展動力

2019年12月4日,中鐵裝備兩臺直徑9.86米的土壓平衡盾構機在鄭州下線,用于巴黎地鐵的隧道建設。“這打破了國外掘進機企業對高端市場的壟斷,意味著中國盾構順利進入全球高端市場。”中鐵裝備黨委書記、董事長譚順輝說。

2009年在鄭州成立的中鐵裝備,目前已是中國最大的隧道掘進機制造服務商,連續7年國內市場占有率第一、連續2年盾構機產銷量世界第一。

以農聞名的河南,工業也相當了得:工業規模多年位居全國第一方陣、中西部第一,實現了向新興工業大省的歷史性轉變;盾構機、新能源客車、光電子芯片等河南制造名片享譽海內外。

截至2018年底,河南規模以上工業資產總量居全國第五位,規模以上工業主營業務收入居全國第六位、利潤總額居全國第七位。

當前,河南形成了裝備制造、食品制造、新型材料制造、電子制造、汽車制造五大主導產業。其中,裝備制造、食品制造已成為萬億級產業,還成長出以洛陽動力谷、中原電器谷為代表的19個千億級制造業產業集群。

“近年來,五大主導產業快速增長,對河南工業經濟的快速穩定發展發揮了極為重要的作用。”河南省工信廳廳長李濤說。

李濤介紹,2012年至2018年,河南五大主導產業年均增長15%,高于全省規模以上工業年均增速3.4個百分點;2018年五大主導產業增加值占規模以上工業增加值比重為45.1%,較2012年提高7.7個百分點。

先進制造業是發展實體經濟的關鍵。10年前,河南工業結構仍以冶金、化工、建材等傳統行業為主,產業層次低、創新能力弱、高附加值產品少、節能減排壓力大等問題突出。對全省來說,把制造業高質量發展作為主攻方向,調整結構、轉型升級、提質增效一直是近年努力的目標。

以市場為導向,河南做好調整結構的“加減法”,一手壓減過剩產能,一手承接產業轉移。

2016年以來,全省統籌推進火電、水泥、玻璃等行業過剩產能退出,累計退出煤炭產能4400萬噸,壓減煉鋼產能240萬噸,關停103萬千瓦煤電機組,全面取締22家地條鋼制售企業。

從2009年起,全省大力打造產業集聚區,作為承接產業轉移的主要平臺。民權制冷、鹿邑化妝刷、太康鍋爐、確山提琴……尤其在原本的工業洼地——黃淮地區,很多農業大縣抓住歷史機遇,鍛造出工業筋骨。

以創新為途徑,河南推動產業轉型升級,實施綠色改造、智能改造和技術改造,圍繞培育一批創新引領型企業、人才、平臺、機構著力,形成創新“磁場效應”,增加產業科技含量。

位于鶴壁市的河南仕佳光子科技股份有限公司,借助中國科學院半導體研究所的科技力量發展起來,其生產的PLC型光分路器芯片已連續4年占全球市場份額超過50%。

“PLC型光分路器芯片科技成果的成功轉化,吸引中國科學院把更多創新人才及資源投到河南,公司還將推出幾款已研制成功的芯片。”公司常務副總經理、中國科學院半導體研究所博士生導師吳遠大說。

以開放為支撐,河南鼓勵制造企業走出去,在全球配置資源,提升國際競爭能力。2012年,鄭煤機營收突破百億,但隨著全球能源結構轉變,營收增幅開始下滑。面對嚴峻形勢,鄭煤機2017年收購德國博世集團的電機業務,一舉成為國際領先的汽車零部件制造企業。

強化比較優勢 激發發展活力

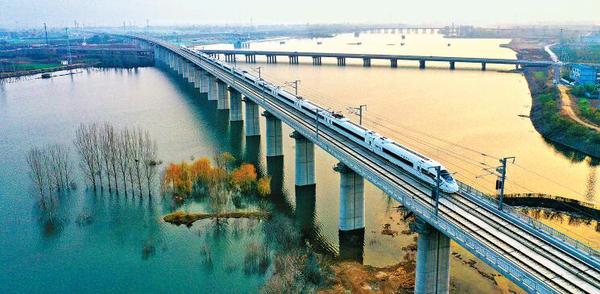

2019年12月1日,鄭渝高鐵鄭襄段、鄭阜高鐵、京港高鐵商合段三條高鐵開通運營,寫下河南“米”字形高鐵的一“撇”一“捺”。南陽、平頂山、周口等城市結束不通高鐵的歷史,沿線3000多萬人的出行條件得以改善,中原經濟地理版圖也由此開始重構。

河南地處中原,區位優勢得天獨厚,2小時高鐵圈覆蓋4億人口的生活和消費,2小時航空圈覆蓋全國90%以上人口和市場。抓好重大基礎設施建設,變區位優勢為交通優勢,變交通優勢為物流優勢,變物流優勢為產業優勢,變內陸腹地為開放高地,能激發全省活力,培育出高質量發展新優勢。

近年,河南加大基礎設施建設投資,奮力提升基礎能力和樞紐地位。僅在交通基礎設施建設上,全省2013年至2018年累計投資2900億元,2019年的投資目標達600多億元。

全省基礎設施水平突飛猛進。在鐵路上,打造“米”字形高鐵,還有兩“點”就實現省轄市全通車。在公路上,高速公路通車里程2019年內達到6600公里,路網密度和通車里程全國名列前茅。在航空上,投資190多億元的鄭州機場二期于2015年建成投運,三期工程啟動建設。在水運上,周口港、漯河港陸續復航,正在實施千億水運復興工程,推進內河航運通江達海。在網絡上,實施“寬帶中原”戰略,市、縣、行政村實現光纖網絡全覆蓋,20戶以上自然村實現4G網絡全覆蓋,互聯網帶寬居全國第二位。

交通暢,物流興。在河南萬邦國際物流園中,最近每天早上5點,智利車厘子批發商陳娜就忙了起來。“每天的銷售量超過10000斤,除了河南的客戶,還輻射到附近幾個省,最遠的來自哈爾濱。”

河南萬邦國際物流園運營不到10年,如今已成為全國最大的農產品物流企業。“得益于河南的區位交通優勢,公司業務輻射到全國各個省區市和全球40多個國家,2019年交易量達1000多億元。”河南萬邦國際集團常務副總經理李森說。

抓住國家建設“一帶一路”機遇,河南建設連通境內外、輻射東中西的物流通道樞紐,從內陸腹地變身開放高地。

“空中絲綢之路”越飛越廣。依托二期工程的吞吐能力,鄭州機場開通全貨機航線34條(國際地區29條),通航城市40個(國際地區28個),基本形成“一點連三洲,一線串歐美”的國際航空貨運網絡,覆蓋全球主要經濟體。2019年,客貨運吞吐量位居中部地區雙第一。

“陸上絲綢之路”越跑越快。中歐班列(鄭州)每周去程14班、回程10班常態開行,網絡遍布亞歐地區30多個國家的130個城市,境內外合作伙伴近5000家。

“網上絲綢之路”越來越便捷。河南首創跨境電商保稅備貨的“1210”監管服務模式,在全國普遍推廣。河南E貿易輻射190多個國家和地區,成為全球網購商品集疏分撥中心,全球跨境電子商務大會永久落戶鄭州。

“空陸網海”協同發力,河南成為內陸地區指定口岸數量最多、功能最全的省份。河南的產業鏈、價值鏈、供應鏈“鏈”接全球,實現由主要輸出勞務、糧食,到貢獻河南制造、河南創造。平輿藤編、虞城鋼卷尺、許昌假發等走出國門大賣,很多設在村頭的扶貧車間,拿到的都是國際訂單。

開放力度催生外貿速度。2018年,河南進出口總值再創歷史新高,達到5512.7億元,是2009年的6倍;出口增幅高于全國平均增幅5.7個百分點,出口位居全國第八位、中部第一位,進出口位居全國第十一位。

“牢記習近平總書記建成連通境內外輻射東中西的物流通道樞紐、建設鄭州—盧森堡‘空中絲綢之路’等要求,‘無中生有’打造‘四條絲綢之路’,朝著‘買全球、賣全球’目標邁進。”河南省委書記王國生說,如今的河南,開放的大門越開越大,“朋友圈”遍布五洲四海,正由對外開放的跟跑者變成內陸開放高地建設的先行者。

重構區域格局 釋放發展潛力

2018年,鄭州經濟總量突破1萬億元,常住人口突破1000萬,人均生產總值突破10萬元,建城區面積突破1000平方公里。鄭州市近年來人口吸引力非常強勁,年均增量超過15萬人,2018年達26萬人。

“鄭州跨入特大城市行列,國內外影響力、輻射力、帶動力持續提升,引領中原崛起的龍頭越昂越高。”鄭州市市長王新偉說。

河南人口眾多,但城鎮化率低于全國平均水平。這既是河南發展的短板,也是潛力所在。近10年間,河南城鎮化人口約1500萬,單以人口論,相當于新造了1.5個鄭州。

當前,我國經濟發展的空間結構正在發生深刻變化,中心城市和城市群正在成為承載發展要素的主要空間形式。河南支持鄭州建設國家中心城市,加快建設鄭州大都市區,推動形成國家高質量發展區域增長極。

在鄭東新區林立的高樓大廈里,穆莊村村史館坐落其中,件件農具、張張老照片,訴說著這片土地過往的田園生活。看到一張二層筒子樓黑白照片,37歲的村民穆東亮伸手指向照片上的一間屋子說:“這就是我1999年剛當老師時的辦公室。”這位原穆莊小學語文教師、現就職于在穆莊土地上新建的鄭州市商鼎路第一小學。

穆莊是鄭州快速城鎮化的一個縮影。全市城鎮化率已由2012年的66.3%提高到2018年的73.38%。

河南人口上億,僅靠一個鄭州無法容下。鄭州與開封、新鄉、焦作、許昌構建高鐵半小時核心圈,合作領域逐步拓展、合作水平不斷提高、經濟聯系日益密切,占全省國土面積的8.7%,集聚了全省近20%的人口和超過30%的經濟總量,形成“1+4”鄭州大都市區。

河南縣域國土面積約占全省面積的90%,人口約占80%,經濟總量占全省經濟總量一半以上。自2016年起,以中小城市和縣城為重點,河南啟動百城建設提質工程,統籌做好以文“化”城、以水“潤”城、以綠“蔭”城、以業“興”城四篇文章,釋放新型城鎮化蘊藏的巨大發展潛力。

在百城建設提質工程推動下,一些農民被好工作、好環境等條件吸引,進城落戶成為市民。

來自夏邑北嶺鎮的韓翠花是當地一家紡織企業的實驗員,因為被評為廠里的優秀員工,獲得一套100平方米住房的獎勵。“房子離廠走路10分鐘就到,上班方便得很,有工作、有房子,算是在城里扎下了根。”韓翠花說。

河南城鎮化率上升的同時,城鎮化質量也在提高。河南省統計局相關負責人介紹,2018年全省城鎮人口中使用市政統一供水的人口占83%,通過市政統一的生活垃圾無害化處理覆蓋人口占91.8%,通過市政統一的生活污水處理覆蓋人口占67.1%。

數據顯示,河南省城鎮化率與全國平均水平的差距進一步縮小,由2010年相差11.13個百分點縮小到2018年的7.87個百分點;2018年全省城鎮化率為51.71%,比上年末提高1.55個百分點,增幅躍居全國第一。

“在培育強大國內市場支撐中國經濟高質量發展的背景下,城鎮化依然是河南最大潛力,也是推動經濟社會轉型發展的持續動力。”河南省社會科學院院長谷建全說。

建設美麗河南 提升發展引力

李成鋒曾篤信“產品展廳是企業展示形象和實力的窗口”。為此,這位安陽新順成陶瓷有限公司董事長過去在展廳裝飾上不怕花錢、費盡心思。

現在的李成鋒則把精力放在了環保上。該公司投資5000多萬元兩次升級改造公司環保設施,已實現廢水循環不外排,廢氣排放優于國家標準。

“以前客戶來廠考察,第一站肯定是展廳,現在不少客戶提出先看環保設施和生產工藝,然后再進展廳看產品。”李成鋒發現,參觀順序改變的背后,是客戶對環保的重視程度與日俱增,“客戶擔心企業因環保不能穩定達標影響生產和交貨。”

要改變傳統產業占比高、工業產品結構“底盤重”的老問題,作為資源能源大省的河南,必須走綠色發展之路。

打好藍天、碧水、凈土三大保衛戰迫在眉睫。通過控污、控油、控車、控塵等,河南空氣質量不斷改善,2018年的PM10、PM2.5平均濃度均比2014年下降約1/4。通過持續開展河道綜合治理,重點河流水質明顯改善,南水北調“一渠清水永續北送”,全省地表水水質優良率、集中式飲用水水源地達標率均好于國家考核要求。實施土壤防治行動,全省土壤質量總體穩定。

作為南水北調核心水源地之一,南陽承擔的使命不同尋常。為保渠首水清,南陽倒逼產業綠色轉型,發展有機農業。有機綠色農產品種植基地34萬畝,占全國有機生產面積的1.5%;累計認證有機產品395個,占全國有機證書總數的1.2%……如今,南陽市有機農產品生產面積、有機產品認證數量雙雙居全國地級市第一。

南陽淅川縣張河村距離渠首約6公里,南水北調總干渠穿村而過。村里,一排排樹干刷白的石榴樹集中連片,很是壯觀。

“有水不能養魚,有山不能放牧,有礦不能開發。水源地群眾為保水質做出了犧牲,但換來了軟籽石榴這個綠色富民產業。”全國人大代表、張河村黨支部書記張家祥說,張河村帶動周邊種植近2萬畝軟籽石榴,村民生活像石榴籽一樣甜。

河南一次能源消費總量中煤炭占比高達70%以上。推進能源結構轉變勢在必行。

環保改造對企業來說是挑戰,也是機遇。安陽鋼鐵集團有限責任公司能源環保管理處處長劉永民介紹,完成環保改造后噸鋼污染物排放量較改造前下降約75%,2017年、2018年集團凈利潤分別達20.6億元、24億元。

“排放不達標的小、散、亂、污企業被取締,落后產能有序退出,市場秩序得到有效規范,行業內積極治污的企業因率先完成環保改造升級搶占了市場先機。”安陽鋼鐵集團有限責任公司副董事長李存牢說。

每至寒冬,一批又一批大天鵝“攜家帶口”,從遙遠的西伯利亞飛回河南黃河濕地國家級自然保護區,它們在這里度過整個冬天。“十年前天鵝還很少,但這些年越來越多,現在監測到的約一萬只。”保護區三門峽管理處負責人董帥偉說,天鵝對水質很“挑剔”,天鵝數量增加與濕地生態環境變好分不開。

近年,河南省內國家一級重點保護動物大鴇、黑鸛、中華秋沙鴨等種群也在擴大,還有一些“絕跡”多年的陸生野生動物也開始頻頻露面。

“野生動物又回來了,說明我們的保護起了作用,人類對野生動物的干擾得到有效控制,棲息地更適宜野生動物種群恢復。”河南省林業局野生動植物和自然保護區管理處處長卓衛華說。

據河南省林業局統計,河南共有濕地面積941.92萬畝,2017年與2007年相比,森林面積凈增1295.8萬畝,2014年至2018年森林覆蓋率提升2.64個百分點。

“河南基于資源優勢形成的能源原材料產業比重大的狀況,決定了環境治理的任務更為艱巨。”王國生說,我們既狠抓“治”,更注重“建”,聚焦打好藍天、碧水、凈土保衛戰,實施經濟結構提質、生態功能提升、國土綠化提速、環境治理提效,環境質量持續改善。

牢記囑托,一億中原兒女夙興夜寐,在中部地區崛起中奮勇爭先,在黃河流域生態保護和高質量發展上勇于擔當,奮力譜寫新時代中原更加出彩的絢麗篇章。(文 |《瞭望》新聞周刊記者 劉懷丕 《河南日報》記者 萬川明 欒姍)

編輯:李敏杰

關鍵詞:河南 全國 發展 產業